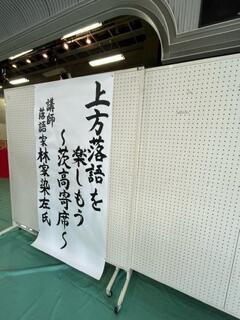

「好きなことをやって生きていきたい。直接訴えかけられる仕事、生の反応が見られる仕事に就きたい。歴史が好きなこともあって大阪大学・文学部へと進学した。歴史を研究し、論文を書くというより、何かを企画し、直接人々に訴えかける仕事として学芸員の仕事を選んだ。阪大卒の公務員、母も喜んでくれた。しかし、その全てを置いて落語の世界へ飛び込んだ。」軽妙なテンポで、さらっとご自身のことを語って下さった。令和6年度文化講演会、落語家、林家染左様(師匠)による「上方落語を楽しもう」の前半部分である。

2次試験の○△□を哲学的に分析すると直面されたときに、あるがままに受け入れその問題に真正面から挑まれたこと、高校時代にすべてを授業時間に解決しようとされたこと、あるがままに受け入れ、その時、その場でできるベストを尽くされる姿が今の講座にいらっしゃるお姿の原点であるように感じました。その全ての出来事を「結果は時の運」、高校3年間収めるべきことを収めることが大事、充実した3年間を送れれば人生は大丈夫、無駄にするのか、活かしていくのかは人次第という次々頂くお言葉はご自身が歩まれてきたことを伝えるものとして多くの保護者の方々に、大きな力を届けてくれるメッセージとなりました。伝統芸能としての落語の魅力、それを知ることで広がる世界に魅了された時間でした。今日のお話を伺いながら、舌で言う、「話」より吾について言う「語り」魅力、そして生の世界を味わいながら「見えないものを、想像して、創造することを余儀なくされる落語の魅力」にたどり着けたような気がします。噺家は口に新しいと書く理由がわかったような気がします。

見台、ひざかくし、小拍子、扇子、手ぬぐい、余すことなく様々な技術を駆使し、「時うどん」ご披露いただきありがとうございました。カタルシスの連続に感謝申し上げます。

ご準備に当たられた文化委員会のみなさま、実行委員、役員のみなさまお疲れさまでした。生みの苦労ご推察申し上げます。会場設営に尽力してくれた部活動部員のみなさんありがとう。みんなの力のおかげでいい時間が過ごせました。最後になりましたが教職員のみなさまお力添えありがとうございました。