自分の力で大学受験合格を勝ち取れる英語の力をつけてやる!平成元年教職に就くことができ1990年代、「何で英語なんか勉強せなあかんのん?」という多くの疑問に答えるために、受験では文系でも理系でも受験科目に英語があるから大学に行くためには点数を取らないといけないからだというのが授業のやり取りの定番だった。すべての生徒が4年制大学に進学するわけではなかったので、とても不誠実な対応だった。

大学進学をめざす生徒にはマンツーマンで補習をして文法項目を丸暗記できるように数多くの語呂合わせを作ったり、文法用語を動物に例えてそのエキスを親しめるようにしようと試みた。英語が話せない自分自身にいらだっていた。本当に合格のために英語を学ぶのかについて疑問を感じていた。1999年夏、日本語教師としてオーストラリアに赴任することとなる。東京外大で日本語教師になるための研修を3か月、寸分の隙間なく学んだ。日本語を直接法で教えるという。0スタートの学生に日本語で日本語を教えるという。国費留学で学びに来ている世界各国の要人のご子息は夏時点で日常会話は難なくこなせた。

オーストラリア、アリススプリングスで直接法での日本語授業は至難の業だったが、日本帰国後、新校を立ち上げ、その国際エリアの中で英語の直接法を試みた。2001年、春のことだ。25年、4半世紀が過ぎた。

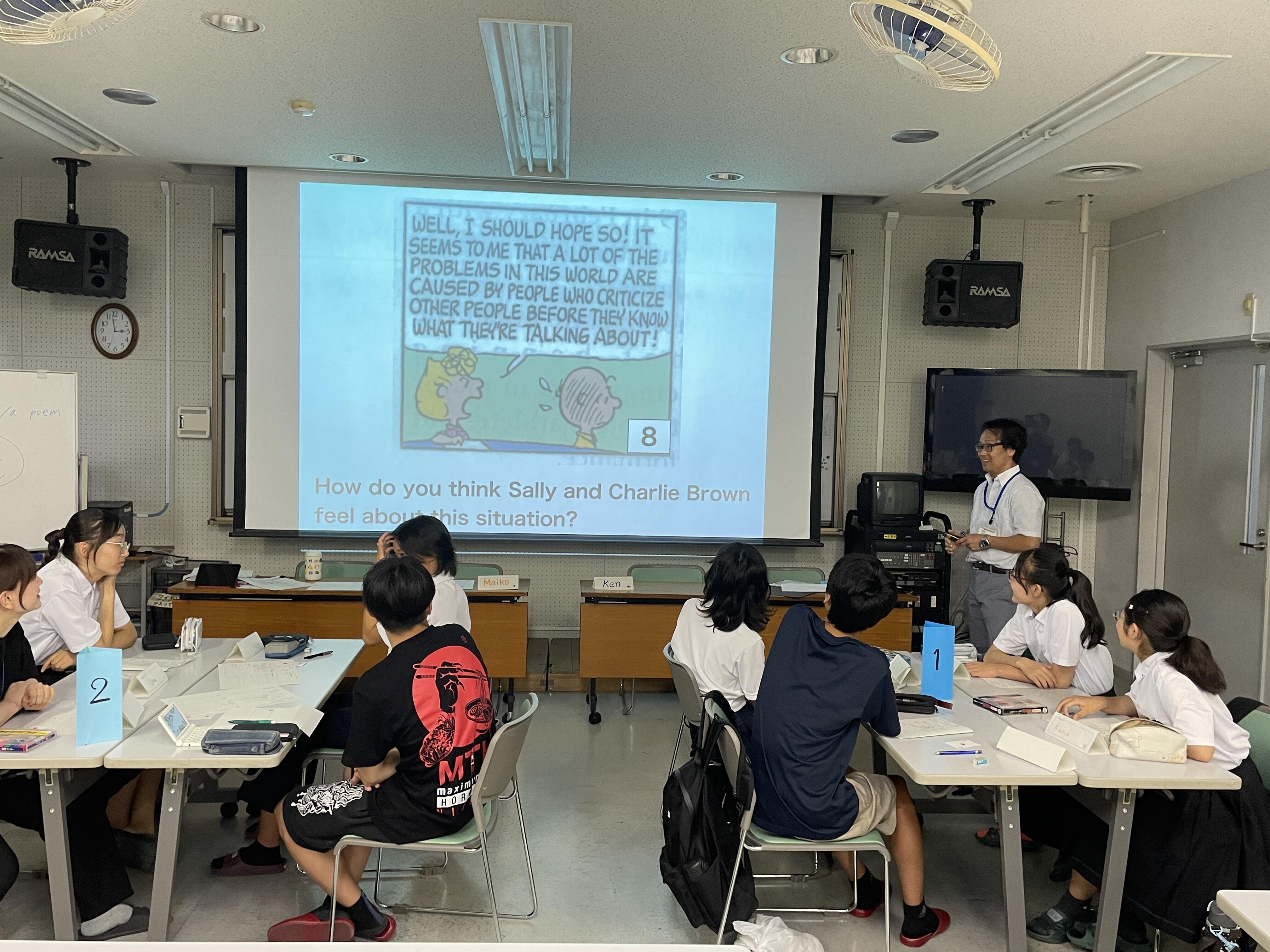

7月18日土曜日、茨木市の3つの中学から7人の生徒が「高校の英語授業を体験してみよう」というプログラムに参加してくれた。高校生が学んでいるのとほぼ同レベルのものを4技能統合型の英語授業の形態を用いて実施した。「怖れ、ためらい」が感じられない。そして中学生の参加者が使う単語のレベルに圧倒された。それは語の意味を知っている、いわゆるPassive Wordとしてではなく、Positive Wordとしてコミュニケーションの実践的な場面で使える用語として用いていた点だ。中学校での日頃の授業の中での鍛錬が見て取れた。併せて、用意された教材の中身、提示される順番、発話を求めるタイミング、その雰囲気の醸成。何か一つ、時間のかけ方やサイズの大きさ、順序が変わるだけでも全く違うものになった可能性がある。自分が直接法などと肩に力が入っていたころとは全く違うレベルの洗練された授業だった。何より、この18日の放課後に英語の教員がみんな集い、deliveryの様子やdirectionの言葉に逐一感動を覚え、コメントしていたことが印象深い。

この姿を見ながら、この前日、オーストラリアからやってきた視察団のメンバーが授業見学に来た際の生徒との関わりの謎が解けた。見学に来られるに際して、生徒には話しかけないようにお願いをしていたが、担当の先生の英語での問いかけに生徒の議論が白熱しているところを見てたまらなくなったのだろう。何校かの豪州の先生が話しかけた。生徒は普通にその質問に答えた。目を丸くするという表情のお手本を見た。驚いていた。おそらく予想を越えた答えだったのだろう。さらに驚いたのは他の生徒が、他の学校の先生に違う答えを説明していた。喜びと驚きが連鎖した。授業を終え、校長室に戻ってきた視察団の様々な関係者は一様に感謝の言葉を述べた。嘘をつけない国民性である。心から喜んでおられた。

この姿を見ながら、この前日、オーストラリアからやってきた視察団のメンバーが授業見学に来た際の生徒との関わりの謎が解けた。見学に来られるに際して、生徒には話しかけないようにお願いをしていたが、担当の先生の英語での問いかけに生徒の議論が白熱しているところを見てたまらなくなったのだろう。何校かの豪州の先生が話しかけた。生徒は普通にその質問に答えた。目を丸くするという表情のお手本を見た。驚いていた。おそらく予想を越えた答えだったのだろう。さらに驚いたのは他の生徒が、他の学校の先生に違う答えを説明していた。喜びと驚きが連鎖した。授業を終え、校長室に戻ってきた視察団の様々な関係者は一様に感謝の言葉を述べた。嘘をつけない国民性である。心から喜んでおられた。

この二日間の出会い、英語を媒介、媒体としてつながったこの出会いは、大きな示唆を与えてくれている。そして茨木高校の英語教育、大阪府といっても過言ではない。何か寄与できることがある。地域との結びつきも世界とのつながりも。それはすべて日ごろの授業の中で、一人ひとりの生徒が自己実現できるよう丹念に準備をしてくれていることに他ならない。たった二日間。時間にしてトータル4時間にも満たない。でも世の中を変える、世の中が大きく変わるワンステップだったように感じた。

素敵なパフォーマンスを見せてくれた1‐8の生徒のみなさん、茨木市の中学校からお越しくださった生徒のみなさん、ありがとうございました。もしかしたら10年後に、2025年7月がカギだったんだよねという日が来るかもしれない。本当にありがとう。

ご協力いただいた茨木市の教育委員会の方々、中学校の先生方ご協力ありがとうございました。そして準備にあたってお時間、労をとってくださった先生方ありがとうござました。いい3連休となりますように!