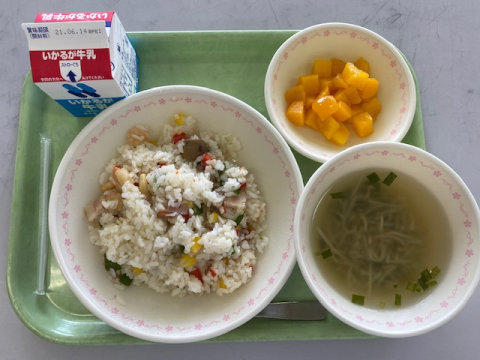

今日の給食はえびピラフ、もやしとにらのスープ、黄桃缶、牛乳です。

給食のピラフはコンソメ、塩、バターを入れて炊いたごはんに少し濃いめに味付けした具材を混ぜて作ります。

今日は24kgのごはんに10.5kgの具材を混ぜました。

調理室の温度は31度・・・暑い中で調理員さんが一生懸命混ぜてくれました。

彩りもきれいなえびピラフが出来ました。

さて、6月3日のブログで食感をあらわす言葉について書きました。

「えび」の食感をあらわす言葉としてみなさんはどのような言葉を思い浮かべますか?

先生が一番最初に思いついた言葉は「ぷりぷり」です。同じように「ぷりぷり」という言葉が思い浮かんだ人が多いのではないでしょうか。(もし他の言葉を思い浮かべた人はぜひ教えて下さいね)

今日は「ぷりぷり」という言葉について紹介します。

「ぷりぷり」はえびやかに、貝類、鮮魚などに使われ、身が新鮮で張りや弾力がある様子を表しています。

「ぷりぷり」という表現は江戸時代にすでに使われた記録があり、式亭三馬の浮世風呂という本の中で「ぷりぷりする鰹が一節九文さ」という場面があるそうです。新鮮ではじめるようなかつおに対する表現で、現在とほぼ同じ使い方をしています。

「ぷりぷり」は食感を表すほかに、不機嫌さや怒りを表す表現にも使われます。

この表現の仕方も江戸時代の頃からあったそうで、江戸時代の人情本には「ぷりぷりして物も言はぬ」という表現があるそうです。

「ぷりぷり」は擬態語といって、ものの状態をそれらしい音声にたとえて表した言葉です。活きのいい魚介類の弾力と、人の心から沸く強い感情のエネルギーにはどこか共通するイメージがあるのかもしれません。

「ぷりぷり」という表現が使われていた1800年頃から400年以上経った現代でも同じ表現をしているなんて面白いですね。

(栄養教諭 宮原)