研修の初めは国立中科実験高級中学(NEHS)へおじゃましての学校交流です。授業参加、共同研究発表です。NEHSでの初日、午前中は交流スタートセレモニーで学校紹介のプレゼンテーションを相互に行いました。お互いに質問しあい、答えました。相互に英語でコミュニケーション!その後は化学の授業で、NEHSのサイエンスコースの生徒のみなさんの研究実験に加わりました。各班に分かれて、それぞれの研究テーマの実験作...

研修の初めは国立中科実験高級中学(NEHS)へおじゃましての学校交流です。授業参加、共同研究発表です。NEHSでの初日、午前中は交流スタートセレモニーで学校紹介のプレゼンテーションを相互に行いました。お互いに質問しあい、答えました。相互に英語でコミュニケーション!その後は化学の授業で、NEHSのサイエンスコースの生徒のみなさんの研究実験に加わりました。各班に分かれて、それぞれの研究テーマの実験作...

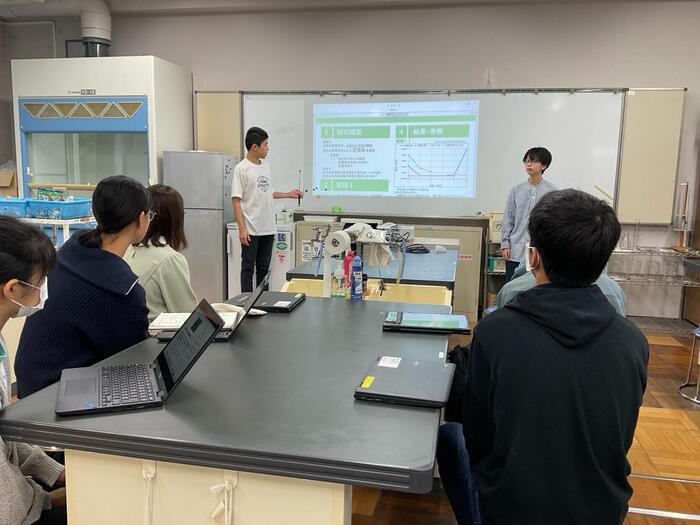

12月9日(土)に中間発表会の振り返りを行い、その後、今後の研究方針を考えました。方針をグループごとに発表し、内容について楽しそう議論する様子が見られました。その後、2月の千里フェスタまでの研究計画をたて、発表に意識を向けました。

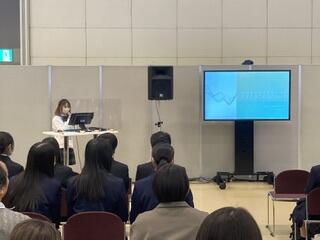

12月8日に神戸国際展示場で行われた分子生物学会に2年生1名が参加しました。発表タイトルは「シロイヌナズナの環境に対する適応能力について」です。本研究は、FSGの生徒が1人で、1年生のときから理化学研究所の協力のもと行ってきた研究です。様々な苦労がありましたが、分子生物学会で発表できたことをとても喜んでいました。会場では、2分半のプレゼンテーションを行い、その後ポスター発表を行いました。シロイヌナ...

10月29日に大阪工業大学で行われた科学の甲子園大阪府大会に2年生6名が参加しました。午前中は筆記試験、午後は実技試験とハードな一日になりました。入賞することができませんでしたが、事前学習や事前の実験、チームで実験に取り組むことなど、貴重な経験を積むことができたと思います。お疲れさまでした。

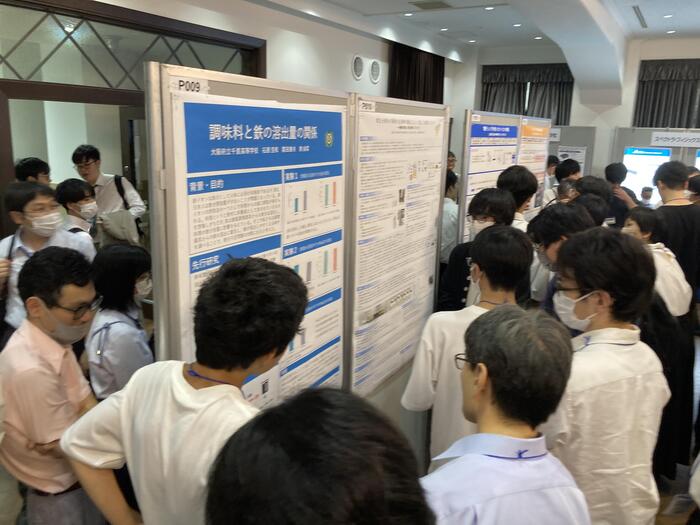

10月28日に芝浦工業大学で行われた化学グランドコンテストの最終選考に2年生3名が参加しました。口頭発表10チーム、ポスター発表70チームの発表がありました。化学分野の研究がこれほど多く集まるコンテストは珍しく、全国の化学研究好きと交友を深めることができました。本校から参加したチームは、審査の結果みごとにポスター賞を受賞しました。おめでとう!!

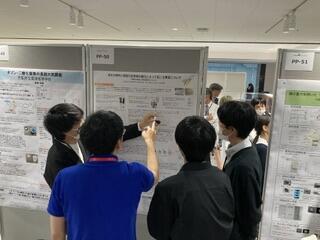

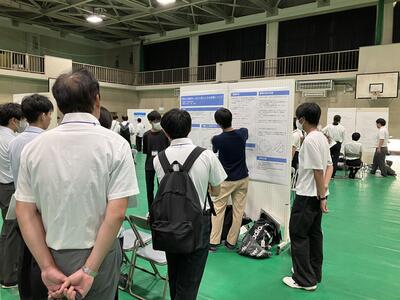

大阪サイエンスデイ第1部(大阪府生徒研究発表会)が10月21日に天王寺高校で行われました。千里高校からは8発表が参加しました。 体育館ではポスター発表,各教室では発表審査がありました。体育館では他の高校生,高校の先生,大学の先生との交流で,質問・意見をたくさんもらうことができました。 以下,参加した生徒たちの声です。 ・発表では、私達では考えつかなかったような違和感を指摘してくださったことや、研...

10月14日(土)FSGは集中実習でTA指導を実施しました。今年度、FSG1年生は10月20日の中間発表会でポスター発表を行います。ポスターを初めて作成する生徒もいて、卒業生TAから発表の方法や研究のまとめ方など助言を受けました。TAさんから助言をもらった後、ポスターを作り直し、生徒間で発表練習を行いました。

帰りの渋滞もなく、体調不良者や事故怪我なく、無事に帰ってきました。 行く前の自分と行った後の自分で、どのように変わったかいろいろと考えて今後の研究に繋げてください。 お疲れ様でした!

瀬戸臨海実験所の皆さま、2日間の日程ありがとうございました! 大変お世話になりました。 名残惜しくも帰阪となります。 朝から頑張ったせいか、生徒のみなさんは帰りのバスでぐったりです。 3連休の初日、渋滞に巻き込まれることなく学校にたどり着くでしょうか。

昨日、卵を採取したウニにはさみを入れて解剖し、様々な部位を確認しました。 ついでに、今朝の磯観察で採取したナマコや貝も解剖させて頂きました。 参加者一同、初めての体験でドキドキワクワクでした。

磯で何が採取できたのか、更に観察します。

おはようございます。 今朝は昨日お世話になった、瀬戸臨海実験所の近くにある磯に行き磯観察を実施しました。 長靴の丈を忘れて、夢中に観察しました。

実験所の先生とTAさんに教えてもらい、ウニから卵の採取と顕微鏡での観察を行いました。

到着しました。 これから、実習です。

9月16日に大阪工業大学で科学の甲子園の基礎実験講座を受けました。今回のテーマは水処理システムの合理設計です。担当の先生から講義を受けたあと、実際に実験器具を扱い、実験の計画を練りました。午後は図書館の建築方式や設計の狙いなどを聴き、多くの学びを得ることができました。

9月13日に大阪大学の豊中キャンパスで行われた分子科学討論会に、千里高校から3チームが参加し、発表をしました。学会ということで生徒たちは緊張した様子でしたが、堂々と発表や質疑応答ができていました。鋭い質問を丁寧に受け、これからの研究のヒントをもらうグループもあり、満足した様子でした。

文化祭で理科研究部の企画として、合金の生成実験を行いました。銅板を亜鉛でメッキし、加熱することで黄銅を生成する実験を、実際に来られた方に体験していただきました。実験では、銅色、銀色、金色と金属板の変化を観察しました。2日間、小さなお子さんから中学生、大人の方まで大勢の方に来ていただきました。ありがとうございました。

9/2(土)午前、SDGs教室と北極南極調査隊同行記者さんによる講演を行いました。朝日新聞社の方に協力いただいています。 SDGs教室では。 社会の課題、地球規模の問題などを確認しながらSDGsとの繋がりをみていきました。 なぜSDGsが必要なのか、他人事ではない自分ごとであることの講演の後、2030年はどうなっていくのか、自分たちの行動で世界が変わっていく様子をゲームで体感しました。 北極南...

マスフェスタ(全国数学生徒研究発表会,8月26日開催)で3年生3人が発表しました! 場所は大阪府立大手前高等学校!数学・情報系の研究をしている高校生が全国から集まり92もの発表がありました。 大手前高校,マスフェスタの要旨(ページの後半にあります)https://otemae-hs.ed.jp/ssh/jssh.html 数学・情報好きの高校生!大阪大学,大阪公立大学など近隣の大学や,中央大学,九...

8月17日〜23日の間、FSGは集中実験の期間として班ごとに研究を進めています。期間中はFSGの卒業生がTAとして参加してくれるため、実験のサポートや研究のアドバイスをしっかりもらうことができます。貴重な意見をもらって、研究がはかどること間違いなしです。

FSGの生徒は、本日から28日まで高知研修を実施します。初日は高知大学海洋コア総合研究センターで講義と施設見学を行いました。研究者として働かれている方々の話を聞いたり、最先端の設備を見学したり、盛りだくさんの研修となりました。講義の途中には、zoomでアイスランド近海の掘削船に繋いで、掘削船や様々な研究についてや、乗船している方々の学生時代の話まで色々な話を聞くことができました。生徒の皆さんからは...

4/28と5/2放課後の2日間にわたって、「単振り子の振れ角と周期の関係を調べる」というお題で体験実験教室を行いました。これは科学系コンテストの1つである「物理チャレンジ」<物理チャレンジのHPへのリンク>の課題になっています。それを参考に簡易にできる実験をFSG中心にやってみました。 振れ角の小さいものから大きいものまでいろいろためしてみて測定し、周期の平均値を求めてみます。振れ角が大きくな...

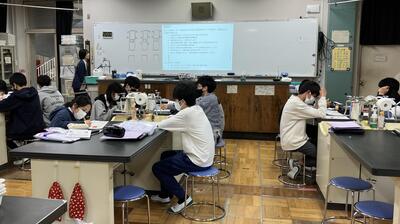

1年生総合科学科「科学探究基礎」の授業ではミニ課題研究が始まりました。1人1テーマの課題研究をしていきます。今日の授業では,課題研究の研究テーマを考えました。身近なところから話題を考えていきます。先輩たちの過去の研究テーマを参考に生活の中の困りごと,個人的に見つけた規則性,疑問や気になっている社会問題など,自分なら何をするか考えていきます。それをグループで発表しあい,参考にしあいます。「いいね~」...

4月22日(土)FSGの活動を行いました。今回は新しく登録を希望したい生徒にむけた体験会です。 自己紹介、2年生による研究発表、化学実験を行いました。 2年生の研究発表では、1年間を振り返ってどうですか〜というコメントももらいながらの発表会でした。国際文化科の生徒からはこんな科学の実験をすることができた経験の話、台湾とのオンライン交流の話や、総合化学科の生徒は自分で考えて研究を深めていくことができ...

4月17日(月),総合科学科1年生にとって初めての科学探究基礎の授業です。 本日は化学の実験を行いました。 テーマは「器具の精度」。「100mLメスフラスコ,100mLメスシリンダー」「5mLホールピペット,5mL駒込ピペット」で水を測り,電子天秤で質量を測定します。 複数の班にわかれて,それぞれ計測し,みんなでChromebookをつかって,googleドライブの表計算シートで共有します。 温度...

4月14日昼休みに今年度のFSG募集説明会をひらきました。多くの生徒が会場にきてくれ,会場はいっぱいになりました! 説明会の内容は,現FSGの2年生(国際文化科,総合科学科1名ずつ)が,昨年の活動の様子を紹介しました。校内での様々な研修や講演会,国内研修,研究活動について自分たちの経験を交え話をしました。 説明してくれた生徒たちの印象に残った言葉を紹介します。 ・(国際文化科の生徒のことば)高校に...

台湾高校とのオンライ交流、新年度になって初めての開催です。(昨年からだと4回目) 千里のメンバーは56期生の2年生。国際文化科も総合化学科もどちらの生徒も参加します! 本日は、前回の研究内容紹介時から進んだ内容を報告し合います。今回のおおまかな流れは。 ①まずは前回の紹介動画を参考にしながら、紹介された側が相手の研究内容について説明をして、前回までの理解度を確認します。 ②お互いに研究の進展につい...

2月3日はプレフェスタ、4日は千里フェスタ(公開日)を実施しました。 全部で160以上もの発表が行われました。1年生は国際文化科探究基礎の代表発表、総合科学科の科学探究基礎の発表、2年生は国際文化科は探究、総合科学科は科学探究の発表です。また、英語のスピーチ、レシテーション、ディベートもありました。 3日は近隣の中学生が、4日は保護者や近隣の教育関係者が観覧にきました。 以下、発表についての1年生...

「科学探究をカタチにしよう〜研究活動の心構え〜」 というテーマで講演会を実施しました。講師は大阪教育大学の尾崎拓郎先生。千里高校の卒業生でもあります。 前半は ・探究の流れの確認で「絶えず疑問に思うこと」「見通しを立てること」が大事! ・先行研究調査・文献調査の大切さ、学術的な論文にあたってみよう ・図書館を大いに利用すること! ・自分の知ってる知識、調べた知識が全てではない。 ・論文の資料の検索...

国際シンポジウムを開催しました。今年度のテーマは「災害・防災」です。 第1部 英語による研究発表・報告 1.科学探究「 To prevent sediment disasters(土砂災害を防ぐには)」 2.探究「How can we ease children's stress during evacuation? Let's spread happiness together through ...

1月11日前回に引き続き,台湾の高校生とオンラインで交流! 前回からそんなに日が経っていなかったので、今回は交流を深めるために互いが住んでる地域の観光地を紹介し合いました。 事前にPDFの資料を共有し、それを参考にしながらいいところを説明! 互いの国の観光地の似ているところ、違うところをベン図で整理して、共通しているところを考えました!(ベン図の共通部分ですね) ブレイクアウトルームの終了時は、...