千里フェスタ3日目、本日が最終日です。多くの保護者や他校の教員の方も見学に来られました。生徒達は昨日の経験を活かし、発表のグレードをさらに上げていました。 また、本日は探究・科学探究の発表の他に英語ディベートも実施されました。 お題を決め賛成・反対に分かれ英語で議論します。聴衆も多くおり大盛況でした。 午後は探究・科学探究実践報告会を行いました。他校の先生と本校教員が探究指導について情報...

- トップ

- SSH

SSH

千里フェスタ二日目はプレ発表です。 みんなこの日までに用意してきた発表を始めて公に向けて発表をします。 緊張してうまく発表できなかった人も、今日の経験を明日の公開発表に繋げられるといいですね。 午後にはSSH運営指導委員会が開かれ、これまでのSSH事業についてや本日の千里フェスタでの発表について指導委員のみなさまから助言をいただきました。

今日は、最後の学校登校日でクッキングをしました。台湾で定番の朝食の一つである粉漿蛋餅 (タンビン)と呼ばれる料理を作りました。台湾の学生さんと協力して、最後は自分たちで作り上げたのでより一層美味しく食べれました。そして、日本でも揃う材料で作っていたので、また作りたいなと思いました! 学校を後にし、地震博物館に行きました。そこでは、地震の恐ろしさを改めて痛感しました。とても短い時間でしたが、...

台湾研修3日目も研修先であるNEHS(国立中科実験高級中学)で授業を受けました。 この日の最初の授業は英語で、教科書に基づいた内容のコンビニについてのお話でした。クイズをしたり、お菓子を食べながら同じグループになった台湾の生徒たちと一緒に与えられたお題について考えたりしました。普段行われているような授業を受けることができ、うれしかったです。 次の授業は卓球で、シングルスをする人とダブルスをする人...

今回の台湾研修でお世話になった学校であるNEHSでは 最初にウェルカムセレモニーがあり、お互いの学校紹介、 NEHSの校長先生によるお話などがありました。 笑顔で歓迎してくれて、明るい生徒たちの様子が見られて緊張が和らぎました。 その後、第二外国語を日本語選択している生徒たちとの授業があり、さまざまな種類の台湾茶を飲みながらグループに分かれてお話ししました。相手の国の好きな食べ物や苦手な食べ...

12月22日に開催されたAcademiQ Summit2024に本校生徒が参加しました。AcademiQ Summitは西大和学園高等学校が主催する発表会で今年度は大和大学で開催されました。本校は5チームが研究発表をしました。発表✕交流を目的にした発表会で、質疑応答のあとには輪になって研究内容や日々の活動についてざっくばらんに話し合う形が新鮮でした。オーラル発表のあとはポスター発表を行います。2年...

12月21日に開催されたサイエンスキャッスルに本校生徒が参加しました。サイエンスキャッスルは、中高生が自らの研究を発表し、科学技術や社会課題に対する理解を深めるための研究発表イベントです。小学生や中学生、海外の高校の発表など、多種多様な発表があります。発表する生徒はこれまで様々な研究発表に参加し、その度研究内容を磨いてきました。今回の発表前には部員の先生に発表し、様々な助言を得ていました。それらを...

12月16日に全教員による授業研究会が実施されました。 今年のテーマは「考察力の育成」です。 8月には「考察力とは何か」をテーマに事前研修を実施し 考察力の要素をまとめ、全体で共有しました。 その後、研究授業を実施する教科(国語・数学・英語・理科・社会・芸術)に分かれ 授業に沿った要素を選び今回の研究授業を実施しました。 ①研究授業 各クラスでの普段とは違う授業に盛り上がりを見せた1年生たち。...

12月15日に大阪サイエンスデイ2部に参加しました。千里高校から化学班、生物班の2チームが出場しました。 化学班は、おそろいのエプロンを自作し、わかりやすいスライドを用意して発表を行いました。生物班は発表前日まで考察に悩み、スライドの改善に取り組んでいました。当日は緊張が見られましたが、発表後の質疑応答では笑顔で質問に答え、新たな提案も多くもらうことができました。この経験を活かし、千里フェスタに向...

11月16日に京都大学にてWPIサイエンスシンポジウム(ポスター発表)に参加しました。 WPIは、世界トップレベル研究拠点プログラムのことで、夏のつくば研修でお世話になったIIISもその一つです。 この度、シンポジウムにおいて、3つの研究拠点から若手研究者による講演が行われました。 その後、昼食をはさみ、ポスター発表会を実施しました。 生徒は、研究成果を分かりやすく伝えるため、ポスターのデザイン...

8名の生徒でレーザー科学研究所の見学に行ってきました。 ①レーザー科学研究所の説明 ②核融合に関する研究の説明 ③激光Ⅻ号見学 ④大学院生による研究紹介 ⑤質疑応答 といった研修の流れで実施しました。核融合発電に強い関心を抱いている生徒や、物理学が大好きな生徒が参加し、研究所の最先端研究に直接触れる貴重な機会となりました。講義では、核融合の原理や、レーザーを用いた核融合発電の実現に向けた研...

11月6日(水)に、本年度3回目の台湾台中市のNational Experimental High School (國立中科實驗高級中學)とのオンライン交流イベントが開催されました。 今回のテーマは「食べ物」でした。 交流会では、まず両国の生徒がそれぞれの国の食べ物を絵に描き、それについて説明しました。 その後、地元の料理を紹介し合い、互いの食文化についての理解を深める良い機会となりました。今回...

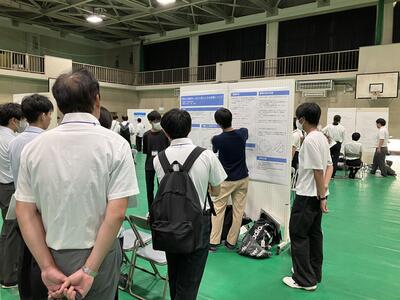

大阪サイエンスデイ第1部(大阪府生徒研究発表会)が10月19日(土)に大阪府立天王寺高校で実施されました。 千里高校からは8発表(2年生科学探究班6発表・1年生理科研究部班2発表)が参加しました。 体育館ではポスター発表,各教室では発表審査がありました。 体育館では他の高校生,高校の先生,大学の先生との交流で, 質問・意見をたくさんもらうことができました。

10月18日(金)に本校にて2年生探究(国際文化科)・科学探究(総合科学科)の中間発表会を実施しました。 2年生の発表を1年生が見学し、来年の各自の研究の参考にします。 3年生は指導助言として発表の見学に行きました。 探究発表は代表発表が視聴覚室にて、その他の発表は各教室で実施しました。 科学探究は体育館にて一斉にポスター発表をしました。 体育館ではFSGの1年生3チームもポスター発表に加わりまし...

10/4午後,10/5午前 雨上がり、砂丘内を散策。植物や動物の痕跡を見つけながら、砂丘の生態系について学びました。 3日目(10/5)は、砂丘の地形やそこに生息する生物の環境保全の大切さ、 そしてその難しさについて、より深く理解を深めました。

10/4午後は、乾燥地研究センターへ。 辻本壽先生(千里高校ご出身)の講演では、乾燥地の現状や課題、 そして持続可能な農業について、わかりやすく解説していただきました。 生徒たちは、乾燥地という過酷な環境で農業を行うための工夫や技術に、深く感心していました。 アリドドームや砂漠博物館では、様々な乾燥地植物を観察。 日本の豊かな自然を改めて実感したようです。

2日目は、鳥取大学へ。 学生プロジェクトで作られた作品の数々に圧倒されつつ、 旋盤やフライス盤といった工作機械の実演を見学。 短時間で金属が削られていく様子に、生徒たちは興味津々でした。

10/3~5でSSH鳥取研修を実施しました。 10/3 お昼前に学校に集合し、サービスエリアで昼食後、バスでKOBELCO神戸製鋼 加古川製鉄所へ。 想像をはるかに超える巨大な施設に、生徒たちは目を丸くしていました。 工場見学では、鉄に対する熱い想いを語ってくださる社員の方々の姿に、 生徒たちもより一層興味深々。ヘルメットと作業着に着替えて、高炉や圧延設備など、 普段なかなか目にすることのない光景...

9/21に京都大学吉田キャンパスで開催されている学会に参加しました。 午前は分子科学に関する講演を聞いた後、他校の高校生と懇談会を行いました。 少し緊張していました。 午後はポスター発表です。 文化祭の準備などで時間が足りず、ギリギリまで考察を練っているグループもありました。 学会の雰囲気を味わうことができ、様々なアドバイスをもらうことができ、とても実り多い発表になりました。

9月4日 科学探究の授業で、ダイハツ工業株式会社より 芹澤 毅 先生(くらしとクルマの研究部 エネルギーグリッド開発室 室長 兼 静岡大学 客員教授)をお招きして、 『発想に対して心掛けていること "自動車技術に関わるセレンディピティ"と"技術者倫理"』 というテーマの講演をしていただきました。 「思いがけない発見」と出会い見逃さないための心掛けについて、 自動車エンジン開発でのご経験を交えて教え...

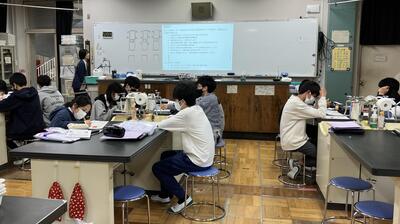

9月2日(月)科学探究基礎の時間、総合科学科の1年生は夏休みの課題研究の成果を発表しました。それぞれのテーマについて、スライドにまとめたものをグループの人にプレゼンしました。発表会には本校の卒業生がTAとして参加し、質疑応答に参加したり、アドバイスをしたりしてくれました。自分たちの課題研究について、成果と課題の確認ができたと思います。

3年生の化学選択者を対象に、有機化学の社会における応用について 理解を深めることを目的とした講演会を開催しました。 タイトル「新しいくすりをつくる化学」 金沢大学 医薬科学類 松尾淳一教授に講師を務めていただきました。 本講演では、特に創薬の過程と薬の有効成分がどのようにして 得られているかについて、詳細な説明がありました。 生徒は、日頃から学習している有機化学の知識が、 実際に新薬開発という形...

8月22日の放課後に12月に実施する授業研究会に向けた教員研修会を行いました。 今年の授業研究会のテーマは「考察力」です。 研修会を実施するにあたって 本校SSH委員会にて 「生徒の考察力を向上させるにはどうすればいいのか?」 から考えはじめ、 「そもそも考察力とは?」「教科ごとの考察力の違い」 など議題が上がりました。 研修会では全教員が教科を交えて6つの班に分かれ 考察力を構成する要素を出し合...

SSH生徒研究発表会が8月7・8日に開催され、 本校からは3名(3年生)の生徒が数学分野でポスター発表を行いました。 昨年まではコロナ禍ということもあり、オンライン開催や分散開催でしたが 今年は神戸国際展示場で一斉に開催されました。 本校の発表タイトルは「株価指数の数学的検証」です。 株価指数への一括投資、積み立て投資を想定し、収益率を求め。 物価指数の数学的検証を行いました。 そして分散と最小...

2日目はバスで神戸の国際展示場に移動しました。 SSH生徒研究発表会は日本全国のSSH校の生徒が 課題研究の成果を発表します。 事前に調べておいた発表を見学し、 熱心に質問している生徒もいました。 帰りのバスでは疲れていたのかほとんどの 参加者が眠っていました。お疲れ様でした。

事前に調べた天体を、60cm望遠鏡でじっくりと観測しました。 恒星、二重星、星雲、星団など、様々な天体の美しい姿を捉え、 事前に調べていた生徒たちは、 自分の言葉で天体の特徴や面白さを説明していました。 特に、土星の環がはっきりと見えたときには、 大きな歓声が上がり、今回の観望会のクライマックスとなりました。

一般の方や他校の生徒たちと合同で行われた観望会は、 落雷の影響でなゆた望遠鏡が使用できるか微妙な状態でしたが、 奇跡的に観測を行うことができました。 ガイドの方の説明を聞きながら、様々な天体を観測しました。

利川潤先生による「銀河って何?どうやってできる?」と題した講演では、 銀河の誕生や成長について、わかりやすく解説していただきました。 先生の問いかけに、生徒たちは熱心に耳を傾け、 宇宙への興味を深めていました。 質疑応答の時間には、多くの質問が飛び出し、 生徒たちの高い関心が伺えました。

天候はあいにくの曇り空でしたが、 時折姿を現す太陽を観察しました。 望遠鏡をのぞき込む生徒たちからは、 初めての太陽観測に驚きと歓声が上がっていました。 運の良い生徒は、太陽黒点やプロミネンスを観測できました。

バスで西はりま天文台を訪れ、 まず日本最大級の口径2mを誇る「なゆた望遠鏡」の見学を行いました。 望遠鏡の構造について、カセグレン焦点やナスミス焦点などを中心に 詳しく解説を受け、その巨大さに圧倒されました。

7月30日にATCホールにて開催された日経STEAMシンポジウム2024に 本校のFSGメンバーから3チームが発表に参加しました。 ①DIS STEAMゼミ 東京と大阪の会場をオンラインで映像・音声を繋ぎ 同時中継で発表・質疑応答をしました。 ②学生サミット 参加校からの代表チームがスライドを用いて発表しました。 千里高校は「コロナ禍におけるコロナ疲れに漢方を用いる」をテーマに発表しました...

KEK(高エネルギー加速器研究機構)を1日かけて見学しました。午前中は、素粒子についての講演、加速器などの施設見学をしました。 午後からは、研究所と大学の違いについてのお話を聞いた後、ヒッグス粒子を中心に素粒子について講演と演習を通し、さらに学びを深めました。積極的に質問する人もおり、頼もしく感じました。素晴らしい!!

IIIS(筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構)で睡眠についての講演を聞きました。睡眠時間とパフォーマンスの関係や冬眠技術など、睡眠にまつわる様々なお話がありました。また、AIセラピスト体験ということで、実際にAIセラピストに相談させていただき、最新のテクノロジーを身をもって体験することができました。

7月25日〜27日までFSGの生徒を中心に、つくばへ研修に来ています。これから筑波大学、KEK、JAXAなどをまわります。途中、富士山やスカイツリーが見えたときはみんなから歓声があがっていました。

今回のFSプロジェクト④は実験と研究をしました。 実験は本校化学科教員が担当しました。 内容は7月の学校説明会で実施予定の「信号反応」です。 この実験は中学生を対象とした実験なので 「実験方法はどうすればよいか?」 「どのように説明すればよいか?」 など説明を受ける側の立場になって方法や考察を考える機会となりました。 実験後、それぞれのグループが改善点をあげてくれました。 どの指摘もなかなかするど...

6月17日(月)科学探究基礎の時間に講演会を実施しました。 京都芸術大学の吉田大作准教授にお越しいただき、 「探究」の型を理解するというテーマで総合科学科の一年生にむけて、 講演していただきました。AIの進化や日本の人口減少など、 さまざまな事柄を扱いながら、「探究」活動の何が大切か、なぜ大切か、 どのようなことを意識して活動を進めていけばよいかなど、 今後の探究活動に生かすことのできる話ばかりで...

3年生のチームが招待され発表しました。 事前の打ち合わせで内容を精査し、スライドとスライドのつながりを 大切にした発表資料がつくられていました。 生徒たちは緊張していたものの当日は堂々と発表できていました。 泉北高校生からの質問ではまだわかっていない研究の課題がわかりました。 1年生もこの発表会に参加しました。 初めての研究発表会でしたが、研究を理解しようと必死でした。 これから行う自身の研究に...

5月25日(土)にFSG14名で大阪市立自然史博物館を訪問しました。常設展や特別展の見学をし、松本吏樹郎(Rikio Matsumoto)氏と主任学芸員による講演を聞かせていただきました。講演の内容: ・昆虫の分類や採取のときのポイントについてレクチャー・自然史学物館(学芸員)には今の自然の状態を記録する役割があること・海外での昆虫採集と標本づくりについて・クモヒメバチの研究について(クモヒメバチ...

〔第1部〕 ろうそくの燃焼を題材とした実験を行いました。 内容:ろうそくの燃焼の観察や燃える原理の考察を行った。その後、アセチレンを発生させ、先の実験で学習した内容を応用し、なぜアセチレンの燃焼のときに'すす'がでるかを考えた。 〔第2部〕 内容:興味のあるテーマについて一人一人が発表し、その後興味が類似する生徒でグループをつくった。実験内容やグループ決めを現在大学生である本校卒業生のTA(7...

令和6年度FSGの申し込みを完了したメンバーが初めて集合しました。 今年度の年間行事の説明の後、先輩FSG生と話をしたのち、 先輩FSG生に昨年度の研究内容の紹介をしてもらいました。 今後の活躍に期待しています。

本校SSH事業のひとつ、FSG(Future Scientist Group)の説明会を 本校視聴覚室にて行いました。 現FSGの2年生がパワーポイントを使って説明してくれました。 多くの1年生が興味津々に話を聞いています。

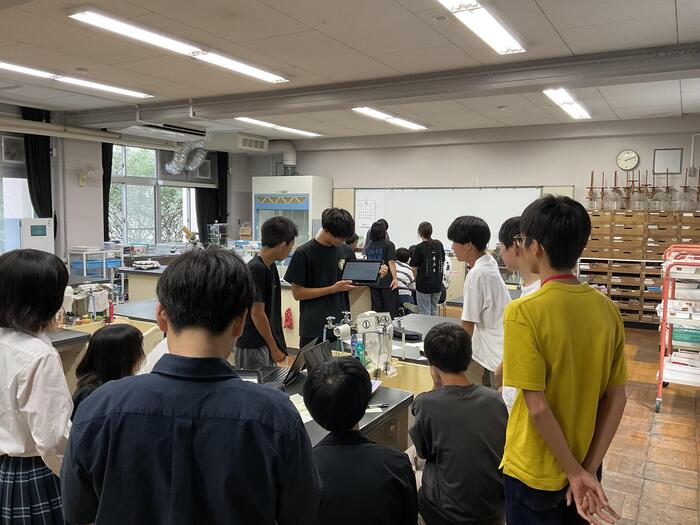

研修の初めは国立中科実験高級中学(NEHS)へおじゃましての学校交流です。授業参加、共同研究発表です。NEHSでの初日、午前中は交流スタートセレモニーで学校紹介のプレゼンテーションを相互に行いました。お互いに質問しあい、答えました。相互に英語でコミュニケーション!その後は化学の授業で、NEHSのサイエンスコースの生徒のみなさんの研究実験に加わりました。各班に分かれて、それぞれの研究テーマの実験作...

大阪サイエンスデイ第1部(大阪府生徒研究発表会)が10月21日に天王寺高校で行われました。千里高校からは8発表が参加しました。 体育館ではポスター発表,各教室では発表審査がありました。体育館では他の高校生,高校の先生,大学の先生との交流で,質問・意見をたくさんもらうことができました。 以下,参加した生徒たちの声です。 ・発表では、私達では考えつかなかったような違和感を指摘してくださったことや、研...

帰りの渋滞もなく、体調不良者や事故怪我なく、無事に帰ってきました。 行く前の自分と行った後の自分で、どのように変わったかいろいろと考えて今後の研究に繋げてください。 お疲れ様でした!

瀬戸臨海実験所の皆さま、2日間の日程ありがとうございました! 大変お世話になりました。 名残惜しくも帰阪となります。 朝から頑張ったせいか、生徒のみなさんは帰りのバスでぐったりです。 3連休の初日、渋滞に巻き込まれることなく学校にたどり着くでしょうか。

昨日、卵を採取したウニにはさみを入れて解剖し、様々な部位を確認しました。 ついでに、今朝の磯観察で採取したナマコや貝も解剖させて頂きました。 参加者一同、初めての体験でドキドキワクワクでした。

磯で何が採取できたのか、更に観察します。

おはようございます。 今朝は昨日お世話になった、瀬戸臨海実験所の近くにある磯に行き磯観察を実施しました。 長靴の丈を忘れて、夢中に観察しました。

実験所の先生とTAさんに教えてもらい、ウニから卵の採取と顕微鏡での観察を行いました。

到着しました。 これから、実習です。

9/2(土)午前、SDGs教室と北極南極調査隊同行記者さんによる講演を行いました。朝日新聞社の方に協力いただいています。 SDGs教室では。 社会の課題、地球規模の問題などを確認しながらSDGsとの繋がりをみていきました。 なぜSDGsが必要なのか、他人事ではない自分ごとであることの講演の後、2030年はどうなっていくのか、自分たちの行動で世界が変わっていく様子をゲームで体感しました。 北極南...

マスフェスタ(全国数学生徒研究発表会,8月26日開催)で3年生3人が発表しました! 場所は大阪府立大手前高等学校!数学・情報系の研究をしている高校生が全国から集まり92もの発表がありました。 大手前高校,マスフェスタの要旨(ページの後半にあります)https://otemae-hs.ed.jp/ssh/jssh.html 数学・情報好きの高校生!大阪大学,大阪公立大学など近隣の大学や,中央大学,九...

4/28と5/2放課後の2日間にわたって、「単振り子の振れ角と周期の関係を調べる」というお題で体験実験教室を行いました。これは科学系コンテストの1つである「物理チャレンジ」<物理チャレンジのHPへのリンク>の課題になっています。それを参考に簡易にできる実験をFSG中心にやってみました。 振れ角の小さいものから大きいものまでいろいろためしてみて測定し、周期の平均値を求めてみます。振れ角が大きくな...

1年生総合科学科「科学探究基礎」の授業ではミニ課題研究が始まりました。1人1テーマの課題研究をしていきます。今日の授業では,課題研究の研究テーマを考えました。身近なところから話題を考えていきます。先輩たちの過去の研究テーマを参考に生活の中の困りごと,個人的に見つけた規則性,疑問や気になっている社会問題など,自分なら何をするか考えていきます。それをグループで発表しあい,参考にしあいます。「いいね~」...

4月22日(土)FSGの活動を行いました。今回は新しく登録を希望したい生徒にむけた体験会です。 自己紹介、2年生による研究発表、化学実験を行いました。 2年生の研究発表では、1年間を振り返ってどうですか〜というコメントももらいながらの発表会でした。国際文化科の生徒からはこんな科学の実験をすることができた経験の話、台湾とのオンライン交流の話や、総合化学科の生徒は自分で考えて研究を深めていくことができ...

4月17日(月),総合科学科1年生にとって初めての科学探究基礎の授業です。 本日は化学の実験を行いました。 テーマは「器具の精度」。「100mLメスフラスコ,100mLメスシリンダー」「5mLホールピペット,5mL駒込ピペット」で水を測り,電子天秤で質量を測定します。 複数の班にわかれて,それぞれ計測し,みんなでChromebookをつかって,googleドライブの表計算シートで共有します。 温度...

4月14日昼休みに今年度のFSG募集説明会をひらきました。多くの生徒が会場にきてくれ,会場はいっぱいになりました! 説明会の内容は,現FSGの2年生(国際文化科,総合科学科1名ずつ)が,昨年の活動の様子を紹介しました。校内での様々な研修や講演会,国内研修,研究活動について自分たちの経験を交え話をしました。 説明してくれた生徒たちの印象に残った言葉を紹介します。 ・(国際文化科の生徒のことば)高校に...

台湾高校とのオンライ交流、新年度になって初めての開催です。(昨年からだと4回目) 千里のメンバーは56期生の2年生。国際文化科も総合化学科もどちらの生徒も参加します! 本日は、前回の研究内容紹介時から進んだ内容を報告し合います。今回のおおまかな流れは。 ①まずは前回の紹介動画を参考にしながら、紹介された側が相手の研究内容について説明をして、前回までの理解度を確認します。 ②お互いに研究の進展につい...

「科学探究をカタチにしよう〜研究活動の心構え〜」 というテーマで講演会を実施しました。講師は大阪教育大学の尾崎拓郎先生。千里高校の卒業生でもあります。 前半は ・探究の流れの確認で「絶えず疑問に思うこと」「見通しを立てること」が大事! ・先行研究調査・文献調査の大切さ、学術的な論文にあたってみよう ・図書館を大いに利用すること! ・自分の知ってる知識、調べた知識が全てではない。 ・論文の資料の検索...

11月2日の放課後にFSGのメンバー16名が台湾高校(国立中科実験高級中学)の生徒と共同研究を視野にいれたオンライン交流をしました。交流前はとても緊張していましたが、交流中盤から笑顔が見えてきました。これから1か月に1回ほどのペースで研究交流を続けていきます。

第2回FSG集中実習研修!!~2日目~ 午前中は数学・情報分野,午後は化学分野の実習学習を行いました。 午前 数学・情報分野 右手と左手の握力をみんなで測定し散布図を作成しました。そして,その分布の回帰直線を求める操作を通して,回帰直線の基礎を学び『近似』がどのような『距離』に基づいているかを考えました。 一般的には最小二乗法によって回帰直線を求めることが多いですが,それが適切であるのかを...

第2回FSG集中実習研修!!~1日目~ 本日は午後からスタート! 前半は研究発表交流会 FSGのそれぞれのチームで進めている研究について発表と質疑応答を行いました。 自分たちが解決したいこと(目的)と研究方法が結びついているのか? どこが自分たちで考えたオリジナルの部分なのか? 発表したいこと,伝えなければいけないことをしっかり盛り込めているのか?足りない情報もあるんじゃないか? などの指摘があり...

大阪サイエンスデイ第2部が12月16日(日)に大阪工業大学梅田キャンパスにて開催されました。(主催は,大阪府教育委員会,大阪府立天王寺高等学校,大阪工業大学) 第1部では10月16日(土)に大阪府立天王寺高等学校にてポスター発表会を実施。そこで発表された研究テーマをさらに深化させ,その成果をプレゼンテーションしました。 千里高校からは3グループ出場! スポーツ科学「ジャンプ力を鍛えると...

12月17日(金)高校と大学での学びをつなげる企画の一環として、大阪大学蛋白質研究所教授の栗栖源嗣先生に 「蛋白質研究~生物物理、生化学、生物学の視点から~」 というテーマでご講演いただきました。 大学での研究についてわかりやすく説明をしていただきました。 講演を聞くことで、見ることの大切さ、物理、化学、生物などすべての知識が必要であることを学ぶことができました。講演後、内容について質問をする生徒...

第19回高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSECで発表しました! 第19回高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC)サイト[外部リンク] 発表タイトルは「太陽黒点の温度と面積の関係」です。 JSEC2021は1次審査から始まりますが、今回は優秀賞を受賞!! 最終審査に進出し発表交流に参加することができました。最終審査での発表会は12月11日・12日の2日間にわたり、オンラインでの発表・活発な...

高校化学グランドコンテスト http://www.gracon.jp/gc/gracon2020/ で1・2年生が研究発表を行いました。 研究のテーマは「加熱した酢酸水溶液における鉄イオンの溶出量とその価数についての研究」。 「鉄のたまご」をうすい酸溶液に入れ、溶ける鉄イオンの量と価数を調べる実験を繰り返し行い、その成果をまとめました。 発表はzoomでブレイクアウトルームを利用して、参加者が出入...

大阪府生徒研究発表会(大阪サイエンスデイ)が10月16日(土)に大阪府立天王寺高等学校で開催されました。 発表の形式はポスター発表、全部で122件、大阪府の高校生が科学の分野の課題研究の成果を発表します。 発表会場は、体育館と教室、教室では大学教員と高校教員による審査が行われました。 千里高校からは8グループが参加 発表のテーマは (物理分野)流星塵を見つけたい! (生物分野)アルテミアの化学走...

SSH生徒研究発表会が8月4・5日に開催され、本校からは3名の生徒がポスター発表を行いました。 総合科学科2名、国際文化科1名の生徒です。 昨年はオンラインでの開催でしたが、本年は神戸国際展示場での分散開催でした。 発表タイトルは「高機能リップクリームを作る」 高い保湿力を持ち、紫外線対策のできるリップの作成を目指したものです。 ワセリンと蜜蝋(いろいろな質量比で比較)を混ぜたものをお餅に塗り、...