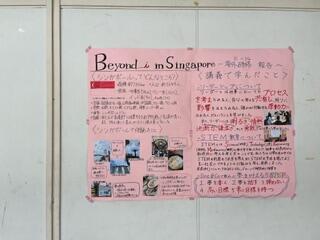

5月17日(金)、授業の様子を見るために廊下を歩く。一年生の教室(3階)のB,C館の廊下桜通り側で昨春実施されたシンガポール研修の2枚のポスターに出会った。それぞれの内容は生徒のみなさんにご覧いただくことが一番だが、これを伝えたいと思ったこと、その内容を2枚のポスターにまとめたこと、それを形にしたこと、再度集まってみんなで話をしたであろうことに思いを馳せ、研修の意義、茨高生の持つ意欲、力を感じながら歩を進めた。

教室から声が漏れる。引き寄せられるようにドアから中をのぞいてみた。家族にとって何が必要かを班の中で話し合う家庭科の授業、そして、2年時の英語のディベートへとつながる保健の授業の中での「赤ちゃんポスト」「安楽死」「臓器移植」についてのそれぞれの立場からの意見表明の場に立ち会った。

家庭科では、発表者、ポスター掲示、頷く、拍手をする係など、班員全員が何か役割を得て発表の場を迎えるという全員がスイッチオンの状態でプレゼンを支え合う授業、また、保健の授業ではディベートがどういうものかを肌で感じながら賛成、反対の立場を踏まえながら意見を表明することなどを授業内で体験しながら、知識、技術を身につけそれを活用しながらさらに進化、深化させていくことが意図されている授業を見て心強く感じました。

知識の獲得が成績と連動し、大学受験につながるという一元的なものではなく、生きていく力、近(在校時)、遠未来(卒業後)にも役立つ技術を身につけていくことが期待される授業にこれからを託したい意を強くしました。

さあ、今日(5月21日)から、第一中間テストです。思い残すことなく力が発揮できますように!