ご挨拶

新しい年度に替わり2ヶ月余りが経過しました。

保護者や地域の皆様等のお陰で、順調に教育活動が展開できています。皆様には、感謝申し上げます。

最終年度のスタートを通用門付近のサクラが、そして数多くのチューリップが賑々しく彩ってくれ、生徒たちを勇気づけました。その後は、アメリカハナミズキやヒラドツツジなどが咲き誇り、現在は満開のサツキや色づいてきたアジサイが目を楽しませてくれています。

先日、チューリップの球根を堀り上げましたが、その跡地には矮性のヒマワリを植える予定です(7月はじめ)。まさに、花一杯の「西浦」です。

生徒諸君は、修学旅行への出発を楽しみにしつつ、進路実現に向け努力を積み重ねているところです。皆様には、今後もご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成22年6月4日

校長 谷 口 利 広

(平成22年6月4日)

平成22年度1学期

| 平成22年8月23日 | 明日から2学期 |

| 平成22年8月22日 | サルスベリの二番花 |

| 平成22年8月21日 | 興南高校、春夏連覇の偉業を達成 |

| 平成22年8月20日 | 生気を取り戻したアジサイ |

| 平成22年8月19日 | 強い陽射しを浴びながら |

| 平成22年8月18日 | サギソウ |

| 平成22年8月17日 | 甲子園の熱戦から得る教訓 |

| 平成22年8月16日 | ミニヒマワリそろそろ開花 |

| 平成22年8月15日 | Uターンラッシュ |

| 平成22年8月14日 | お墓参り |

| 平成22年8月13日 | 初盆の法要 |

| 平成22年8月12日 | 台風4号日本海沖通過 |

| 平成22年8月11日 | 泣いたり笑ったり |

| 平成22年8月10日 | 電気剪定バリカンの音 |

| 平成22年8月9日 | 退職準備のためのセミナー |

| 平成22年8月8日 | 母校の応援のため甲子園へ |

| 平成22年8月7日 | 今日は立秋 |

| 平成22年8月6日 | 高齢者の所在不明続出 |

| 平成22年8月5日 | 大きいものは25センチに |

| 平成22年8月4日 | 甲子園・組み合わせ決まる |

| 平成22年8月3日 | 昨年よりも1度高 |

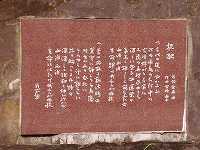

| 平成22年8月2日 | 校歌歌碑修復 |

| 平成22年8月1日 | 本日から8月 |

| 平成22年7月31日 | サルスベリの花 |

| 平成22年7月30日 | 会計実地検査 |

| 平成22年7月29日 | 母校の甲子園出場 |

| 平成22年7月28日 | 予報では、夕刻から雨 |

| 平成22年7月27日 | 水涸れに強い弱い |

| 平成22年7月26日 | そろそろひと雨 |

| 平成22年7月25日 | 「氷河特急」の惨事 |

| 平成22年7月24日 | 座談会 |

| 平成22年7月23日 | 50分ゆっくり |

| 平成22年7月22日 | ミニヒマワリの芽が |

| 平成22年7月21日 | 教師としての心得 |

| 平成22年7月20日 | 1学期の終業式 |

| 平成22年7月19日 | 三連休、最終日 |

| 平成22年7月18日 | 我が国も捨てたものじゃない |

| 平成22年7月17日 | 梅雨明け |

| 平成22年7月16日 | セミの声 |

| 平成22年7月15日 | 保育体験実習や交流会 |

| 平成22年7月14日 | 夜来の大雨 |

| 平成22年7月13日 | 羽曳野市立の6中学校との連絡協議会 |

| 平成22年7月12日 | ミニヒマワリの種まきを実施 |

| 平成22年7月11日 | 刈り込みの要領 |

| 平成22年7月10日 | 平城遷都1300年祭 |

| 平成22年7月9日 | 期末テストが終了 |

| 平成22年7月8日 | 期末テスト4日目 |

| 平成22年7月7日 | 期末テスト3日目 |

| 平成22年7月6日 | 蒸し暑い中、期末テスト2日目 |

| 平成22年7月5日 | 究極的非常態 |

| 平成22年7月4日 | 教え子の活躍 |

| 平成22年7月3日 | 「しらとり会」総会の開催 |

| 平成22年7月2日 | 来週月曜日(7/5)から期末テスト |

| 平成22年7月1日 | 本日から7月 |

| 平成22年6月30日 | 日本チーム惜敗 |

| 平成22年6月29日 | 府教委からの視察 |

| 平成22年6月28日 | 期末テストに向け |

| 平成22年6月26日 | 無事終了でき感謝 |

| 平成22年6月25日 | 本日は快晴 |

| 平成22年6月24日 | ラフティング中止 |

| 平成22年6月23日 | 無事、北海道へ |

| 平成22年6月22日 | いよいよ明日、修学旅行への出発 |

| 平成22年6月21日 | 新しい切り口で |

| 平成22年6月20日 | 第7ブロックPTA連絡協議会 |

| 平成22年6月18日 | 明日は第7地区PTA協議会 |

| 平成22年6月17日 | ヒマワリの種まき作業日決定 |

| 平成22年6月16日 | 夜中に強い雨 |

| 平成22年6月15日 | 美化清掃活動で表彰 |

| 平成22年6月14日 | アジサイに生気 |

| 平成22年6月13日 | 近畿は梅雨入り |

| 平成22年6月11日 | もうすぐ梅雨入り |

| 平成22年6月10日 | 辛抱する |

| 平成22年6月9日 | 本日から3者懇談会 |

| 平成22年6月8日 | 創立記念日 |

| 平成22年6月7日 | 修学旅行に係る映画鑑賞 |

| 平成22年6月6日 | 日本陸上競技選手権大会 |

| 平成22年6月4日 | 府庁周辺路上での喫煙 |

| 平成22年6月3日 | 保護者懇談会 |

| 平成22年6月2日 | 球根掘り上げ作業実施 |

| 平成22年6月1日 | 今日から6月 |

| 平成22年5月31日 | 好天が続く |

| 平成22年5月30日 | 6/2にチューリップの球根掘り上げ作業を |

| 平成22年5月29日 | エンジン全開に5時間 |

| 平成22年5月28日 | 挨拶は好感と敬意の意思表明 |

| 平成22年5月27日 | 授業に集中を |

| 平成22年5月26日 | どこでもサツキの花が |

| 平成22年5月25日 | 中間考査終了 |

| 平成22年5月24日 | 降り続く雨 |

| 平成22年5月22日 | 保護者対象進路説明会を開催 |

| 平成22年5月21日 | 根付いたボランティア活動 |

| 平成22年5月20日 | 雨もあがり |

| 平成22年5月19日 | 本日から中間考査 |

| 平成22年5月18日 | 明日から中間テスト |

| 平成22年5月17日 | 校庭の管理 |

| 平成22年5月16日 | 好天の土・日 |

| 平成22年5月14日 | 若葉寒 |

| 平成22年5月13日 | 禁煙教育に係る特別授業 |

| 平成22年5月12日 | 面談を生かす |

| 平成22年5月11日 | 明日から目標設定面談 |

| 平成22年5月10日 | 一木一草を大事に |

| 平成22年5月8日 | PTA総会・第一回学校協議会を開催 |

| 平成22年5月7日 | 植物には恵みの雨 |

| 平成22年5月6日 | 事故等の報告無し |

| 平成22年5月5日 | 立夏 |

| 平成22年5月1日 | 校内外が美しく |

| 平成22年4月30日 | 明日から5連休 |

| 平成22年4月29日 | 昭和の日 |

| 平成22年4月28日 | 季節の移ろいを瞼に |

| 平成22年4月27日 | 志望分野別の進路説明会 |

| 平成22年4月26日 | チューリップの花、終了 |

| 平成22年4月24日 | 「美しい」と素直に感じる心を |

| 平成22年4月23日 | アメリカハナミズキ |

| 平成22年4月22日 | クルメツツジ |

| 平成22年4月21日 | ヒラドツツジ満開近し |

| 平成22年4月20日 | チューリップの後は |

| 平成22年4月19日 | 峰塚中学校の陸上競技部 |

| 平成22年4月16日 | 早朝美化清掃ボランティア活動がスタート |

| 平成22年4月15日 | 内科検診と身体計測 |

| 平成22年4月14日 | 防災避難訓練 |

| 平成22年4月13日 | 落花盛ん |

| 平成22年4月12日 | 山頂からの眺望 |

| 平成22年4月10日 | チューリップ鑑賞茶話会 |

| 平成22年4月9日 | 離任式 |

| 平成22年4月8日 | 本日、始業式 |

| 平成22年4月7日 | 明日は始業式 |

| 平成22年4月6日 | 汗ばむような陽気 |

| 平成22年4月5日 | スプリングコンサート |

| 平成22年4月2日 | ソメイヨシノは何処も |

| 平成22年4月1日 | 平成22年度のスタート |

明日から2学期

今日は9時から運営委員会を、10時から職員会議を開いた。職員全員が揃ったのは久しぶりであったが、みなさん暑さにも負けず元気そうだったので安心した。

生徒に夢やロマンを語るには、自らが心身ともに健康でなくてはならない。心身が不調のときに、粘り強い生徒指導はできない。そういう意味で、教師の資本は、まずは「健康と体力」である。

若かりしとき、「魅力ある(生徒を惹きつける)授業を展開するためには、まずは体力。そのためにはとにかく走りなさい」と後輩教員にランニングを奨励したものだ。その学校では、春と晩秋の年2回職員駅伝大会を催した。この駅伝には、ベテラン教員や部活動の生徒たちも大勢参加した。

学校中に、切磋琢磨する雰囲気が醸成できたことは言うまでもない。

明日は始業式である。

(平成22年8月23日)

サルスベリの二番花

花の終わりかけた枝を切り戻したサルスベリだが、切ったところから新枝が伸び先に花芽をつけた。それらが今咲き始めている。一番花と比べて全体として花つきがまばらで、これが余計に可愛らしく美しい。少なくとも、あとひと月は楽しめそうだ。

明後日の始業式にミニヒマワリの開花が間に合えばと祈るような気持ちであったが、種蒔きが4~5日遅かったようだ。ひとつだけ黄色いものが見えてきた。たくさんの蕾をつけているのだが・・・・・・。

見ごろは月末以降になりそうである。

(平成22年8月22日)

興南高校、春夏連覇の偉業を達成

羽曳野・富田林地域などでは、明け方早く、猛烈な勢いで雨が降ったと聞く。1時間に70ミリ近い雨量だったそうだ。

本日、高校野球・夏の甲子園の決勝戦が行われ、沖縄・興南高校が東海大相模を大差で破り春夏連覇の偉業を達成した。興南の選手は他校に比べ上背はそれほどでもないのだが、鍛えられた体はユニフォームの上からも窺われ、パワフルかつ機敏な動きが攻・守・走に表れていた。特に一人で5試合を投げ抜いたエースの島袋投手は、173センチと投手としては小柄だが、140キロ半ばのストレートとチェンジアップを駆使した頭脳的なピッチングは圧巻であった。進学するにしろプロ野球などに進むにしろ、今後の活躍が大いに期待される。

(平成22年8月21日)

生気を取り戻したアジサイ

峰塚中学校の陸上競技部の生徒が、本日も大勢練習に訪れた。部員たちの溌溂とした動きを見ていると、私にも元気が伝わってきた。

長距離を志していると思われる生徒も男女合わせて25名位。彼らの走る姿を間近に、「こういうふうにするともっといいのに」とつい口出ししたくなった。もっとも抑えているが。

多くの生徒が自転車で通っている。その自転車が体育館前に整然と並ぶ。峰塚中の先生方の日ごろのきめこまかな指導が推し測られる。

通用門のアジサイが暑さでぐったりしていたが、校務員から水をたっぷりと貰い1時間ほどで生気を取り戻した。日照りが続いているが、他には極端に弱っている樹木は見当たらない。ミニヒマワリへの消毒もなされた。

この土・日、夕立の到来を期待したい。

(平成22年8月20日)

強い陽射しを浴びながら

強い陽射しを一杯に浴びて、ミニヒマワリの蕾が育ってきた。

昨日は、校務員が花壇の細かいところまで丁寧に雑草を取ってくれた。

明日は、殺虫剤(スミチオン)を散布して貰うことになっている。的確な水遣りを含め、まめに手を入れて貰える本校のミニヒマワリたちは幸せである。

もうすぐ晴れ姿を見せてくれるだろう。

プロ野球のペナントレース首位争いも佳境に入って来た。セ・パ両リーグとも稀に見る接戦である。パリーグは2強の争い、セリーグは3位のチームが徐々に上がってきて、三つ巴の様相を呈してきた。私の贔屓にしているチームも、現在首位争いを演じているので、毎晩、勝ち負けが気になるところだ。プロ野球は、どうしてこうなるのかと思うほど連勝、連敗が多い。そう思うのは私だけではないだろう。

今年は最後の最後まで目の離せない状況が続きそうだ。9月中旬の雌雄を決する天王山で、チームのエース投手が本来の力を発揮したところが、ペナントを勝ち取ることになるのだろう。

(平成22年8月19日)

サギソウ

8月初めに「立秋も過ぎ、暑さも峠を越えた・・・・・・」とこの欄で書いたが、以後も猛暑が延々と続いている。昨日大阪市では、最高気温が37.3度を記録したそうだ。岐阜・多治見では、38.9度。予報では、この暑さが8/27くらいまでは続くとのこと。

5年ほど前に近くの園芸店でサギソウ(鷺草)を購入し、小鉢で育てている。7 月はじめ頃に 2,30 センチの花茎を伸ばし,先端に 2,3 個の小花をつける。花の形が白鷺の飛んでいるところに似ているというのでこの名前がついたそうだ。ウィルス感染によって枯れることが多く、長年にわたって咲かせるのは難しいと聞くが、毎年美しく咲いてくれる。花は5~6日しかもたないが、伸びた茎を元で切ると1週間から10日くらいで次々と咲く。

酷暑の時期、可憐なサギソウは一服の清涼剤となる。

(平成22年8月18日)

甲子園の熱戦から得る教訓

猛暑が続き、各地で熱中症による被害が相次いでいる。東京だけでもこの夏100人以上が、全国では280人以上の人が亡くなったと聞く。70歳以上の人が多くを占め、室内で体調不良に陥るというケースも多い。酷暑はまだまだ続きそうだ。こまめな水分補給に留意したい。

高校野球は、明日から準々決勝が始まる。優勝候補の一角と目されていた大阪代表の履正社は、残念ながらベスト8に残れなかった。昨夏の覇者中京大附属中京を大差で破った早稲田実業も、本日、関東第一に破れた。

甲子園の熱戦は、私たちにいろいろの教訓を与える。例えば、「先ず守りを固めろ」「チャンスを的確に生かせ」「機先を制す(先制点をとる)」「ピンチの後にチャンス有り」「野球はツーアウトから」「先頭打者を必ず打ち取れ」「球は替わったところに飛んでくる」「大量得点の次の試合は苦戦する」「ラッキーセブン」等々。

関東第一と早稲田実業の一戦は、上にあげた多くがあてはまる試合であったのではないか。

順調にいけば、8/21(土)が決勝戦となる。栄冠はどの学校へ・・・・・・。

(平成22年8月17日)

ミニヒマワリそろそろ開花

23日から2学期の授業が始まる。生徒たちの夏休みもあと1週間となった。元気に過ごしてくれているだろうか。うまくスタートが切れるように、そろそろ2学期に向けて心の準備に取りかかって欲しい。

順調に育っている前庭花壇のミニヒマワリが、あと数日で咲いて来そうだ。24日には間に合いそうなので喜んでいる。

猛暑の中、水遣りや施肥、及び草抜きなどに精を出してくれた校務員に感謝する。

(平成22年8月16日)

Uターンラッシュ

お盆帰省のUターンラッシュが続いている。高速道路の優待がお盆の期間も土日のみとなったので、昨日、今日の移動が必然的に多くなった。我が家の娘夫婦たちも家族五人、昨日車で家路に着いたが、奈良から埼玉まで11時間を要したようだ。私も親が健在であった当時、盆と正月は小さかった子どもたちを連れて帰省したが、Uターンのフェリーの中など大変な混雑だった。だが不思議と大変だったという思いはない。それだけ故郷への思いが強く、何より若く元気であったのだろう。

庭のクロマツの二番目が大きくなってきた。消毒もタイムリーに実施することができ、とてもよい状態だ。そろそろ間引きしてやらねばと思っている。9月の末には、見事な姿となるだろう。

(平成22年8月15日)

お墓参り

妻の実家の墓参りをした。12日の予定だったが、遅れてしまった。妻や娘たちは12日にお参りしていたので、草抜きなどの清掃は済ませていた。義父母をはじめ先祖に平穏無事を知らせ静かに手を合わせるとき、何かしら安らぎを感じる。早い時刻だったが、帰る頃には墓参の人が三々五々訪れていた。

今年は田舎に帰れず、我が家の墓参はできていない。故郷には姉が二人住んでいるとはいえ、何かしら心残りである。

(平成22年8月14日)

初盆の法要

近親者の初盆の法要が、故人宅で営まれた。親族が30名近く集まり、供養すると共に生前を偲んだ。

僧侶の読経は約15分と短かった。どこのお寺も、初盆法要における読経時間は概ねそれくらいの長さであるとのこと。お寺側にも相応の事情はあるのだろう。また、「長い読経は参列者のためにならない」との配慮からかも。しかし、物事には略してよいものとだめなものとがあるはずだ・・・・・・。事務的に流れていないか。

田舎でも昔に比べると少し短めの傾向があるが、15分ということはない。

(平成22年8月13日)

台風4号日本海沖通過

台風4号日本海沖通過の影響で、午前中風が強かった。京都などでは豪雨による床下浸水などの被害が出た。被害に遭われた方にはお見舞い申し上げる。

30年ほど前に、大雨で大和川が異常に増水したため支流が逆流し王寺界隈が広い範囲で浸水した。JR王寺駅も浸水し、電車が2日ほど止まった。そのとき降り続いた雨のため、妻の実家の裏山が崩れ家屋にも被害があった。近親者を含め、台風や大雨による大きな被害は幸いにもこれのみである。幼い頃、台風銀座という地域に住んでいて台風には数多く遭遇したが、川が氾濫して被害を受けたことはなかった。恵まれていると言えよう。

(平成22年8月12日)

泣いたり笑ったり

9時前から、中学校の陸上競技部の生徒が40名くらい本校を訪れ、運動場や校舎周り使ってトレーニングを行った。顧問教員の指示の下、理にかなったトレーニングが整然とできていた。部員たちの様子から、日ごろの熱心な指導が容易に想像できる。

昨夕、奈良は猛烈な夕立でかなりの雨量を記録した。電車も県内各地で、一時ストップなどが生じた。明日は、日中雨の予報が出ている。これから夕立などが多くなるだろう。

今、盆休みを利用して田舎へ帰省する(帰省している)人も多いことだろう。我が家も、昨日娘夫婦が一番下の子どもを連れて埼玉から帰って来た。上二人の子どもたちは、一週間ほど前から自分たちだけで帰っている。昨日の夕飯は、8人が揃い賑やかであった。10歳、5歳、2歳の男の子が泣いたり笑ったり、とにかく家の中は嵐のようだ。

夕食後、孫たちとレスリングごっこをして大汗をかいた。子どもは乱暴なこと(適度に)をしてやると、「もう一回、もう一回」とせがんで喜ぶ。「けがをさせないように、喜ばせるために適度に乱暴」というのは、結構難しいし疲れる。その後雨あがりの涼しい中、家の前で花火を楽しんだ。

孫たちを観察していると、やはりきょうだいが多い中で育つことのメリットの大きさに改めて気づかされる。何気ないきょうだいのやりとりの中で、自然と鍛えられ、がまんすることを覚えるようだ。がまんするだけではなく、一番下も自己主張を一人前にやってみせる。上はえらそうにしている反面、下をかばい可愛がっている。

泣いたり笑ったりの微笑ましい光景だ。

(平成22年8月11日)

電気剪定バリカンの音

羽曳野界隈は、夜中にかなりの雨量があったようだ。花壇などは、水分をたっぷりと蓄えている。

何度もお知らせしているが、ミニヒマワリの生育が順調である。とても可愛らしい。畑や花壇で、野菜類や草花を栽培している人も多いと思うので分かって貰えるだろうが、日一日と成長していく姿が何とも言えず愛らしい。

相変わらず外は暑いが、大汗をかきながら剪定に精を出す校務員の電気剪定バリカンの音が心地よい。

(平成22年8月10日)

退職準備のためのセミナー

午後から『アウィーナ大阪』で開かれた「退職準備のためのセミナー」(公立学校共済組合府支部・大阪教職員互助組合共催)に、職務免除で出席した。

来年3月で定年退職となる府下の小・中・高・支援学校などの教職員が、8/9,8/11,8/13の3日間の何れかに出席するのだが、この日は千人以上の出席があった。団塊の世代と呼ばれるすぐ下の年齢だが、大変な人数だ。そのような中だったが、同じ60歳でも若く見える人もいればそうでもない人といろいろである。

同年齢だけの集まりというのはめったにないことなので(成人式以来か)、セミナーの内容そのものよりもそのことの方が、私には興味深かった。

(平成22年8月9日)

母校の応援のため甲子園へ

帰省中の孫二人(小4と5歳)を連れて、高校野球・母校の応援のため甲子園に行った。近鉄と阪神の相互乗り入れで、奈良から直通で甲子園に行けるようになった。

後輩たちは随所でファインプレーも見せたが、相手ピッチャーの巧投に翻弄され残念ながら完敗だった。田舎からも大勢の応援団が終結した。同期のものが集まって応援したが、同級生である石橋・宇和島市長も我々のすぐ横で一緒に応援した。

試合終了後は、梅田において9名で、「残念会」をもった。昨年末の全国高校駅伝でも、後輩たちは県代表として都大路を駆け抜けた。野球は春夏合わせて12回目、高校駅伝は過去4回。感動を度々味わわせて貰える。私くらい恵まれている人間は数少ないだろう。有り難いことだ。

今回は正直悔しさも残ったが、全国大会の場で感動を与えてくれる後輩たちに感謝したい。

(平成22年8月8日)

今日は立秋

今日は立秋。猛暑は続いているが、陰に入ると一時よりはしのぎやすくなった。また朝夕も若干涼しさを感じるのだが・・・・・・。「――風の音にぞ驚かれぬる」までには、まだまだかなりの日数を要しそうだ。

(平成22年8月7日)

高齢者の所在不明続出

昨日、近畿はそれほどでもなかったが、太平洋高気圧とフェーン現象の影響で、日本列島は日本海側や内陸部を中心に真夏日となった所が多く、今夏一番の暑さとなった。福井県坂井市では、最高気温が38.6度を記録した。

100歳以上の高齢者の所在不明が、先日来次々と発覚している。個人情報保護の壁があるとはいえ、関係自治体の怠慢と高齢の親を取り巻く家族の絆の弱くなっていることを感じざるを得ない。中には、子どもが親の生死を何十年も把握していないというような、俄に信じ難い例もある。

長寿はとてもめでたいことだが、素直に喜んではおれない現実を表しているとも言える。安心して老後を暮らせることのできるシステムの構築と、家族の絆について、国民一人ひとりが真摯に考える必要があるだろう。そういった意味で、夏休みや盆休みはよい機会だ。家族みんなでのお墓参りなどは、先祖に対して敬意を表し供養すると共に、家族の絆を深める絶好の機会であろう。

また一方で、虐待や成育放棄による幼児死亡のニュースも聞く。官民一体となって、若くして親となった人たちへの子育てサポートの強化に努めることも急務である。

(平成22年8月6日)

大きいものは25センチに

前庭のミニヒマワリの生育が順調である。大きいものは、25センチくらいに育ってきた。暑い中、毎日水遣りや施肥に心配りして貰っている成果だ。45センチくらいで花が開くらしい。この調子だと、うまくいけば盆明けにも咲き始める勢いだ。

(平成22年8月5日)

甲子園・組み合わせ決まる

第92回全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)の組み合わせ抽選会が本日午後4時から開かれ、3回戦までの対戦が決まった。 抽選は、北海道と東京の、それぞれ南北と東西の代表同士が初戦で対戦しないよう配慮される以外は制約なく対戦相手が決められた。

その結果、大阪代表・履正社は、12日の第2試合で奈良県代表の天理と、愛媛代表・宇和島東は8日第2試合で前橋商業(群馬)と対戦することになった。宇和島東の試合は日曜日開催となり、応援に行きやすくなった。孫二人を連れて甲子園へ。

なお、準々決勝、準決勝の組み合わせは、後日、抽選。

(平成22年8月4日)

昨年よりも1度高

昨日の奈良の最高気温は、36.5度。今夏、最高を記録した。

気象庁から7月の観測統計が発表になったが、それによると近畿の梅雨明け後の平均気温は、昨年よりも1度上回っていたそうだ。観測上も、猛暑・酷暑が裏づけられた。

(平成22年8月3日)

校歌歌碑修復

朝、5時前からセミの合唱。ハクモクレンとアメリカハナミズキに集中する。賑やかを通り越してやかましいくらいである。

本校正門から入った正面に、赤御影石の立派な校歌の歌碑がある。第8期生の保護者から、卒業記念として寄贈していただいたものだ。

校歌の文字が長い年月が経過し見えにくくなっていたが、この度、校務員が修復してくれた。酷暑の中での、手間のかかる大変な作業であった。心から感謝したい。

みなさんも、本校を訪れていただいたた際は、ぜひご一覧あれ。

なお、閉校に伴い、この歌碑は懐風館高校へ持っていくことになる。

|

|

(平成22年8月2日)

本日から8月

本日から8月。今日も厳しい暑さが続いた。

夏の高校野球・大阪大会の決勝が本日行われ、履正社高校が大阪体育大学附属浪商高校を3-0で破り、11年振り2回目の甲子園出場を決めた。テレビ中継があり最後まで観戦したが、さすがこれまで7試合を勝ち抜いてきたチームの戦い、高いレベルでの大熱戦となった。

履正社は、一昨年は大阪桐蔭に、昨年はPLに決勝で敗れた。今回は4回戦で接戦の末PL高を、準決勝で近大附属高をコールドで破るなど、これまでのうっぷんを晴らし代表の座を勝ち取った。甲子園では、激戦の大阪代表として恥じぬ戦いをしてくれることだろう。

大体大浪商は、31年ぶりの決勝進出であった。破れはしたが最後まであきらめぬ戦いぶりは好感がもてた。雪辱を期して、さらなる精進を祈る。

これで都道府県代表49校が、すべて出揃った。7日から熱戦が繰りひろげられる。どのようなドラマが待ち受けているだろうか。私には、母校の11年ぶりの出場というおまけもあり、大いに楽しみだ。

(平成22年8月1日)

サルスベリの花

7月は、今日が最後。当然とはいえ、梅雨明け後は猛暑が続いた。

盛夏に花の咲く樹木として代表的なのが、サルスベリである。個人の庭にも多く植えられている。今、そのサルスベリの花がどこも見ごろだ。

赤い花が圧倒的に多いが、白や紫のものもある。同じ朱でも薄いピンクから濃い赤まで、まさに色々だ。私は、濃い赤が好きだ。ただ濃い赤のサルスベリには、めったに出会えない。我が家のものも、濃いピンクといったところだ。

またの名を百日紅(ひゃくじっこう)というとおり、次々と咲き花期がとても長い。花が終わりかけた枝を短く切り詰めると、そこから新しい枝を伸ばし、3~4週間で先に花芽をつける。もっともそこまで手入れをする人は少ないが。私は、この盛りを過ぎた枝を切り詰める作業を行う。一度に切ると全体が寂しくなるので、まめな作業が求められる。

四、五日前に初めて切った。盆過ぎには、そこから伸びた新枝に花芽をつけるだろう。

(平成22年7月31日)

会計実地検査

ひと雨あったせいか、昨夜は随分と過ごしやすかった。酷暑のピークは過ぎたと思われるが、まだまだ最高気温が35度前後の日は続くことだろう。

本日、10時から大阪府会計局による本校対象の会計実地検査が行われた。17時前までかかったが、日ごろ事務長はじめ事務担当者がきちんとした対応に努めているので、大きな問題もなく終えることができた。

事務室のみなさんには、心から御礼を申し上げたい。

(平成22年7月30日)

母校の甲子園出場

昨日は期待した夕立はなかったが、夜中に久しぶりのまとまった雨が降った。もう少し降って欲しいと願うが。

昨日、今日と羽曳野市立峰塚中学校の陸上競技部の生徒大勢が、トレーニングのため本校を訪ねてくれている。久しぶりに生徒の歓声が校内に響き渡り賑やかだ。ただ今日は雨の影響で運動場がぬかるんだため予定のスケジュールがこなせなかったようで気の毒であった。

今後も大いに活用して欲しい。

母校・宇和島東が、昨日の夏の甲子園・愛媛県大会決勝で済美高校を3対2で破り、11年ぶり8回目の出場を決めた。後輩たちは、ノーシードから勝ち上がった。快挙を称えると共に、8/7から開かれる本大会での活躍に期待する。

本日の大阪大会準々決勝4試合は、グランドコンディション不良ですべて中止となった。

(平成22年7月29日)

予報では、夕刻から雨

今日は夕刻雨になるとの予報だ。傘を持参した。朝から昨日までとは少し違った空模様である。ひと雨欲しい。予報が外れることのないよう願うばかりだ。

今日だけは、下校時、多少濡れることは厭わない。

夏の甲子園予選大阪大会、ベスト8が決まった。桜宮、交野、箕面東、桜塚の公立高校4校が、見事に8強に食い込んだ。あっぱれである。公立校のさらなる活躍に期待する。

愛媛県大会は、本日決勝戦(12時~)。私の母校・宇和島東と済美(さいび)高校との対戦となる。宇和島東の土居監督は、済美高校・上甲監督の教え子であり師弟対決となる。上甲監督は、私の三つ上の先輩、土井監督は後輩である。上甲先輩が、宇和島東の監督を務めていた昭和63年のセンバツ甲子園で初出場初優勝を成し遂げた。春・夏、11回の甲子園出場を果たした。

大リーグで活躍する岩村選、中日ドラゴンズの平井、横浜ベイスターズの橋本、ヤクルトスワローズの宮出選手などは、上甲監督の教え子である。

上甲先輩は、その後済美高校(私立)に移られたが、平成16年のセンバツ甲子園で初出場初優勝を果たされた。高校野球界において名監督と呼ばれるお一人である。

私が宇和島東在学当時から、大学生であった上甲監督は長期休業中など熱心に後輩たちを指導されていた。妹さん(今は亡き)は私と同級生で、同じ陸上競技部であった。また済美高校では、私の甥が現在教鞭をとっている。

いろいろと因縁の多い対決だ。好ゲームとなることは必至である。勝利の女神はどちらに・・・・・・。

(平成22年7月28日)

水涸れに強い弱い

暑さに強い人、弱い人がある。暑さ負けする人は、すぐに食欲が落ちる。すぐに、あっさりした物しか食べられなくなるようだ。ようだというのは、私はそうならない、そういった経験がないのだ。暑かろうが寒かろうが、熱があっても食欲は落ちない。それだけ丈夫で、頑丈なのだろう。丈夫に生み育ててくれた父や母に感謝する。

植物にも水涸れに強い弱いがある。アジサイ・アオキ・ドウダンツツジ・ヤマボウシ・アメリカハナミズキ・ギボウシ・ツツジ類などは、水涸れに弱い。基本的には、根が地中深く張っていく樹種は水涸れに強い。ただ例外もある。貝塚イブキは、一般に根が浅い。大風で大木が倒れたりする。であるが、水涸れには強い。

本来深く根を張る樹種でも、上っ面だけの水遣り習慣が長く続くと浅くしか根が張っていかず、水涸れに弱くなることがある。少しの日照りでは、安易に水を遣らないことも、ときとして大切なのかも。

子育てにも通じるだろう。

夏の高校野球・愛媛県予選の準決勝、宇和島東は西条高校に4対1で勝利、明日の決勝戦へ。

(平成22年7月27日)

そろそろひと雨

昨夕から夜間にかけて、所によってはひと雨きたところもあったようだ。奈良市内では、強めの夕立があったと聞く。私の家の近くでは、17時前後、雷が長く鳴ったが、ひと雨もなかった。例え10分でも、ザーッとそろそろ欲しい心境だ。

本校前庭のミニヒマワリだが、猛暑の中、若葉が順調に育っている。9時過ぎに水をたっぷり遣ったが、とても喜んでいるように見えた。その一方、種蒔きして2週間経つのに芽が出て来ないものが約三割、原因不明だ。幸い、種が残っていたので、本日、追い蒔きをしてもらった。遅れながらも、芽が出てくることを祈る。

|

|

(平成22年7月26日)

「氷河特急」の惨事

世界中からの観光客に人気の、スイス「氷河特急」で脱線転覆事故が起こり、多くの死傷者を出した。その多くは日本人であった。事故に遭われた方やそのご家族にはお見舞い申し上げる。急カーブでの事故ではないようだ。当局には原因究明に全力を尽くして欲しいと願う。

氷河特急」はスイスのツェルマット(マッターホルンの麓の村)とサンモリッツ(有名な避暑地)230キロを約7時間で結ぶ、世界一遅い特急電車である。乗客が風光明媚な景色を満喫できるよう、天井まで強化ガラス張りのパノラマ仕立ての車両となっている。スイスが紹介されるとき、必ずと言ってよいほど出てくるので、ご存知の方も多いだろう。この件で驚くのは、原因も定かではないのに、もう運行が再開されていることだ。理解に苦しむのは、私だけではないだろう。

平成11年夏、マッターホルン登頂後、モンブランをめざしてフランスのシャモニーに向かう途中、短い区間だが私もこの「氷河特急」に乗った(当時は「氷河急行」と呼ばれていたと記憶するが)。眺望が素晴らしく、とても快適であった。サンフランシスコからの新婚旅行客と一緒になり、片言の英語でおしゃべりしたことを覚えている。

昨夏の北海道・トムラウシ山登山における惨事といい、今回の事故といい、自分にとってよい思い出となっているところでの大きな事故は、とても複雑な思いがしてしまう。

高校野球・愛媛県予選、宇和島東は準決勝へ。7/27に西条高校と対戦する。

(平成22年7月25日)

座談会

本日午前、楠山第六代校長はじめ旧職員5名にご来校願い、校長室で座談会(学校側4名)を開いた。赴任当時の思い出などを和やかにお話いただいたが、本日の内容は、現在編集中の記念誌に掲載する。

開会の挨拶

みなさん、改めましてこんにちは。本校10代校長の谷口です。旧知の方もおられますが、今日はじめてという方もおられます。よろしくお願いします。

本日はそれぞれに大変お忙しい中、また暑い中、ご足労願いましてありがとうございます。本校は、地元の皆様の熱い期待を背に、昭和53年に設立されました。以来、33年にわたって教育活動を粛々と展開してきたわけですが、来年3月をもって閉じますことはご承知のとおりです。

歴代校長をはじめ、保護者・しらとり会・地域のみなさん・卒業生、及び教職員など関係者の絶大なるご支援、ご協力によりここまで来たわけですが、先輩諸氏のこれまでの労苦を思うとき、断腸の思いを禁じ得ません。

本日は、ご出席の皆様に、それぞれが赴任されていた当時のことをお話しいただきまして、現在編集中の記念誌やDVDに掲載するなどしまして、本校のことを子々孫々まで語り継ぐ材料にできればと考えます。よろしくお願いします。

簡単ではありますが、開会の挨拶といたします。

謝 辞

ただ今は長時間にわたり、それぞれの赴任当時の思い出や感想を語っていただきました。ありがとうございました。私にとって初めての話がほとんどでしたし、とても興味深く聞かせていただきました。こういった内容を「西浦の明日」につなげていくことがままならないことを残念に思います。とは言うものの、最後の卒業式並びに閉校式までは、まだ7ヵ月あります。よりよき形での、より望ましい形での閉校をめざして、今のお話を参考に微力ではありますが全力を傾注いたします。引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

本日は、まことにありがとうございました。

(平成22年7月24日)

50分ゆっくり

懐風館・羽曳野高校の体育館が耐震補強工事のため使用できず、同校のバレーボール、バスケットボール部、バドミントン部などが、夏休みに入ってから本校体育館を使って活動している。本校の生徒ともども、熱中症にならないようこまめな水分補給に努めて欲しい。

夏休みに入って、いつもより50分くらい遅く家を出ている。起きる時間はほとんど変わらないので、その分、出勤までにたっぷりと時間がある。新聞をゆっくり読み、好きな庭いじりもできる。ゆとりの時間だ。

当然ながら、電車の中や路上などで出会う方もいつもと違う。とても新鮮だ。

学校へは、8時20分ごろに着く。ちなみに、勤務時間は8時30分から17時15分まで。

明日の土曜日は、第6代校長の楠山一彦氏をはじめ5名の旧職員にお越しいただき、創立当時から現在までの思い出話を「座談会」という形で語っていただくことになっている。楽しみである。

暑さ厳しい中、葉が伸び始めたヒマワリだが、水遣りや施肥など校務員が熱心に管理してくれており、生育は順調だ。

(平成22年7月23日)

ミニヒマワリの芽が

今日も暑い。最高気温は35度くらいまで上がるようだ。ただ、今のところ校長室はエアコンを使用せずに過ごせている。これも我が家でクーラーの世話にならず過ごしているからだろう。我が家では、専ら扇風機だ。

猛暑の中、夏の甲子園の予選が行われているが、どうしても自分の関わった学校の結果が気になる。本日、城東工科は2回戦を突破。勝山は昨日八尾翠翔に、今日、藤井寺工科は近大附属に敗れた。

私の母校・宇和島東(愛媛)は、今日3回戦を勝ち上がりベスト8に進出した。宇和島東のサッカー部は51年ぶりに愛媛県大会で優勝し、インターハイ全国大会出場を決めている。野球部もサッカー部に続いて欲しいものだ。

7/12に、PTAの保護者を中心に蒔いたミニヒマワリの種だが、3~4日前から地上に芽を出し、早いものは2~3センチに育てきた。とても可愛いらしい。これから水遣りが大切になってくる。

猛暑の中、順調に育ってくれることを祈る。

(平成22年7月22日)

教師としての心得

猛暑が続く。梅雨どき雨が降り続いた折り、「早く梅雨が明けないか」と願ったものだ。うだるような暑さが続くと「早くひと雨来ないか」と思ってしまう。勝手なものだ。もっとも、そういった勝手な願いが人類の進歩につながってきたのだろうが。

本府でも、先日から教員採用選考が始まった。数年前から新規採用が徐々に増えている。平成20年からの10年で、現職教諭の1/3が入れ替わるという。

平成20年12月20日の本欄に「教員としての心得」を掲載したが、一部加筆しここに再掲する。

私自身、すべてを完璧にクリアーできているとは言い切れないが、常にそうあらねばと心がけている。

教師を志す者や現職教員の参考になれば幸いだ。

教師としての心得

〇次代を担う子どもたちを育てることに携わる教育職の責務の大きさ、崇高さをしっかりと自覚する。

〇「自ら学ぶことを忘れた者に教える資格なし」を常に念頭に置き、教育に関する諸々について継続的な研修に努める。また、教育外のことについても見聞を広め識見を高めるなど、研修・研鑽に励む。

〇自己研鑽はもちろんのこと、府教育センターをはじめ外部での研修等にも積極的に参加し、自らの力量形成を図る。研修成果については、教科内に留めず学校全体へ伝達講習するなど還元に努める。

〇健やかな心身を保ち、チャレンジ精神・好奇心を旺盛にして、子どもたちに夢を語ることのできるように努める。

〇何事も、生徒のためになるのかどうかという視点で判断する。教育公務員として、いやしくも自己の負担が増えるかどうかなどという判断基準は絶対に持たない。

〇自校の教育目標を常に念頭に、教育活動を展開する。

〇自校の指導方針等について理解を深めるとともに、「協調性」を大切にして、同僚と協力して教育活動を推進する。

〇「自校を支えている柱のひとつは自分である」との気概と自信及び誇りを常にもって教育活動を展開する。

〇P(plan)D(do)C(check)A(action)サイクルを常に心がけ、「踏襲は後退、挑戦こそが前進である」を実践する。

〇率先して元気のよい挨拶の励行に努める。始業・終業の際も「礼」を重んじる。

〇始業・終業時間等を守るとともに、教室等の掃除・整理整頓に目配りするなど、授業環境の整備に努める。

〇カウンセリングマインドでもって生徒に接する中で、生徒の誤った言動、ルール違反には共感を覚える言葉で諌め、社会でのマナーなど集団生活のルールを体得させることに努める。

〇授業の充実に心血を注ぐ。「わかるまで教える」を徹底する。授業研究に努め、管理職や同僚(教科内に限らず)に自らの授業をオープンにし評価して貰うなど、年齢に拘わらず謙虚な姿勢を保ち続ける。

〇教科指導及び生徒指導においては、常に「生徒を励ます」姿勢でもってあたる。生徒のコミュニケーション能力不足からさまざまな問題が生じている昨今、生徒とのコミュニケーションを大事にして生徒理解に努め、一人ひとりの自己実現を支援する。自らのコミュニケーション能力の向上に努める。

〇学力向上を目指して、習熟度に応じた学習指導、到達度学習等の実践に努め、質問・学習相談が気軽にできる雰囲気づくり、家庭学習の習慣化に向けた取り組み、及び学び方指導などについて継続的に取り組む。

〇アルバイトの問題や生徒の意欲の低下など困難な状況があるが、さらに今一歩の創意工夫に努める中で、特技を生かして部活動・学校行事等教科外活動の活性化を図る。

〇家庭・地域との連携なくして発展はあり得ないことを認識し、連携の強化に努める。PTAのPは、自分自身であることを忘れない。

〇学校教育自己診断結果を自らの実践と照らし合わせ、飽くこと無くより良きを追求し常に改善を図るよう努める。

〇評価育成システムの意義・趣旨の理解に努め、自らの資質向上につなげる。

〇後輩を育てるという気持ちを常に持ち続け、自らが学んだ教科指導や生徒指導等あらゆることに係るスキル、テクニックなどの、次世代への伝授に努める。

〇服務の厳正化は、公務員として当然の義務であるとともに、服務を遵守することが自らの身を守ることにつながることをしっかりと認識する。

〇健康には十分に留意し、健やかな心身でもって教育活動に当たる。そのためにも、運動に親しむとともに食事の摂り方についても留意する。

〇服装の乱れは心の乱れと心得、府民から顰蹙を買うような服装は厳に慎む。

〇「酒は百薬の長」とも言われるが、過ぎたるは、及ばざるが如し。節度あるものとする。酒気帯び運転などは論外である。

〇薬物乱用等は、敢えて言うまでもない。喫煙についても、地球規模での大きな課題であると強く認識し、禁煙を心がける。喫煙する者が、青少年に対して魂を込めた健康教育を実践することは不可能である。

〇地球的な視野で、常に物事を捉える。

〇異業種の方との交流を常に心がけ、視野を広げる。

〇ボランティア精神の高揚に努め、他者のために汗をかくことを心がける。

〇体罰・セクシャルハラスメント等は、人権侵害の最たるものと心得、厳に慎む。

〇ギャンブル・賭け事については、極力避ける。法律で禁じられているものについては、論を待たない。

○収入に応じた生活を旨とし、過度の借金は絶対に避ける。

(平成22年7月21日)

1学期の終業式

本日、授業を2時間実施した後、大掃除、その後体育館で終業式を行った。

私の講話(下記参照)の後、部活動の表彰(女子バスケットボール部)を行い、その後生徒指導部長、進路指導部長からそれぞれ話があった。

明日から夏休みに入るが、生徒諸君には元気で過ごして欲しい。

2学期は、8月24日のスタートとなる。

1学期終業式 講話

生徒諸君、こんにちは。

1学期は、今日で終了だ。私はふだんから、君たちが何事にも全力を尽くしてくれることを願っている。保護者をはじめ、西浦に関係するみなさんすべて、同様の思いだろう。

1学期もさまざまな分野で持っている力を出し切り、成果を上げた人も多かった。うれしく思っている。ただその一方で、欠席や遅刻が多かったり、成績の面で明らかに努力不足だと思われる人がいる。また、先生方の指導に素直な気持ちで応えることができなかった人も少数だがいた。残念なことである。

がんばっているかどうか、全力をだし切っているかどうかは、自分でわかるはずだ。

1学期を振り返り、反省すべき点はきちんと反省をして、8月24日からの2学期に臨んで欲しい。

明日から夏休みに入るが、元気に過ごせ。

高校生活・最後の夏休み、時間がたっぷりあるので、いろいろなことにチャレンジするとよい。ただその際、よいこと・悪いことの判断をしっかり行う、社会や学校のルールを守るなどは当然のことだ。また安全面に留意するということも欠かせない。梅雨明け後、海や川などで事故が相次いでいる。

善悪の判断、安全な行動、そのあたりをしっかり押さえて過ごして欲しい。

つい先日、PTAの保護者を中心に、正門付近の前庭にミニヒマワリの種を大量にまいた。春にチューリップを咲かせた場所だ。順調に育てば、君らの2学期のスタート時には咲いてきて祝福してくれるだろう。順調に育つことを、私も楽しみにしている。

今あげたヒマワリのことはひとつの例だが、周りの人たちはみんな、君たちの卒業に向けての取り組みを応援してくれている。ありがたいことだ。

2学期は、進路決定の大事な時期ともなる。みなさんからの期待にしっかりと応えて、進路実現を図って欲しい。

とにかく、元気で過ごすことを願っている。

8月24日には、元気な姿を見せて欲しい。

(平成22年7月20日)

三連休、最終日

三連休、最終日。今日も暑い一日であった。

明日は、いよいよ終業式。

高校野球夏の甲子園の都道府県予選が、各地で開かれている。昨日、沖縄の興南高校が、甲子園初名乗りをあげた。本校は創立以来、硬式野球部が無かった。今更言っても仕方がないが、少し残念ではある。昨年までは軟式野球部があり、過去2年間は応援に出かけた。それも今年は叶えず、寂しい。

大阪府予選は、現在2回戦が行われているが、期待されていた懐風館・羽曳野は、残念なことに1回戦で敗れてしまった。

私の母校・宇和島東(愛媛)は、本日2回戦を突破した。

(平成22年7月19日)

我が国も捨てたものじゃない

午前中、献血のため日赤奈良県血液センターを訪ねた。センターでは、若い方から私と同年代の方まで、多くの方との出会いがあった。私が滞在した2時間の間にも、約20名の方が献血に訪れた。センターの話しでは、日曜日は5時過ぎまでずっと途切れないそうだ。

幼児の虐待など殺伐としたニュースも相次ぐが、一方で、阪神大震災の際の活発なボランティア活動を話題にするまでもなく、いざというときの日本人の「奉仕の精神」は大したものであると感心する。

「我が国も(日本人も)捨てたものじゃない」の感を、強くもてた一日だった。

(平成22年7月18日)

梅雨明け

予想どおり、本日梅雨が明けた。

昨日までと、日射しの強さが違うように感じる。近畿でも、35度を超えたところがあった。カンカン照りの中、裏庭ノリ面の草刈りを行ったが、大量の汗をかいた。とても疲れはしたが、ずっと気になっていたことなので片づけてホッとしている。

今日から三連休。「生徒たちは休みを有意義に過ごしてくれるかな」とつい考える。夕方のテレビニュースでは、集中豪雨による被害の他、早速、海や川などでの水難事故が相次いだことも報道されていた。

本校生も、安全にはくれぐれも留意して欲しい。

(平成22年7月17日)

セミの声

セミが鳴き始めた。通用門付近のケヤキやサクラの木から賑やかな声が聞こえた。予報では夕刻一時雨とあるが、いよいよ梅雨明け間近である。ひょっとすると、明日明けることになるのかも。

午後から学期最後の職員会議をもった。生徒たちの出席状況や成績についても協議したが、欠席日数が多い生徒、成績の面で努力不足が顕著である生徒が何名かいる。2学期以降奮起して、建て直しを図って欲しい。

20日は、2時間の授業を実施後、体育館において終業式を挙行する。

1学期最後の職員会議 私の話

1学期もあと数日となりました。

一人、途中で退学しました。事情があるとはいえ大変残念です。その他大きな事故もありませんでした。また修学旅行も無事終了できました。喜んでいます。そのような中、20日の終業式を迎えようとしていますが、みなさんのお陰だと感謝しています。ありがとうございます。

課題は、依然として多くありますが、その克服のために引き続き尽力いただきまして、少しでもいい状況で最後の卒業式並びに閉校式が迎えられますよう願っています。引き続きよろしくお願いします。

2学期は生徒たちにとって、進路実現に係わっていよいよ正念場に突入する時期となります。就職に関しては、求人票の受付数などでもご承知のとおり、昨年にも増して厳しい状況があります。そのような中ではありますが、進学も含め卒業式までに進路決定ができますよう、引き続きのご尽力をお願いします。

今日、校庭ではセミが鳴き始めましたが、いよいよ梅雨も明けそうです。夏季休業中は特別休暇や年次休暇等、有効に活用いただきまして休養や充電に努められ、8月23日からの再スタートに備えていただければと思います。

最後に、「教職員の綱紀の保持について」の教育長通達が届いており、増し刷りしたものがお手元にあると思います。ご覧願います。

(プリントに沿って説明)

以上、綱紀の保持・服務規律の厳正な確保についてお願いをして、私からの話を終わります。

(平成22年7月16日)

保育体験実習や交流会

昨日は3名の女子生徒が、本校から500m位の所にある羽曳野市立西浦幼稚園へ、保育体験で訪ねた。また、本日は6名が府立富田林支援学校との交流会で、午前中同校を訪ねた。

幼稚園での保育体験学習は始まってから12年になる。今回は人数的に少なかったが、これまで多くの生徒が保育を体験して来た。それらの中には、現在幼稚園教諭や保母として活躍している卒業生も少なくない。

富田林支援学校との交流会の始まりはもっと古く、20数年前からの実施だ。授業を一緒に受けたり、昼休みに共に遊んだりしているが、同校の生徒諸君も本校生の訪問を楽しみにしてくれている。こういった体験学習を通して、校内でのふだん授業ではなかなか体験できない出会いや感動を味わうことができる。

12月にも実施するが、一人でも多くの生徒が体験することを願っている。

(平成22年7月15日)

夜来の大雨

4時前、雨音で目が覚めた。珍しいことだ。かなりの雨が降ったようだ。大和川は、梅雨に入ってから一番の増水となった。本校のすぐ裏を流れている川幅15m弱の大乗川も増水した。通勤で利用するJR大和路線は、あちらこちらの徐行運転で大幅にダイヤが乱れた。

朝の美化清掃活動中、大量の汗をかいた、湿度は恐らく90%を超えていたのだろう。あまりにもひどかったので、終了後すぐに着替えた。

予報では、18日の日曜あたりに梅雨が明けそうだが、どうなることだろう。そうであれば、ほぼ例年並みの梅雨明けということになる。例年、梅雨明け後の一週間は、快晴となる。山や海への行楽には、もって来いの天気だ。

生徒たちは21日から夏季休業。高校生活最後の夏休みを、ルールを守り、安全に留意しつつ満喫して欲しい。

(平成22年7月14日)

羽曳野市立の6中学校との連絡協議会

本日午後、峰塚中学校の中野校長をはじめ羽曳野市立の6中学校の教員が、毎年恒例となっている連絡協議会への出席のため本校を訪問された。本連絡協議会は、本校に進学している生徒たちが、卒業に向け意欲をもって取り組むことに資するため開かれているもので、とても有意義な意見交換会となっている。

閉校のため今回が最後となるが、今回も有意義なものとなった。

本日昼休み、早朝美化清掃ボランティア活動20回達成者の表彰を、校長室で行った。

羽曳野市内6中学校との連絡協議会 挨拶

峰塚中学校の中野校長先生をはじめ中学校のみなさんには、改めましてこんにちは。本日は学期末のご多用の中、お運びいただきましてありがとうございます。

ご出席のみなさんには、日ごろは各校で学校運営の核となって尽力されていることと思います。敬意を表したいと思います。ご苦労様です。

さて、ご存知のとおり、本校はあと八ヶ月余りで閉校となります。来年2月の26日が最後の卒業式、並びに閉校式ですので、生徒たちの立場で数えますと、あと7ヵ月余りということになります。現在、在籍は3年生のみ、5クラス・143名でして、随分と寂しくなりました。生徒の全体的な様子ですが、これまで以上に少しは落ち着いた雰囲気が出てきました。以前は問題行動により停学などの懲戒を受ける生徒が多かったのですが、今年度は現時点で3名です。より望ましい形での閉校に向け、この流れをさらに確かなものにしていきたいと思っています。

本日は、生徒の近況についてご報告申し上げますと共に、中学校側からも情報をご提供いただき、生徒たちの卒業に向けての有意義な協議ができればと考えます。

本日のこの協議会がより実り多いものになりますことを祈念し、簡単ではありますが、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。

|

|

(平成22年7月13日)

ミニヒマワリの種まきを実施

今朝は、生徒の登校する時間帯に雨が降り始め、気の毒であった。本日から昼までの短縮授業だが、下校時にはうまく止んでくれたのでよかった。

サッカー・ワールドカップ(W杯)南アフリカ大会最終日(日本時間12日未明)、決勝のオランダ―スペイン戦は、延長後半の116分にイニエスタのゴールで決勝点を奪ったスペインが1―0でオランダを破り、初優勝を果たした。2008年9月から公式戦25戦無敗だったオランダは、1974年、78年大会に続く3度目のW杯決勝で初の頂点を狙ったが、今回も涙をのんだ。

早起きの私は、ゴールの瞬間をたまたまテレビで見ることができた。文字どおり、「早起きは三文の得」であった。ただ参議院選挙の開票中継を0時半くらいまで見ていたので、少し寝不足気味である。

午後2時過ぎから、PTA緑化園芸活動の一環として、前庭のチューリップの跡地に保護者と共にミニヒマワリの種をまいた。朝の雨で中止になるかと心配したが、予定どおり実施できてよかった。今後、水遣りや施肥に努めることにより、8月末には見事に咲いてくれることと期待している。

本日の活動でも、校務員2名が率先して動いてくれた。

(平成22年7月12日)

刈り込みの要領

雨の合間を縫って、槙の剪定を行った。

刈り込んで作っていく樹木の剪定は、イメージする形や乱れる前の元の姿を思い浮かべながら、よく切れるはさみで根気よく刈っていけばよい。クロマツの芽切り作業などと比べると、易しいと言えるのかも。ただ周りに邪魔になるものが無く、脚立(三脚)がどのようにも置け、作業し易ければの話だが。

剪定が上手に出来るかどうかは、「脚立の据付がうまくいくかどうか、いかに作業のやり易い形に脚立を置けるかどうか」が七割を占めると私は思う。言い換えれば、作業し易いように脚立をどのように置くかを短時間で考えることができるかどうかが、いい仕事ができるかどうかを左右する。成否の大きなポイントとなると思う。要するに、作業前のお膳立てが大事なのだ。

はさみの使い方は慣れるより慣れろ、回数をこなせばそれなりに上達していくものだ。

授業でも同じことが言えるのではないか。

教材研究をより深めるなどの事前準備をしっかりと行い、心身ともに充実した状態で授業に臨む。授業を展開する場(教室・運動場・体育館など)の環境をきちんと整える(例えば、美しい黒板・掃除されたフロアー・整然と並んだ不要物の置いてない机・換気・整然と引かれたライン・きちんと張られたネット・美しく安全にも十分に配慮された運動場やフロアー等々)。授業の場面、場面で想定されるシーンに対応する策を、予め考えておく(手抜きの無い、しっかりとした指導案の作成)。教材研究を徹底して深め、きちんとした指導案に基づいて七割、八割の力で授業が展開できるとき、想定外のことが起こったとしても余裕をもって対応できるだろう。

「体育」でも「保健」でも、私は少なくとも5分前には授業の場に立った。休み時間、生徒と何気ない会話をする中で交流を深めると共に、隅々まで何気なく点検した。ゴミが落ちていれば拾わせ、机がきちんと並んでいなかったら改善させる、ラインが薄くなっていたら補充するなどは、当然のこととして実行した。

多くの学校で「ベル着運動」が実践されている中、当然、教師も教室に早く到着することになるが、いくら早く行ってもボーとしていては意味が無い。

実をあげることが大事だ。

(平成22年7月11日)

平城遷都1300年祭

本日、平城京遷都1300年祭で賑う平城宮跡を訪れた。前任校の元・前事務長お二人に誘われてのことであった。

つい先日の報道で、これまでのところ予想を大きく上回る入場者数とあったが、土曜日ということもあり、この日も大変な人出であった。古代史ブームの影響か、どちらかというと中高年の数が目立った。夏休みに入ると、小学生・中学生の入場も多くなることだろう。

私は7~8年前まで毎年、平城宮跡内の周回コースを舞台に超長距離走(ウルトラマラソン)のレースを仲間と一緒に開いていた。年に3回開催したことも多く、私が大会会長や実行委員長を務めた大会の数は40回を超える。10時間走・8時間走・6時間走・4時間走といった時間走や「ダブルフルマラソン(84.4Km)」とちょっと変わった大会名のものもあった。出場者2~3百人といった小規模のローカルな大会であったが、関東や九州など遠来の参加者も居た。

久しぶりに平城宮跡を訪れたが、復原なった大極殿(だいごくでん)やその前庭、及びそこから朱雀門(すざくもん)を遠望する全体の広々とした景色は圧巻だった。

大極殿は、正面約44m、側面約20m、高さ約27m。直径70cmの朱色の柱44本、屋根瓦約9万7000枚を使った平城宮最大の宮殿である。当時、天皇の即位式や外国使節との面会など、国のもっとも重要な儀式のために使われたらしい。

平城宮の正門が朱雀門であり、その前では外国使節の送迎を行ったり、大勢の人達が集まって歌垣などを行ったりした。正月には天皇がこの門まで出向き、新年のお祝いをすることもあったという。

(平成22年7月10日)

期末テストが終了

期末テストが終了した。生徒諸君は、全力を尽くしてくれたことと思う。成果となって表れるだろう。期待したい。来週は短縮授業、三連休をはさんで20日が終業式だ。

昨日は強い日差し、各地で今夏の最高気温を記録した。早く梅雨が明けて欲しいと願うのは私だけではないだろうが、今日から来週半ばにかけては、再びぐずついた天気が続きそうである。

12日(月)は、午後2時からPTAでミニヒマワリの種まきを行う。当日の天気だが、予報では降水確率が70%となっている。予定している時間帯、何とか降らないでもって欲しいが・・・・・・。

(平成22年7月9日)

期末テスト4日目

本日、期末テスト4日目。

インターネット情報では、今朝も湿度は80~90%(朝6時半~8時)と高かったのだが、いつもよりは少し風があって登校の道すがら気持ちがよかった。羽曳野地域の今日の最高気温は33度の予報。かなり暑くなりそうだ。外気温35度以上になるまでは、校長室のエアコンの作動は控えようと思っている。今夏はまだ一度も使っていない。扇風機の風が心地よい。

昨日午後から校内で、定期の職員検診があった。規定に基づき、年齢に応じて各種検査・測定を受けた。個人的に人間ドックなどで受検する人もいるし、何より職員の数が少なくなっているので、わりと短時間で終了した。一週間ほどで結果が分かる。要精検の項目がある人は、対応が迫られることになる。

大乗川沿いの通学路が見違えるようにきれいになったことは、何度もお伝えしているとおりだ。犬の糞の不始末は、ほとんどなくなった。有り難いことである。

そのような中、残念なことだが、未だにタバコの吸殻のポイ捨てがある。1日に5~6本といった数だ。

喫煙しながら通行されるみなさんには、エチケットケースなどの使用を、ぜひともお願いしたい。

(平成22年7月8日)

期末テスト3日目

昨年は新型インフルエンザの感染騒動で、定期考査の実施などについても何かと気を揉む場面があったが、今回は平穏に経過している。修学旅行についても、昨年は新型インフルエンザの感染禍が相次いだが、昨年は実施のなかった本校は(現3年生は先日実施)、そういった意味では幸運であった。

今日は、七夕。

現在在籍している全員が無事卒業できることを、並びに閉校に向けより望ましい形で今後も教育活動が推進できることを祈りたい。無事卒業の前提となるのは、生徒諸君の努力の積み重ねであることは言うまでもない。

今、日本相撲協会が賭博に絡んでの不祥事で、大きく揺らいでいる。関係者二人が解雇となり、10名の力士が名古屋場所(7/11初日)の休場を余儀なくされた(その他、理事長以下8名の親方が謹慎)。異常な事態に陥っている。

昨日、NHKが名古屋場所(7/11初日)の実況中継取り止めを決めた。昭和28年に開始して以来、初めてのことである。

私と大相撲の関わりは、大の大相撲ファンであった父の影響が大きかった。小学校に入る前のまだ幼なかったとき、父とラジオの相撲実況中継を楽しみにして欠かさず聞くことからスタートした。栃錦・若乃花・千代の山・朝汐・鏡里・吉葉山・東富士・三根山・大内山・松登など、当時の人気力士が今でもスラスラと出て来る。はじめての「かるた」も「相撲かるた」であった。「のっしのっしと鏡里」など、今でも覚えている。

テレビ時代になって、大鵬・柏戸・佐田の山・栃の海などが大活躍するようになると、大相撲はさらに盛り上がったものだ。小学校のときは、運動場や教室の後方で仲間同士よく相撲をとった。力が入り過ぎ腰板を割ってしまい、学級担任の先生から大目玉を食らったことが昨日のことのように思い出される。横綱の土俵入りも練習して覚えた。郷里・宇和島にも、何年かに一度巡業で一行が訪れたが、間近に見る力士たちの大きさに驚いたものだ。

先代貴乃花が、千秋楽の優勝決定戦で北の湖を破り初優勝を飾った昭和50年の春場所は、日本中が沸いた。私が社会人になって2年目のこの場所、父を田舎から呼び寄せ、府立体育館の枡席で義兄と共に観戦した。父は、大いに喜んでくれた。

父が逝ってから23年になるが、あの世で今回の不祥事をさぞかし嘆いていることだろう。

今回の中継取り止めを残念に思う人も少なくないだろうが、多くの人はやむを得ないと思っているのでは。

相撲協会には今回の事態を真摯に受け止め、この際膿みを出し切って出直しを図って欲しいと願う。

(平成22年7月7日)

蒸し暑い中、期末テスト2日目

湿度が非常に高く、むしむししている。ネット情報によると、羽曳野地区は6時で92%、9時で84%であった。早く梅雨が明けて、カラッとした天気を期待するが、今しばらくかかりそうだ。

そのような蒸し暑い中、校務員がミニヒマワリの種まきの準備をしてくれている。種まきの本番は、7/12の14時からだ。

ツツジ類(サツキを含む)を、花が終わった後タイムリーに刈り込んでくれたが、新芽が少し伸び今とてもきれいだ。特に、通用門を入った右側のヒラドツツジの緑は圧巻である。保護者や卒業生、地域のみなさんには、来校の節はぜひご覧いただきたい。

来年4月から本校の跡地はどうなるのか、まだ私にも知らされていないが、どちらにしても「後は野となれ山となれ」ではなく、「飛ぶ鳥、跡を濁さず」の心意気で維持・管理に努めてくれている姿勢には頭が下がる。

(平成22年7月6日)

究極的非常態

本日から期末テストが始まった。

私の高校3年(愛媛県立宇和島東高等学校)のときの学級担任は、倫理社会の担当であった。倫社の授業かホームルームの時間であったか記憶に定かではないが、「究極的非常態(きゅうきょくてきひじょうたい)と捉えて全力を尽くせ」と先生は訓示された。40年以上前の話だが、私の心に残る言葉だ。

7/2にも書いたが、1学期の成績は進路を大きく左右する。本校生も、今を「究極的非常態」と捉えて全力を尽くせ。

先日来、休みの日を使って、庭のクロマツの芽切りを行って来た。今年、伸びた芽をすべて切る作業だ。刈り込んで作る樹木は、自分で行うという人が多い。だが、クロマツだけは庭師に依頼という方がほとんどである。

前述のように、今年、伸びた芽をすべて切るという単純作業なのだが、「マツは難しい。素人には無理だ」と勝手に難しく考えてしまうようだ。もちろん、部分部分の樹勢に応じた作業が要求されるし、5月連休の時期のミドリ摘みなどの作業も事前に求められるので、簡単ではないことは確かだ。それに何より、多くの時間を要する。我が家のマツでも、芽切りだけで18時間をかけた。根気、持久力が求められる。

芽切りは、昨日で終了。この後、二番芽が伸びてくる8月末に、不要な芽を切り落とす作業。二番芽を使うと、日照時間の関係で葉が短く止まるのだ(庭植えのクロマツの場合、一番芽を使うことがほとんどである。一般家庭で何度も庭師に来て貰うというのは、経済的理由で無理がある)。続いて、晩秋には古い葉を落とす作業がある。年間、4~5回の消毒も行うし、クロマツだけでも、50時間以上の労力をかけるだろう。

我が家のクロマツは、うちに来てから34年。一度も他人(庭師)の手を煩わせたことがない。作業を終えた後、汗を拭いながら一服の茶を啜る。至福のときである。

(平成22年7月5日)

教え子の活躍

快晴となった。

W杯サッカー決勝トーナメントの準々決勝、ドイツとアルゼンチンの試合を遅くまで見たので、七時半頃まで寝てしまった。

午前中庭を掃いていると、若いときの教え子が夫婦で訪ねて来た(実は、現任校の生徒保護者でもある)。小一時間、お茶を飲みながら歓談した。彼は陸上競技部員としてよく努力し、学業成績も機械科トップであった。当時の国鉄(現JR西日本)に入ったが、訳あって退社。現在、当初とは異なる道を歩んでいるが、管理職を立派に務めている。真面目にがんばっている様子が話の節々に窺え、うれしかった。

実は、昨夜の「しらとり会」総会にも、教え子が出席していた。こちらも企業の管理職として奮闘し、大きな実績をあげているようだ。会社の朝礼で「若いころ先生から学んだ言葉を使わせて貰っている」と彼が話す。彼は陸上競技部員ではなく、授業を通してのみの触れ合いであった。大した話も聞かせてはいないのだが、30年を経た今、折に触れ思い出すと言う。有り難いことである。

教師冥利に尽きるというものだ。

(平成22年7月4日)

「しらとり会」総会の開催

今日は、終日雨模様。時折、強く降りかなりの雨量となった。九州などでは、大雨による被害が出ている。

昨日、「しらとり会」の総会・懇親会が、21名の参加でもって古市駅近くで開かれた。総会では会計報告の後、会則案と役員案が審議され、原案どおり承認された。本校の閉校後も引き続き会を存続させることが再確認された。

会則では、会の趣旨を「本会は、西浦高等学校の歴史と伝統を子々孫々に語り継ぐこと、会員の研究と修養の場となること、及び会員相互の親睦を図ることを目的とする」と定め、会員については「会員は、西浦高等学校のPTAに縁のある者(保護者・教職員) 、並びに西浦高校に何らかの関わりのある者で、三名以上の会員から推挙された者とする」とし、PTA役員でなかった方でも、また職員や旧職員においても管理職やPTA係りでなかった方でも、会員として活動を希望される方は、すべて会員資格を有することがうたわれた。

その後懇親会に移り、和やかに歓談が続いた。

しらとり会の存続は、とてもうれしいことである。

総会での私の挨拶

みなさん、改めましてこんばんは。日ごろは、西浦高校の教育活動の展開にご支援を賜りまして、ありがとうございます。

早いもので7月に入り、来週月曜日からは、期末テストも始まります。生徒たちは来年2月26日の卒業式・閉校式まで、あと8ヵ月となりました。課題も相変わらず多いのですが、懲戒を受ける生徒の数も大幅に減るなど、お陰さまで少しずつよい方向に向かっていると喜んでおります。

最終年度のスタートを多くのチューリップの花で飾ってやろうと企画しました件も、しらとり会や同窓会、及び現PTAのみなさんのお陰で、大成功のうちに終えることができました。4月の始業式にタイムリーに咲き、スタートを賑々しく飾るという趣旨が叶いました。本当にありがとうございました。

そのチューリップの球根も、前庭のものは先日すべて掘り上げました。来春以降それぞれのお家で咲かせて欲しいと思い、係わっていただいた皆さんを中心に配布させていただいております。本日も出席者全員分を持って来ています。ぜひともお持ち帰りください。

チューリップの後には、この12日にミニのヒマワリを植えることになっています。さらに、その後にはスイセンを植える予定です。

スイセン植え付けの際は、よろしければご協力ください。

先週、北海道へ修学旅行に行って来ました。天気に恵まれなかった部分もありますが、事故も無く安全で楽しい旅行となりました。ご報告申し上げます。

といったところが近況です、より望ましい形で閉校を迎えることが出来ますよう微力ではありますが全力を尽くしております。引き続きご支援賜りますようお願いいたしまして、ご挨拶といたします。

(平成22年7月3日)

来週月曜日(7/5)から期末テスト

今朝、家から最寄り駅までの途中、ぱらぱらとし始めた。傘を持っていなかった私は、「これは判断を誤った」と悔やんだが、その後止み何とか学校までもってくれた。以後も、午後4時現在、降る気配は無い。

来週月曜日(7/5)から期末テスト(~7/9)が始まる。生徒諸君は全力を尽くして欲しい。

進路に係わってだが、進学するにしろ、就職であれ、これまでの成績に加えて一学期の成績が大変重要となる。後で後悔しないように全力で臨んで欲しい。その意味でも、土・日が勝負だ。

今夜は、23時からブラジルとオランダ戦(W杯サッカー)がある。優勝候補同士の熾烈な戦いとなりそうだ。明日は休みなので心置きなく観戦できる。生徒諸君には申し訳ないが。

(平成22年7月2日)

本日から7月

本日から7月。

生徒たちは、卒業式・閉校式(2月26日)まで8ヶ月である。

明日の夜には、古市駅前界隈でしらとり会の総会が開かれる。しらとり会とは、本校PTA役員OBと旧職員で構成する親睦会である。毎年、この時期に総会、懇親会を開いている。

出席者は例年20~25名だが、気の置けないメンバーでとても和やかな雰囲気である。元校長、元教頭の先輩方にも参加いただいており、閉校後も会としての活動を継続することになっている。

明日、みなさんにお会いできることを楽しみにしている。

(平成22年7月1日)

日本チーム惜敗

現在開かれているワールドカップサッカー決勝トーナメントにおいて、初のベスト8入りをかけてパラグアイと対戦した日本チームは、善戦むなしくPK戦の末、惜敗した。日本時間6/29・23時のキックオフだったが、多くの方がテレビ観戦したことだろう。私もその一人だった。

当初、日本チームはベスト4を目標に掲げたが開幕前の親善試合では4連敗し、決勝トーナメントに残るのも無理であろうというのが大方の予想であった。そのような中でのベスト16入り(決勝トーナメント進出)は、大健闘と言えよう。大いに称えたい。

ベスト8に勝ち残ったのは、ブラジル・オランダ・ドイツ・アルゼンチン・スペイン・ウルグアイ・ガーナ・パラグアイである。何れも世界の強豪と言われる国だ。イングランド・イタリア・ポルトガルが早々と敗れ去ったのは意外だったが。

現在、世界中がW杯サッカーの話題で沸いている。世界で最も人気のある競技ならではのことだ。

(平成22年6月30日)

府教委からの視察

最高気温が30度を超えるようになり高い湿度と相俟って、梅雨どき特有の蒸し暑い日が続いている。今日は少しだけましだが、昨日はその蒸し暑さが際だち、じっとしていても汗が滲んだ。

そのような中、昨日夕刻、府教育委員会教育監(随行2名)の視察があった。閉校式まであと8ヵ月となった本校の現状を私から説明し、その後校内を視察していただいた。

校地の地盤沈下(今のところ、安全面での心配は無い)については、とても驚かれていた。

(平成22年6月29日)

期末テストに向け

修学旅行も無事終わり、本日から授業を再開した。来週5日(月)からは期末テストが始まる。期末テスト終了後(12日~)ももちろん授業はあるが、1学期もいよいよ大詰めに入ってきた。生徒諸君には、期末テストに向け気合を入れ直して勉強に取り組んで欲しい。

本日昼休み、早朝美化清掃ボランティア活動20回達成者1名の表彰を校長室で行った。今年度5人目である。

(平成22年6月28日)

無事終了でき感謝

昨日(6/25)は天候に恵まれ、北海道の雄大な景色が堪能できた。小樽では真夏のような強い日射しの下、ゆったりと散策した。昨日と天気が入れ替わっていたらと、つい思ってしまったが。

21時10分頃に関空に着き、4台のバスに分乗して各生徒の最寄り駅まで送った。とても遅い便になったため、早い生徒でも22時半過ぎに、遠い生徒は23時を回ってしまった。疲れている生徒諸君に、さらにしんどい思いをさせてしまったことはもちろんのこと、保護者をはじめお家のみなさんにはいろいろとお世話をお掛けすることになってしまった。お詫び申し上げたい。

旅行中は発熱した生徒や乗り物酔いなど体調を崩した生徒も数名出たが、事故もなく全員無事に帰阪でき喜んでいる。今朝はいつもよりゆっくり寝て、英気を養ってくれているものと思う。

今回の旅行では、旅行者の付き添いの方、看護士の小林さん、及びホテルの従業員など多くの方に大変お世話になった。この場をお借りしてお礼申し上げたい。

生徒諸君もこれらのみなさんに感謝すると共に、何より保護者に対して感謝の気持ちをもって欲しい。

28日(月)からは授業が再開する。7/5からは期末テストも始まる。気持ちを新たに、卒業に向け全力を尽くして欲しい。

(平成22年6月26日)

本日は快晴

本日は快晴。とても清々しい。

深夜から明け方近くの対デンマーク戦をこっそり観戦したのか、眠たそうににしている人もいたが、全体的にはみな元気だ。

富良野スキー場の上まで全員ロープウェイで上がったが、十勝岳・美瑛岳・トムラウシ山・旭岳などの大雪山系が雲に遮られることなく遠望できた。

これからバスで小樽市内へ。その後、19時05分発のJAl2518便で関空に向け新千歳を発つ。関空着は、21時15分の予定だ。全員、元気な顔で帰阪したいものだ。

(平成22年6月25日)

ラフティング中止

昨日は雨の予報が外れ喜んだが、夜中から間断なく降り続き、気温も低いので、やむなく午前中予定していたラフティング(ゴムボートでの川下り)は中止した。

とても残念だったが、大事をとった。ホテルをゆっくりめに発ち、富良野周辺や十勝岳の麓をバスで巡った。

昼前に旭山動物園に到着予定。

体調不良者が数名出ているが、通院するほどのものではない。日中も低温で、長袖が必要だ。

最終日の明日は、晴れることを期待する。

(平成22年6月24日)

無事、北海道へ

早い時間の集合だったが、遅刻者も無く何よりだった。

航空機は初めてという人も多く、離陸時には歓声があがった。

定刻に無事、新千歳空港に着いた。先ほど4台のバスに分乗、「ノーザンホースパーク」に向かっているところだ。

午後は、3時間近くバスで走り、富良野の「富田ファーム」を訪れる。富良野プリンスホテルには、17時半過ぎに到着予定。

現在、天候は曇り、このまま降らないでと祈るばかりだ。

(平成22年6月23日)

いよいよ明日、修学旅行への出発

いよいよ明日、修学旅行への出発だ。本日、結団式を行った。

北海道の天候は、予報では23日と24日の両日、あまりよくない。24日には、今回のメイン行事となっているラフティングが行われる。何とかよいコンディションで体験させてやりたいが、どうなることか。気になるところだ。

それと空港への集合時間がとても早い。5時半前に家を出なければならない生徒も少なくない。今夜は早く寝て、遅れないようにして欲しい。私も5時半の出発となる。

下記は、今回の「しおり」の巻頭言と結団式での私の言葉である。

「しおり」の巻頭言

君たちが本校へ入学して以来、一番楽しみにしてきた修学旅行。その出発がいよいよである。全員がルールをきちんと守る中、旅行を大いに楽しんで欲しい。私の高校時代の修学旅行は、もう40年も前のことになるが、今でも忘れえぬ思い出となって心に残る。君たちの修学旅行もそうであって欲しい。

今回は北海道を訪れるが、空知川でのラフティング体験がメイン行事となっている。ほとんどの人が初めての経験だろう。インストラクターの指導を指示どおりにきちんと守ることが求められる。そうすれば、安全で楽しい体験ができるだろう。

また、ラフティングの後には、行列のできる動物園として日本一有名になった、あの「旭山動物園」を訪ねることになっている。1日目の「ノーザンホースパーク」や「ファーム富田」の見学、最終日の「小樽市内」の散策などと共に、楽しい思い出づくりができるであろう。

「北海道は、でっかいどう」などと言われるが、北海道の自然は雄大である。私も登山などで過去7回訪れているが、そのたびに新しい発見がある。大阪周辺とは異なる北海道の自然に触れると共に、さまざまな体験を通して日常生活では学べないことを貪欲に吸収して欲しい。さらに、寝食を共にする中で、友情や先生方との心の交流を深めて欲しい。

修学旅行を安全で楽しく、思い出深いものにするためには、定められたルールや先生方の指示を守ることが必須の条件である。一人の勝手な行動が、旅行全体を台無しにしてしまうかもしれない。常に周りを思いやる気持ちを忘れないで、他者をさせるような行動は厳に慎むことだ。

最後に、早い時期から企画・運営に携わってきた先生方や旅行社の方々へ、また現地でお世話になる皆さん方へ、そして何より君たちを送り出してくれた保護者の皆さんや君たちを支えるすべての皆さんへの、感謝の気持ちを忘れないで欲しい。

この31期生の修学旅行が、心に残る行事になることを切に願っている。

結団式での講話

生徒諸君こんにちは。君らが楽しみにしている修学旅行への出発が、いよいよ明日に迫った。

今回の旅行が安全で楽しい旅行となることを願っている。先生方もそのような旅行となるよう全力で準備に努めてきた。君らはそれに応えて、ルールや指示をきちんと守り、けじめのある団体行動をとって欲しい。そのことが、安全で楽しい旅行につながると確信する。

「旅行のしおり」の私の言葉の中でも触れたが、保護者や先生方をはじめ周りの方すべてに対して感謝の気持ちをもって欲しい。それができれば、けじめのある団体行動が自ずととれるだろう。

まずは明日の朝、家を出発する時間がとても早いが、一人も遅れることの無いようにして欲しい。

心に残る旅行となることを願って、簡単だが結団式の私の言葉としたい。

(平成22年6月22日)

新しい切り口で

登校時、湿度が高く汗が滲んだ。教室は、エアコンのお陰で快適だ。

20年前を思い起こすと、その頃ようやくパソコンが市場に出回り始めたが、まだインターネットは普及していなかった。携帯電話も薄型テレビも極めて珍しく、車はガソリン車だけだった。その後、パソコンは高速化、高性能化、低価格化が進んだ。インターネットが急速に拡大し、世界の人口の半数以上が携帯電話を持ち、大型の薄型テレビも普及した。そして今や3Dテレビが市販されるようになり、ハイブリッドカーや電気自動車が普及し始めた。20年後の現在を一体誰が予測できただろうか。

この20年間、さまざまな画期的な新しい切り口が試行され、情報処理と通信の常識が一変した。言い換えれば、20年後の予測は誰にもできないのである。確実に断言できることは、画期的な新しい切り口を起こした企業や組織、または、環境の変化に画期的な切り口で対応できた企業や組織が生き残るであろうということだ。

今、少なくない分野で、我が国の企業が韓国等の後塵を浴びていることなどは、その一例である。

ビジネスの世界では、「ゆでガエル理論」なるものがよく言われるようだ。

熱いお湯にカエルを入れると、驚いて飛び跳ねる。ところが常温の水に入れ、徐々に熱していくとその水温に慣れてしまう。そして熱湯になったときには、もはや跳躍する力を失い、飛び上がることができずにゆで上がってしまう。私たちはこのゆで上がったカエルを笑うことはできない。私たちも、慣れた環境にどっぷりと浸り変化に気づかず、変化だと察知できた時点では遅すぎて手が打てなくなってしまうことがよくあるからだ。

「そんなことは聞いていない」「言われなくても分かっている」「前例がない」「うちの担当ではない」「そんなことも知らないのか」「適当にやっておけ」「結論だけ言え」「時間が無いから後で」「上司がそう言っているのだから」「そんなことは当たり前だろう」

中桐有道 氏はその著書『「ゆでガエル現象」への警鐘』(工業調査会2008年)の中で、上記のような会話が日常的に飛び交うような組織は、衰退の一途をたどるであろうと延べている。同感だ。

このことは、学校にも当てはまるだろう。

「ゆでガエル現象」を経営の視点で見ると、二つのタイプが考えられる。ひとつは、ワンマン経営のために、組織内の変化に気づかないタイプである。組織にとって不当な意思決定や政策がまかり通るため、組織内革命が起ころうとしていても気づけない。自分にとってはぬるま湯だが、本当は熱湯になっていることに気づけないというケースだ。

もう一つは、外部環境の変化に気づけないタイプだ。組織を環境に合わせて変化させることを求められていることはわかっていても、思い切ったことができない。そのような中、中途半端に業績があがると「やっぱり今のやり方でいいんだ」と自己満足し、前例踏襲に陥る。この自己満足が一番怖いぬるま湯であろう。

多くのリーダーは「我が組織の構成員はぬるま湯に浸っている」「このぬるま湯体質から脱却しなければ…」というように考える。しかしながらよく考えると、自分自身がぬるま湯に浸かっているケースが多いのではないだろうか。部下は結局のところ、トップの仕事のやり方を見習い、トップと同じことをしてしまうものだ。

試練の時期に、嵐が通り過ぎるのをじっと待つ。粘り強く耐えることも、ときには必要だ。しかし、その前に自分自身が「ゆでガエル」になっていないかを、環境の変化に敏感に反応し行動できる人間となっているかを、確認することが求められるのではないか。

(平成22年6月21日)

第7ブロックPTA連絡協議会

昨日(6/19)、午後から天王寺の東映ホテルで保護者・教職員174名が出席して、第7ブロックPTA連絡協議会(19校)の総会と研修会が開かれた。本校からも10名(保護者6名・教職員4名)が出席した。

総会後の研修会では、狭山・富田林・平野の3校から各校のPTA活動の様子が紹介された。その後、外部講師をお招きしての講演があった。今回の講演は、(株)阪急泉南グリーンファーム社長の大島氏によるもので、「これからの若者がこの国の興廃を決める」の副題のもと、力強くお話いただいた。大島氏のところでは、農芸高校の卒業生が大きな戦力になっているらしい。

総会・研修会終了後は18時過ぎから懇親会が催され、他校との交流など楽しいひとときを過ごした。

(平成22年6月20日)

明日は第7地区PTA協議会

昨日は真夏のような陽射しだったが、一転、今日は雨が朝9時前から降り続いている。明日の明け方まで続くようだ。

本日3限目、初任から3年目の教員(国語科)が研究授業を展開した。府教育センター教官・泉 冨三男氏に、雨の中ご足労願いご指導いただいた。終了後、泉氏からは的確、懇切丁寧なご助言を賜り、授業者も私自身も大いに参考となった。この場をお借りして、御礼申し上げたい。

明日は、午後から天王寺で第7地区PTA協議会の総会と研修会が開かれる。昨年は学校紹介の当番に当たり(毎年3校)、本校の役員の皆さんにはいろいろとご苦労を願った。パワーポイントによるスライドを駆使しての本校の発表は好評であった。この当番校の発表は他校の様子等がよくわかり、とても有意義だ。

今回も楽しみにしている。

(平成22年6月18日)

ヒマワリの種まき作業日決定

チューリップを掘りあげた跡地に、ミニのヒマワリを植える予定であることは既報のとおりだ。7月12日(月)に種まきすることが、昨日のPTA役員会で決まった。

順調にいけば種まき後50~55日で咲き始めるそうだから、8月末から9月はじめにかけて見事な姿を見せてくれるだろう。

7月から8月にかけの暑い盛りにおける、水遣りなどの管理の良し悪しが問われることになる。

(平成22年6月17日)

夜中に強い雨

夜中、強い雨音で目が覚めた。かなり降ったようで、大和川は最近になく水かさが増した。予報では、今年の梅雨は雨量が多いと聞く。増水し勢いよく流れるすぐ横の河川敷を、早朝いつものようにジョギングやウォーキングで行き交う人たちが印象的であった。今日明日、雨は降らないようだ。

長く楽しませてくれたサツキの花も、いよいよ終末を迎えている。早咲きの品種が咲き始めてから約1ヵ月だ。土・日に剪定したいが、変わってアジサイが見ごろとなってきた。またキキョウが4~5日前から咲き始め、サルスベリもぼちぼち蕾をつけて来そうだ。

本日は放課後、PTAの役員会と修学旅行団の最終打ち合わせ会が開かれる。

(平成22年6月16日)

美化清掃活動で表彰

昨日、早朝美化清掃ボランティア活動協力者の表彰を校長室で行った。

4名の生徒が20回を達成したことに伴っての表彰だったが、昼休みに関係者の出席の下、その功績を称えた。

昨年は100回の達成者が出たが、昨日表彰された4名についても、70回は達成しそうな勢いだ。他の人も彼らの後に続いて欲しい。

サッカーワールドカップ、日本はカメルーンとの初戦に勝利し、勝ち点3をあげた。ワールドカップにおける、国外での初めての勝ち星だ。

同組のオランダ、デンマークはかなり上のレベルであり、決勝リーグ進出は誰が考えても厳しいが、可能性を求めて全力を尽くして欲しい。

(平成22年6月15日)

アジサイに生気

水涸れで元気の無かった校庭のアジサイが、昨日の雨で生気を取り戻した。

今日の羽曳野地域は昼ごろから雨の予報だ。下校の時間帯には止んで欲しいものだが・・・・・・。

修学旅行(23~25日)への出発が近づいて来た。「旅行のしおり」も出来上がった。16日に放課後には旅行社の方を交えての引率者会議ももち、準備も最後の詰めに入る。いよいよである。

昨日は東北地方で地震があったが、旅行中、天候等にも恵まれることを祈っている。

(平成22年6月14日)

近畿は梅雨入り

予報どおり、近畿は本日梅雨に入った。平年より7日、去年より10日遅いという。早朝から降ったり止んだり、たまに強く降った。16日(木)くらいまで、曇り時々雨の天候が続くようだ。

小雨の中、サツキの花がらとりを短時間行った。サツキも終わりに近づいたが、それでも今週一杯は見ることができそうだ。土・日は剪定にかかることになりそうだ。

サッカーのワールドカップが開幕した。試合の行われるのがで、日本時間20時半ごろから深夜にかけてであり、日本チームの初戦は14日(月)の23時のキックオフである。テレビで見たいが、早寝早起きの私には翌日のことを考えると辛いものがある。どうしたものだろう。

(平成22年6月13日)

もうすぐ梅雨入り

予報では、13日(日)から梅雨に入るようだ。しばらくはぐずついた天候を覚悟しなければならない。雨に係わっては、通勤途上、足元が濡れることが何より悩ましい。昔のように長靴を履けばかなりの部分解消できるのだが、そのように長靴を履かれる方はなかなかいない。

昭和40年代初めまでは舗装していない道路も多く、雨が降るとぬかるんでいた。長靴や高下駄が必需品に近かった。私を含め今は、長靴自体を持っている方がごく稀れではないだろうか。

昨日も書いたが、何でも「いやだいやだ」と思っていると、余計に鬱陶しさが増す。「雨を友とする」くらいの余裕を持ちたいものである。

(平成22年6月11日)

辛抱する

梅雨に入ってもおかしくない時期だが、昨日今日と清々しい天気が続いている。

高校時代、自転車で通学した。当然、雨の日は傘を差しての登下校となった。大した距離でなくとも、どうしても足元が濡れ鬱陶しかった。若かったゆえ、雨を楽しむといった心境には程遠かった。これまた当然である。

通学での雨は苦手だったが、私はランニングレースでの雨は得意であった。現在のようにオールウェザーの走路であれば、あまり滑ったりしないのだが、土のトラックではすぐにぬかるみと化し、まともには走れない。それゆえに精神的な面での強弱が、タイムに如実に表れた。「雨で田んぼのようになった所を走るのはいやだ」と思ってしまうのと、「条件はみんないっしょ、滑って走りにくいけれど粘り抜こう」とでは、お分かりだと思うが雲泥の差がつくのだ。

風の中や登り坂を走る場合も同様のことが言える。駅伝などで海岸べりや登りの多いコースを走ることも少なからずあったが、いやだいやだと思うと、もろに影響を受け前に進まない。「条件はいっしょ」と思う心で、うまく乗り切れたりするものだ。悪条件であればあるほど、「しめた」と思ったものだ。

「心頭滅却すれば、火もまた涼し」と言うが、気合一つで悪条件を克服できることを何度も経験して来た。

もちろんこれらは、ふだんの練習の中でくり返し経験を積むことによって会得できることで、一朝一夕に身につくものではない。これまでいかに過酷な経験をこなしてきたかが問われるのだと思う。

「辛抱する」「辛抱しなさい」という言葉が、使われることが少なくなったように思うのは私だけだろうか。「少子化」や「核家族化」の進展する中で、大人が意識してその打破に努めなければ、「辛抱できない」子どもたちがますます増えていくだろう。

そのためにも、我々自身が自らを振り返り「辛抱する心」を取り戻し、次代を担う子どもたちに範を示すことが求められる。

(平成22年6月10日)

本日から3者懇談会

本日から3日間、午後に生徒・保護者・学級担任による個人懇談会をもつ。今回は、成績等のみならず、進路に係わってのことが懇談のテーマとなる。今回の懇談で進路の方向をきちんと定めなければならない。先送りは許されない。

進学については楽観はできないが、高望みしなければどこかの大学・短大・専修学校等へ入学できる。

学校紹介の就職については、昨年同様に厳しい状況がある。求人数は望むほど増えないだろう。そういった中で、他校生と競い合うことになる。早く目標を定めて、遅れを取らぬように準備していくことが求められる。

実り多い懇談会になることを望む。

(平成22年6月9日)

創立記念日

本日は、本校の創立記念日である。昭和52年のこの日、第1期の校舎建設請負契約が締結された日だ。同年3月、府議会において大阪府立第118高等学校(仮称)設立のための建設予算が議決され、大阪府教育委員会事務局高等学校設立準備室において開講準備事務が開始されたのだ。

翌年、昭和53年4月1日、第1期生564名(12学級)が入学した。昭和54年2月に第2期工事が竣工、同年6月にプールが竣工、そして同年9月に体育館が竣工した。

地域住民の熱い期待のもと創立なった本校だが、再編統合の対象となり来年3月をもって閉校となる。返す返すも残念なことである。先人の努力を振り返るとき、また卒業生一万一千有余名の気持ちを思い巡らすとき断腸の思いだ。

(平成22年6月8日)

修学旅行に係る映画鑑賞

早朝からどんよりと曇り、今にも降りだしそうな様相だった。案の定、正午前から雨になったが、ほんの30分程度で止んだ。気温は25度くらいまでしか上がらなかったが、湿度が高く蒸し暑く感じた。

本日13時から羽曳野市民会館において、修学旅行中に訪れることになっている「旭山動物園」に関する映画を、事前学習の一環として全員で鑑賞した。

旅行への出発まで、あと2週間余りとなった。寝冷えなどしやすい時期だが、体調を整えて出発に備えて欲しい。

(平成22年6月7日)

日本陸上競技選手権大会

4日(金)から6日(日)にかけて、丸亀市(香川)で日本陸上競技選手権大会が開かれた。土・日、テレビで観戦した。

文字どおり、走・跳・投各種目の、その年の日本一を競う大会であり、今年はアジア大会の代表選考を兼ね、例年にも増して熱のこもったレースが繰り広げられた。以前は、東京の国立競技場で開催されるのが常であったが、最近は地方でも開催されることがある。

男子ハンマー投の室伏選手による16連覇や男子槍投げの村上選手の11連覇など、世界レベルの選手が圧倒的な強さを見せつけた種目もあったが、若い力の台頭も目立った。また世界レベルから見ると、女子の短距離はかなり離されていたのだが、ここへ来て2名の若い逸材が台頭し、あと少しで世界の強豪と競えるところまで来ている。今後に期待したい。

何と言っても、「走」はすべてのスポーツの根幹を成す。そういった意味で、現在走種目に絶対的な(世界に通用する)スターが居ないのは寂しい。走種目において、かつての瀬古選手のようなスーパーヒーローの出現を待ち望むのは、私だけではないだろう。

(平成22年6月6日)

府庁周辺路上での喫煙

大阪府では、平成23年4月から府関係施設における「全面禁煙」をめざしていると聞く。ご存知のとおりこれに先駆け学校の敷地内は、平成20年度から全面禁煙となっている。

最近、「府庁の周辺の路上で職員が喫煙しているのはみっともない光景だ」との近隣住民や通行者からの苦情が相次いだようだ。当然の指摘であろう。勤務時間中に職場を離れることが許されないことは言うまでもないし、昼休みや休憩時間であっても府民に対しての迷惑行為となる。府庁では全職員に、知事と総務部長名で「周辺路上での喫煙をやめよう」のメールを送ったそうだ。学校にも、6/2付けで同主旨の教育長通知が届いた。

本校のみならず、「青少年の喫煙問題」は、我が国における喫緊の課題のひとつである。課題解決のために、公務員には率先することが求められるのではないだろうか。とりわけ、教育公務員には強い自覚が求められることは論を俟たない。

(平成22年6月4日)

保護者懇談会

9日から3日間、保護者懇談会を開く。

本日放課後、学級担任と教科担当者との連絡協議会をもち、個々の生徒の状況について意見交換をした。全員が課題を共有して、一丸となって課題克服のために取り組むことが求められるが、本日の連絡協議会は有意義であった。

ご家庭と学校が課題を共有する中で、生徒たちの自己実現、進路実現が図れるよう支援していかねばならない。保護者のみなさまには、ご多用の中ではあるが懇談会にぜひとも出席願いたい。なお、先日ご案内のとおり、この期間は特別授業公開も行っている。併せてご参観いただきたい。

(平成22年6月3日)

球根掘り上げ作業実施

本日午後2時半ごろからPTA緑化園芸活動の一環として、チューリップの球根堀り上げ作業を総勢10名(保護者5名)で実施した。和気藹々の雰囲気の中、校務員の先導で約2時間の作業を行った。中には小ぶりの球根も少しあったが、大半は来春十分に開花してくれそうな球根に育っていた。これからしばらく乾燥させて、さらに選別した後、係わっていただいた方々や近辺の中学校などにお配りしたいと思っている。

本校の最終年度のスタートを彩ってくれたチューリップの分球が、来春あちらこちらの庭を飾ってくれると思うとうれしくなる。なお、チューリップを掘り上げた跡地には矮性のヒマワリを植える予定だ。さらにその後には、スイセンを植えることになっている。最後の卒業式を、大量のスイセンで飾りたい。

|

|

(平成22年6月2日)

今日から6月

今日から6月。

1学期も後半に入った。体育の授業でも、今日から水泳が始まった。

6月に咲く花は数多い。その中でも代表格はアジサイと花ショウブだろうか。

先日も本欄で触れたが、通用門の右側のアジサイが色づいてきた。園芸店などで一般に売られている玉状に咲いているものは西洋アジサイと呼ばれ、日本古来のガクアジサイの園芸品種である。以前、裏庭にアジサイをたくさん植えていた。私はガクアジサイの方を好む。アジサイは挿し木が容易なので、増やして鉢植えにして友人に配ったものだ。今は、ガクアジサイ2株だけになった。そのうちの一株は、「墨田の花火」という品種だ。花火のように星型の花が飛び出している。最近人気があるようで、園芸店でよく見かける。ご存知の方も多いだろう。

アジサイの名前は、「あづさい」が変化したものらしい。「あづ」は「あつ」(集)、「さい」は「さあい」(真藍)で、青い花が集まって咲くさまを表しているという。漢字で「紫陽花」とも書くが、本来の「紫陽花」とは、唐の詩人・白居易が命名した別の紫の花(ライラックとも言われるが定かでない)のことらしい。平安時代の学者、源順(みなもとのしたごう)が今のアジサイにこの漢字をあてたため、 誤用が広まったという。中国では「八仙花」、または「綉球花」と呼ばれる。

奈良では矢田寺(正式名・金剛山寺 こんごうせんじ)や長谷寺(桜井市初瀬)のアジサイが有名だ。矢田寺は大和郡山市の矢田丘陵の中腹にあり、本堂前に8000株、60種類あじさいが植えられており、それは見事である。長谷寺は桜や牡丹で有名だが、約8000株のアジサイも美しい。登廊や本堂はカラフルに染まり初夏の風情が満喫できる。私はどちらも、花どきに何度も訪れている。

梅雨どきの鬱陶しい時期を長く彩ってくれるアジサイは、味わいのある花だ。

夏もなほ 心はつきぬ あぢさゐの よひらの露に 月もすみけり 藤原俊成

あぢさゐの 下葉にすだく蛍をば 四ひらの数の添ふかとぞ見る 藤原定家

(平成22年6月1日)

好天が続く

29日(土)から好天が続いている。週間予報でも、しばらくいい天気が続くようだ。5月は連休の後、天候不順とも言えるような日が多かった。明日から6月に入るが、梅雨入りがいつごろになるのか気になるところだ。

本校では、ずっと2年生で修学旅行を実施してきたが、最終となる31期生(現3年生)は3年での実施で、近畿地方が梅雨の真っ最中となるであろう6月23日から北海道へ出かける(2泊3日)。私も同行することになっている。

今担任団を中心に細部の準備に勤しんでいるが、北海道には、本州以南のような梅雨が無いと聞く。旅行期間中、天候にも恵まれ、生徒たちにとって心に残る旅行となるように願っている。

(平成22年5月31日)

6/2にチューリップの球根掘り上げ作業を

6月2日(水)の午後、PTAの緑化活動の一環として、チューリップの球根掘り上げ作業を行うことになっている。

春先、最終年度を賑々しく彩ってくれた約5千の球根をみんなで掘り上げ、乾燥保存した後、秋に植え付けるわけだ。本校の場合は、乾燥させたものを近くの中学校や植え付け・掘り上げに携わった方、及びその他の本校関係者に謹呈しようと計画している。

情報に寄れば、直径3センチ未満の小ぶりの球根は極端に開花率が低いらしい。10日程前、試しに一部を掘り上げてみたところ、半分は3センチ未満だった。その後、どれくらい成長したか楽しみだ。

来春、これらの球根があちこちの庭を彩ってくれると思うと、それだけでうれしくなって来る。

(平成22年5月30日)

エンジン全開に5時間

今日の土曜日は、10名の進学希望生徒が校内で模擬テストを受けている。全力で臨んで欲しい。担当の3名の教員には感謝申し上げる。

朝、4時45分ごろに起床する。どちらかと言うと、早起きの部類に入るだろう。

起床後、この時期もう明るいので庭に出て15分くらいを過ごす。今ならサツキの花がらを摘み取ったり、少しばかり置いている鉢物に水を遣ったり。とても気持ちが和む。ときには、庭木に害虫を見つけ、応急処置することもある。

朝風呂に入った後、朝食をとりながら新聞を隅々まで読む。その後身づくろいをして、再び庭で10分くらい。6時35分に家を出て、最寄り駅まで1キロ半を17~18分かけて歩く。途中、大和川に架かる橋を渡る。車のほとんど通らない道なので、安全に落ち着いて歩ける。最寄り駅からJR大和路線、近鉄道明寺線、近鉄長野線と電車を2回乗り継ぎ、本校近くの駅へ。そこから約15分を歩く。JR大和路線は往きも帰りも座ることができる。

4月半ばから万歩計をつけているが、家から学校まで約4千歩。通常、通勤で往復8千歩(5キロ半)を歩く。

通勤車中、新聞や本を読んでいる人が少なくないが、私はボーと何もせず車窓を眺めながら過ごすのが好きだ。乗客を観察すると朝から約3割の方が居眠りしているが、残業などでお疲れなのかと心配してしまう。人間はエンジン全開になるまでに5時間を要すると、若い頃学んだ。39年前の昭和46年11月、大学選抜能登半島一蹴駅伝(朝8時スタート)の一区を走ったことがある。体を目覚めさせるために3時に起き、寒い中、朝食前に散歩した。

朝から居眠りしている方は、午前中は仕事にならないのではと思ってしまう。要らぬお世話と叱られそうだが。

朝早いせいで、夜は9時を回ると眠くなる。何もなければ、9時半ごろには床に就くことにしている。「昔の人は太陽と共に・・・・・・」と言われるが、このように、私は日々健康的な生活を送ることができている。

周りに感謝したい。

(平成22年5月29日)

挨拶は好感と敬意の意思表明

「挨拶の飛び交う 秩序ある元気な学校」の実現が本校の目標である。

赴任以来、朝通用門に立ち生徒諸君に「おはよう」と挨拶を投げかけて来た。返ってくる数が増えていることは、うれしいことだ。本校生以外にも、通られる方どなたにも挨拶させていただく。「返ってくることを期待してはならない」と言われるが、修行が足りない私は返ってくることを期待してしまう。聖人君子には程遠いものがある。

挨拶が返ってくると、とても清々しい気持ちになる。

「挨拶」は人間社会において、関係を円滑にする上で必要な手続きと見なされる。そのため、挨拶をしなければ、それはそのまま他者との摩擦に発展しかねない。

「胸襟(きょうきん)を開く」という言葉があるが、そのとっかかりはまずは挨拶の実行だ。挨拶は知り合い同士では好感と敬意の意思表明であり、無表情または無感情な挨拶や、挨拶さえもしないという態度は、相手に「この人は私を嫌っている」「この人は怒っている」などと往々にして受け取られる。初めて顔を合わせる人間に挨拶をしない場合は、相手から「この人は私と関わりを持つ事を望んでいない」「無礼な人間だ」などと思われ、相手の気分を害することにもつながる。ときには、「挨拶ぐらいしろ」と憤怒をぶつけられる事もあるだろう。

挨拶をすることは社会的にも強く勧められており、一般に人は「挨拶をするのが当たり前」という環境で育つ。挨拶をしない自由も一応は存在するだろうが、そのような自由を声高に主張する運動の存在は耳にしたことがない。また挨拶の是非が、公の討論の対象となる事もない。それほど挨拶は、普遍的に受け入れられている慣習である。どちらにしても、挨拶を一切しない生き方は他者からの好感が得られないことは自明の理である。

最後の卒業式まであと9ヵ月となったが、「挨拶の飛び交う 秩序ある元気な学校」の実現に一歩でも近づけるよう努める。

(平成22年5月28日)

授業に集中を

気温の低い日が続いている。4月初旬の気温だ。雨の日も多い。

昨日から平常授業が展開されている。昨年までは6月初めに体育大会が開かれ、この時期その準備等で慌ただしかったが、今年度は「スポーツ大会」として既に終えている。7月5日からの期末テストまでの間、授業に集中できる時期だ。

一時間、一時間を大切にして、成果をあげて欲しい。

(平成22年5月27日)

どこでもサツキの花が

昨日、校務員に草刈りしてもらった事務室や保健室前の庭が、とても美しくなった。天気のよい日、生徒諸君には、昼休み昼食場所として利用して欲しい。

通用門の右脇に植わっているアジサイが、的確な剪定によってたくさんの花をつけている。これから色づいてくるが、梅雨どき長く楽しませてくれるだろう。

5月の連休に、宇治の「三室戸寺(みむろとじ)」(昨年度のPTA社会見学会で訪ねた「源氏ミュージアム」のすぐ近く)を初めて訪ねた。ヒラドツツジを見に行ったのだが、その際、アジサイもたくさん植わっていることを知った。近畿随一と言われるヒラドツツジも圧巻だったが、アジサイの花どきに再訪したいとも思った。

今どこでも、サツキの花が見ごろとなってきた。サツキのない庭はないのではと思うくらいポピュラーであり、どちらの庭にも植わっている。

サツキも品種によって微妙に開花時期が異なるので、何種類も植えていると長期間楽しめる。若い頃(20代後半から30代半ば)、サツキの鉢物(その中には盆栽と言える物も幾つかあった)を育成していたが、それらの多くを庭に地植えした。よって多様な品種であり、5月半ばから6月10日くらいまで長く楽しめる。

慈光院(大和郡山)や詩仙堂の大刈り込みをイメージして作っているが(程遠いが)、これらが今一番の見ごろとなり、ご近所のみなさんにも喜んでもらっている。

(平成22年5月26日)

中間考査終了

昨日は、予報より早く昼前に雨があがったが、午後からもすっきりしない天候だった。風がかなり強く、樹木の小枝が折れたりした。私の場合は下校の際、最寄り駅から自宅までの間、時折り傘を要した。

本日、中間考査が終わった。全力を尽くした生徒ほど、やれやれという思いが強いだろう。考査終了後すぐに、校務員が草刈機を使用しての雑草刈りをしてくれた。心地よい音が14時過ぎまで響いた。

午後から、大阪ライフサポート協会から派遣された方を講師としてお招きし、生徒・職員対象に救急法(蘇生法)講習会を開いた。参加者は熱心に取り組んだ。いざというときに生かして欲しい。

同じく午後、羽曳野・藤井寺地区中学校・高校生徒指導連絡協議会が本校を会場に開かれた。中学校9校、高校12校の生徒指導部長と羽曳野警察署、藤井寺市教委、羽曳野市教委、子ども家庭センター、少年サポートセンターの職員、30名近くが出席した。

この連絡協議会の趣旨は、中学校、高校の生徒指導の中心を担っている教員と各機関とが情報を共有し、生起する事象にタイムリーで的確な対応をしていくということにある。本日の会合も実り多いものになった。

羽曳野・藤井寺地区中学校・高校生徒指導連絡協議会

会場校 校長挨拶

こんにちは。お忙しい中のご出席、ご苦労様です。羽曳野警察署をはじめ学校外の機関からもご出席いただいております。日ごろさまざまな面でご支援賜っておりますことに対し、深謝申し上げます。ありがとうございます。

また生徒指導主事のみなさんには、各学校で中心となって生徒指導にご尽力いただきありがとうございます。御礼を申し上げます。

さて、各学校に対して府民からのニーズがいろいろとあります。言い換えれば、各学校には地域の皆さんから求められている使命が必ずあると思います。この使命は、当然のことながらそれぞれの学校によって違います。高校を例に挙げますと、進学校には進学校としての、本校のような学校には、本校としての使命が与えられていると考えます。

本校には、小学校や中学校にきちんと出席できていなかったり、出席しても指導にしっかりと乗ることができなかった生徒が少なからず入学しています。そういった生徒は、家庭において当然なされていなければならない躾教育なども、不十分であったのではないかと推察します。

私は本校の使命は、家庭との連絡がとりにくいなどの困難な状況がありますが、それらを乗り越え家庭や地域との連携を強化しつつ基本的な生活習慣を向上させ、やさしさや温かみを基盤にしてだめなことはだめと言い切るあきらめない粘り強い指導を続ける。そういった営みの中で、規範意識を高めることがまず求められていると思います。

基本的な生活習慣を向上させ、規範意識を高める中で、基礎基本を身につけさせ社会に送り出すという使命が求められていると考えます。

本校は、今年度末で閉校となります。三年生のみの在籍で、生徒数は現在144名と少なくなりました。ですが、服装・頭髪・授業規律・遅刻など生徒指導上の課題は依然として少なくありません。

喫煙についても、府教委幹部から以前「府立高校中ワーストワン」という指摘を受けました。そのようなひどい状況だったのです。しかしながら、生徒指導部長を中心に禁煙教育・禁煙指導を徹底して進める中、ここへ来て大きく改善されて来ました。私の実感では、校内でのタバコの吸殻は平成20年度を10とすると、現在は2か1まで減ったと認識しています。

懲戒を受けた生徒の数も、在籍数などを加味した数字で、昨年度は前年度比約6割減りました。さまざまな面で落ち着いた雰囲気が醸成できつつあると喜んでいます。

今後も閉校に向け少しでもいい形にもっていきたいと考えています。ご助言の程、よろしくお願いいたします。

最後に、本日の会合が実り多いものになりますことを祈念し、簡単ではありますが挨拶といたします。

(平成22年5月25日)

降り続く雨

昨日は一日雨だった。今現在(9:30)も降り続いている。

生徒たちの登校時、小降りだったが、八時半を回った頃から雨脚が強まった。ぎりぎりに滑り込んだ生徒たちは、かなり濡れていた。

予報では15時過ぎまで残るようだ。本日は、中間テスト4日目。生徒たちは、帰りも雨の中となる。気の毒だ。

21日(金)の夜、本校教職員親睦会の歓送迎会が開かれた。転出された方と久しぶりにお会いできたが、みなさん新しい職場で元気にご活躍の由、安心した。ますますのご活躍とご発展を祈念する。

(平成22年5月24日)

保護者対象進路説明会を開催

本日午前、保護者対象進路説明会を開催した。

以下、開会に際しての、私の挨拶である。

保護者対象進路説明会

みなさん、こんにちは。

本日は早朝からご苦労様です。新年度がスタートしまして2ヶ月近くが経過しました。依然として課題は多いのですが、お陰さまで順調に教育活動が展開できています。ご協力ありがとうございます。4月には、昨秋植えた5千球のチューリップが最終年度のスタートを彩ってくれました。

初めに少し愚痴をこぼさせていただきます。

本日ご出席いただいている方には、本当にありがたく思っているのですが、学校の思いを共有していただくという意味でお聞き願いたいと思います。

と申しますのは、本日のご案内については、4月末にメール便で全ご家庭にお届けしました。回答数が極端に少なかったので、2度目の案内も配布しました。ですが、出席回答があったのは、3割にも満たない状態でした。

不況の影響で厳しい状況の中、学校としましてはご家庭と連携を強化し、何とか生徒の進路実現を図ろうと早くから準備にかかっています。そのような中、3割にも満たない出欠回答というのは、大変残念に思っています。

そうだからといって、学校としては手を抜くことなく全力を尽くしたいと思いますが、つい愚痴がこぼれてしまうということをご理解いただきたいと思います。

今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

さて、お手元に昨年度の学校評価のプリントがあるかと思いますが、ご覧ください。昨年度の教育目標は概ね達成できました。中には目標数値を大きく上回ったものもあります。さまざまな面で、いい方向に向かっていることを感じます。

本校に求められる使命は、基本的な生活習慣を確立させ、規範意識を高める中で基礎基本をきちんと押さえることであると思います。平成20年4月に着任して以来、そのことを常に念頭に学校経営を進めています。教職員には、教育活動全般を通してやさしさや温かみを基盤に、粘り強い指導を心がけるようくり返し話しをしています。

今申し上げました基本的な生活習慣の確立や規範意識の向上については、いずれも家庭の協力なしでは達成できません。あと1年で閉校になりますが、より望ましい形で閉校できますよう最後の最後まで全力を尽くしたいと思います。ご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

この後、進路指導の詳細につきまして、各担当からお話させていただきます。また最後には、就学両校について学年主任からお話いたします。

本日の説明会が実り多いものになりますことを願って、簡単ではありますが、開会のご挨拶とさせていただきます。

(平成22年5月22日)

根付いたボランティア活動

私が本校に赴任した平成20年度からスタートした早朝美化清掃ボランティア活動だが、しっかりと根付いた。

昨年度、3年生が主体で2年生のむ協力が一人だけだったので、最終年度どうなるものかと少し心配したが、昨年度よりも多くの人数で展開できている。

「もっときれいにしたいから」と、中間考査中も活動している生徒もいる。うれしいことだ。今年度は、通用門側の通学路の清掃も生徒有志が手伝ってくれている。

こういった地道な活動を核にさらに活性化を図り、いい流れを確かなものにしたい。

(平成22年5月21日)

雨もあがり

夜半強く降った雨も、6時ごろには止んだ。校庭の緑が雨に濡れ、一段と美しさを増した。湿度が高く、どちらかというと早足の私は、登校時かなり汗をかいた。

3年生のみと生徒数が減り、朝も以前より寂しい状況がある。そのような中、峰塚中学校や懐風館高校の生徒たちも少なからず通用門前を通るが、元気のよい挨拶を返してくれる。犬の散歩などで通られる地域の方々とも挨拶を交わす。緑を眺めながら、心の和む時間帯である。

1日目のテストで集中力を欠いた生徒については、早速指導が為された。今日は全力で臨んでくれるものと期待する。

(平成22年5月20日)

本日から中間考査

本日から中間考査が始まった。

ほとんどの生徒が真剣に取り組んでいたのだが、10分以上も遅刻して来た生徒が複数居た。また報告に寄れば、白紙に近い答案があったように聞く。明日以降は、そのようなことの絶対にないようにして欲しい。全員が全力で取り組むことを願っている。

ご家庭でも、テスト開始に遅れることのないよういつもよりも早めに送り出していただきたい。

5/22(土)に保護者対象の進路説明会を開く。4月末に案内をメール便でお送りしたが、出欠の回答状況が極端に思わしくない。そのような中、先日2度目の案内を、生徒を通してお届けした。であるが、依然として回答率が低く3割にも満たない状況である。未回答のご家庭は、至急回答願いたい。

進路説明会の目的は、進学・就職に拘わらず保護者と情報を共有するところにある。学校としては、例えば学校紹介による就職についても不況の爪あとが残る厳しい状況の中、生徒の進路実現に向け何とかしたいと当然のことではあるが全力で努めている。

保護者にはそのあたりお察しいただき、なお一層のご協力を賜りますようお願いする。

また近々、四月当初から実施してきた定期健康診断の結果、所見があり主治医に診てもらう必要のある生徒に対して、結果と診断依頼書を持ち帰らせることになっている。

お読みいただき、至急対応願いたい。

(平成22年5月19日)

明日から中間テスト

明日から中間テストが始まる(~25日)。今日の授業は午前中のみ。

進学にしろ、就職にしろ、志望先を受験できるかどうかに係わって、1学期の成績はこれまでの成績などと共に、大きなウェイトを占める。そのことをしっかりと認識して、全力でテストに臨んで欲しい。

(平成22年5月18日)

校庭の管理

体育館前のヒラドツツジの花が終わった後、先週末、校務員が速やかに的確に、美しく剪定した。通用門から出入りするときに、門の両脇のケヤキと共にまず目の止まるところなので、整然と選定されてとても気持ちがよい。

生徒たちも気がついてくれるとよいのだが・・・・・・。

これから10月はじめまで、雑草がどんどん伸びる。広い校庭を二人の校務員が管理する。雑草の処理だけでも大変な労力を要する。そのような中、事務長の指示の下、労を惜しまず的確に対応してくれている。

ありがたいことである。

(平成22年5月17日)

好天の土・日

清々しい好天が続いている。

今回の土・日は特に行事も無く、また出かける会合も無く、家でゆっくりできた。家に居るときは、ほとんどの時間庭に出ている。狭い庭でも、やらなければならないことが限り無くある。今回は天候に恵まれ、作業ははかどった。

季節が移行してからの低温によりサツキの開花状況が若干遅れ気味だが、このところの気温の上昇で少しは取り戻しつつある。若いときに盆栽培養に熱心に取り組んだが、取っ掛かりはサツキ盆栽であった。当時鉢植えで可愛がっていたものを、庭へ地植えにした。であるので、わが庭のサツキは赤一色ではなく、いろいろの品種が植わっている。

四年程前に主庭を改造したとき、サツキの刈り込み物を中心としたものにした。これから六月の第一週くらいまでが見ごろである。

(平成22年5月16日)

若葉寒

低温が続いている。この時期の寒さを「若葉寒(わかばざむ)」というらしい。寒がりの人は、薄いコートが欲しいくらいだろう。こう気温の上下が大きいと、男性はまだしも、女性は着る物に気を使うと思う。しまいかけた衣類を、あわてて元へということも少なくないだろう。

来週19日(水)から中間テストが始まる。生徒諸君には、この土・日は準備にあてて欲しい。努力すれば、結果は自ずとついて来るだろう。

(平成22年5月14日)

禁煙教育に係る特別授業

本日午後から、体育館で禁煙教育に係わっての特別授業を実施した。

医学博士で、京都府立医科大学京都府立医科大学大学院医学研究科の講師を務めておられる繁田正子先生ら8名をお招きし、パワーポイントを使ってのタバコの害についての講話や各ブースに分かれての参加体験型学習を展開した。一方通行の講話ではなく、創意工夫あるお話であった。また参加体験型学習には、より興味関心をもって取り組んでいる様子が窺えた。

生徒の喫煙については、本校だけではなくどこでも大きな課題である。さまざまな取り組みの中で、改善に向け前進しつつあることを実感する。本日の特別授業が、その流れを確かなものにしてくれることだろう。

ご協力いただいた繁田正子先生以下8名の皆様には、心から御礼申し上げたい。

|

|

(平成22年5月13日)

面談を生かす

本日は、9名の教職員と個人面談を実施した(一人当たり20~30分)。面談を通して感じることは、本校にはまだまださまざまな課題があるが生徒が随分と落ち着きを見せ、学校全体がいい流れの中、教育活動が展開できているということだ。うれしい限りだ。

さらに上をめざすためには、全教職員が課題を共有する中、それぞれの持ち場、持ち場で責任を果たすことが求められる。加えて、学校も組織体であることを念頭に、組織としての対応が必要であることを忘れてはならないということである。

飽くこと無く 可能性を求めて、「やさしさや温かみを基盤に、あきらめない粘り強い指導」が求められる。そのことに尽きる。

明日からも、教職員との面談が続く。

(平成22年5月12日)

明日から目標設定面談

早いもので、もう19日から中間考査が始まる。

小・中・高を問わず、大阪府の公立学校では、平成16年度から評価育成システムが実施されている。

このシステムの一連の流れだが、各校長が年度初めに示した学校目標をもとに、①各教職員が自らのその年度の目標を設定する。②その目標が適切であるかどうかを校長との面談で確認する。③その目標の達成に向け、各自が業務を遂行する。④校長・教頭及び事務長は、その状況を点検すると共に適宜、指導助言する。⑤学期途中には、教職員は年度途中での達成状況を校長に報告する。

⑥年度末、教職員は最終的な達成状況を校長に報告する。⑦それを一次評価者として、教頭もしくは事務長が評価する。最終評価は校長が実施する。⑧評価については、開示面談をし、不服のある場合は、不服申し立てが規定に従ってできる。

評価は、次年度の処遇(期末勤勉手当等)に反映される。校長も同様に、教育長からの評価がある。

これが、大阪府教育委員会の評価育成システムである。

本校では、目標設定面談が明日から始まる。目標設定面談は、一人ひとりの教職員と話ができる貴重な時間である。有意義なものにしなければならない。

これが終了すると、授業観察(教室に入り、授業を観る)もスタートする。

(平成22年5月11日)

一木一草を大事に

長く楽しませてくれたアメリカハナミズキの花は終わってしまった。ヒラドツツジも終わりかけてきた。アメリカハナミズキは放任しても大きく乱れることは無い。広い校庭では自然樹形を楽しめばよい。ツツジ類は樹形を整えるためにも、次年度しっかり咲かせるためにも、剪定の必要がある。お礼肥えやグンバイムシなどの害虫対策としての消毒も求められる。

本校閉校後のこと(平成23年4月以降、何に転用するのかなど)は未だ知らされていないが、どのようになるにしろ「後は野となれ山となれ」ではなく、建物にしろ、敷地内の樹木にしろ、最後の最後まで管理の点で手抜きせずに最上の姿で引継ぎしなければならないことは当然のことである。

一木一草を大事にしたい。

(平成22年5月10日)

PTA総会・第一回学校協議会を開催

昨日とは一転、風薫る清々しい天候となった。午前中にPTA総会を、午後から今年度第一回の学校協議会を開催した。

以下、それぞれの開会に際しての、私の挨拶である。

PTA総会

みなさん、こんにちは。

本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。

昨日は久しぶりの雨となりましたが、本日は一転、文字どおり風薫る上天気となりました。

本日は総会ということで後ほど役員の改選がありますが、平成21年度の役員の皆様には、本当にご苦労様でした。厚くお礼申し上げます。また、今年度役員を引き受けていただく皆様には、今後いろいろとお世話をおかけしますが、何とぞよろしくお願いいたします。

さて、新年度が始まり1ヵ月が経過しました。お陰様で、日々の教育活動は順調に展開できています。

昨年度の教育目標は概ね達成できました。後ほど、首席から報告がありますが、中には目標数値を大きく上回ったものもあります。さまざまな面で、いい方向に向かっていることを感じます。

本校に求められる使命は、基本的な生活習慣を確立させ、規範意識を高める中で基礎基本をきちんと押さえることであると思います。平成20年4月に着任して以来、そのことを常に念頭に学校経営を進めています。教職員には、教育活動全般を通してやさしさや温かみを基盤に、粘り強い指導を心がけるようくり返し話しをしています。

基本的な生活習慣の確立や規範意識の向上については、いずれも家庭や地域のご協力なしでは達成できません。あと1年で閉校になりますが、より望ましい形で閉校できますよう最後の最後まで全力を尽くしたいと思います。ご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

この後、議事に入りますが、よろしく審議の程お願いいたします。

はなはだ簡単ではありますが、これにて開会のご挨拶とさせていただきます。

第一回学校協議会

みなさん、こんにちは。本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。委員の皆様には、日ごろから本校の教育活動の推進にご支援を賜りありがとうございます。また、今年度の委員をお引き受けいただき深謝申し上げます。

さて、新年度が始まり一ヶ月余りが経過したわけですが、お陰様で、日々の教育活動は順調に進んでいます。本日は午前中にPTA総会を開催し、無事終了しました。

ご存知のとおり、あと1年となったわけですが、より望ましい形で平成23年の春を迎えられるよう全力を尽くして学校経営に当っています。最近の生徒の状況ですが、随分落ち着いてきたと感じています。

昨年度の教育目標五つも、お陰さまで概ね達成できました。

本校に求められる使命は、基本的な生活習慣を確立させ、規範意識を高める中で基礎基本を押さえることだと認識しています。一昨年4月に着任して以来、そのことを念頭に学校経営を進めています。教職員には、引き続き教育活動全般を通してやさしさや温かみを基盤に、粘り強い指導を心がけるようくり返し話しています。

基本的な生活習慣の確立や規範意識の向上については、いずれも家庭や地域のご協力なしでは達成できません。幸い、委員の皆様をはじめ、保護者や同窓会、そして地域の皆様方のお陰で、よい方向に進んでいると実感します。感謝申し上げます。

今年度の重点目標についてですが、別紙のとおりです。「挨拶の飛び交う 秩序ある元気な学校」の実現めざして、これまでの五つに加え、「禁煙教育・禁煙指導の充実を図り成果をあげる」を重点目標に掲げました。教職員が一丸となって指導を展開する中で、成果をあげたいと思います。

委員皆様には、これまでもさまざまなご提言を賜り、それを学校運営に生かしてきました。今後も忌憚のない厳しいご意見をいただけることが、望ましい形での閉校に向け大事であると思います。

よろしくお願いしまして、簡単ではありますが、開会の挨拶とさせていただきます。

(平成22年5月8日)

植物には恵みの雨

雨が早朝からしとしとと、16時過ぎまで降り続いた。午後からスポーツ大会が開かれたが、あいにくの天候となった。やむを得ず体育館での実施となり、青空の下、思い切り伸び伸びとはできなかったが、生徒たちは若さを前面に出して取り組んだ。

晴天が長く続いたので、樹木や草花は雨を心待ちにしていたと思う。今日の雨は、植物から見ると恵みの雨となった。校庭のケヤキもサクラもクスノキも、今咲いているツツジ類もアメリカハナミズキも、咲き終わったチューリップたち、そしてこれから咲いてくるアジサイなどすべての新緑が生き生きと輝いて見えた。

先日、生徒会の役員選挙が行われたが、スポーツ大会に先立って開いた全校集会で、その認証式を行った。役員に選出された生徒諸君にはご苦労さんだが、みんなのために汗をかいて欲しい。みんなも役員への協力を惜しまないで欲しい。

明日は、午前中PTA総会が開かれる。一人でも多くの方に出席していただきたい。午後からは、今年度一回目の学校協議会を開く。

天気は今夜から回復し、明日は一日晴れマークの予報だ。

(平成22年5月7日)

事故等の報告無し

連休が終わった。

新聞報道などによれば、連休中も火事や交通事故などで何人もの方が亡くなったりした。現時点(5/6・11時)で、本校生に係わる大きな事故等の報告は無いので、ひとまずほっとしている。

連休中、好天が続いたが、本日から下り坂で明日は雨模様である。明日は午後からスポーツ大会が予定されているが、あいにくの天気になりそうだ(雨天の場合、体育館で実施)。

青空の下、伸び伸びと活動させてやりたいのだが天気だけは・・・・・・。

運動場にしろ、体育館にしろ、若さを大いに弾けさせ、いい汗をかいて欲しい。

(平成22年5月6日)

立夏

今日5日は、こどもの日。「立夏」でもあり、暦の上では夏(立秋の前日まで)である。

連休中、好天が続いている。昨日は、各地で最高気温が30度を超える「真夏日」となった。今春は低温や長雨といった天候不順が続いたが、ここへ来てこの季節らしい陽気となった。風薫るという表現がぴったりの日々である。

昨日、五條(JR和歌山線「北宇智」駅)から金剛・葛城山を縦走した。登りでは、たっぷりと汗をかいた。体の芯からかく汗は、久しぶりだった。体は疲れたが、心は清々しい。

両山とも、山頂付近はロープウェイで上がって来られた行楽客で賑わっていた。頂き近くには、コブシや山ザクラも残っていた。名高い葛城山のツツジの見ごろは、例年10日前後となるが、今年は低温のせいか満開にはまだ2週間はかかりそうな状況だった。

家からの往復、計3万5千歩以上(万歩計の距離表示では、23.5キロ)を歩くことができた。

(平成22年5月5日)

校内外が美しく

本校を訪れる多くの方から「校内外が美しくなりましたね」と言っていただける。以前の状況をよく知っておられる方が、最近の状況をご覧になっての正直な感想であろう。私はお世辞とはとらず、素直に聞かせていただいている。

それを励みに「さらに美しくしたい」と・・・・・・。

今年度の早朝美化清掃ボランティア活動も軌道に乗った。それを支える教職員の輪も広がりつつある。教職員は、現在6名である。勤務時間前の奉仕だ。ありがたいことである。

(平成22年5月1日)

明日から5連休

昨日同様、清々しい天気だ。体育館前のヒラドツツジが満開になった。

4月1日から玄関脇と運動場の二箇所の掲揚ポールに、常時、国旗を掲揚している。本日も、そよぐ風に翻っている。

50歳くらいまでは、運動不足とは縁遠い生活を送っていたが、最近は意識しないと運動不足に陥ってしまう。

つい最近、携帯電話を買い換えたが、これに万歩計が付いており重宝している。通勤で、往復6キロを歩くが、これで約8,000歩。校内をまめに巡視するが、このことで平均7,000歩を歩く。一般に「1万歩を」と言われるが、合わせて1日平均15,000歩。帰り、ひと駅手前から歩くと、19,000歩となる。

15,000歩で、私の場合約500カロリーの計算になる。大したことはないのだが、この積み重ねが大事なのであろう。

明日から5連休になるが、生徒諸君には元気で過ごして欲しい。

(平成22年4月30日)

昭和の日

本日は、「昭和の日」だ。

昭和の日は、日本国の国民の祝日の1日である。平成19年から加わった、現在のところ最も新しい国民の祝日である。祝日法における定義・趣旨は「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」となっている。

私は奈良県の三郷町に住んでいる。三郷町は信貴山の麓にあり、王寺町、平群町、斑鳩町、及び大阪府の柏原市に接する緑豊かな町である。

午前中、大和川の土手、信貴山の中腹と町内を90分ほど散歩した。河川敷の菜の花や公園、ご家庭の庭などに植わっているアメリカハナミズキやツツジ類がどこも美しく、目を楽しませてくれ和やかな気持ちになった。信貴山の中腹から見下ろす景色も、なかなかのものだった。

途中、奈良県立西和清陵高等学校(信貴ケ丘高校と上牧高校が統合した)の前を通ったが、この学校も敷地が広く校内が緑豊かで、見える範囲きちんと清掃が行き届いていた。きっと落ち着いた雰囲気の下、教育活動が展開されているのだろう。

午前中、風が強かったが午後からは治まった。穏やかな、「陽春」という言葉がぴったりの一日であった。

(平成22年4月29日)

季節の移ろいを瞼に

一昨日、昨日と快晴が続いたが、「春に三日の晴れ間なし」のとおり、また朝から雨だ。生徒たちの登校時は小降りだったのでよかった。今日は、夜中まで降り続くようだ。

大型連休明けすぐに、全校集会・スポーツ大会・PTA総会・学校協議会、そして生徒対象禁煙教室等々が続くので、それぞれの担当部署は準備に慌ただしい。

進路指導に係わっても、志望分野別の説明会が昨日から始まった。就職については、今年度も厳しい状況が続きそうだ。先日の調査では、40名近くが学校紹介の就職希望となっている(未定等の生徒もおり、40名を超えるかも)。そのような中、今年度は、例年より早く冊子「進路の手引き」も進路指導部を中心に作成した。

準備万端といったところだ。

本日、生徒による今年度の早朝美化清掃ボランティア活動がスタートした。6名の生徒が協力した(教職員5名)。月・水・金の週3日の活動だが、今年度も継続して活動していただき環境美化の核になって貰いたい。

(平成22年4月28日)

志望分野別の進路説明会

一昨日、昨日と快晴が続いたが、「春に三日の晴れ間なし」のとおり、また朝から雨だ。生徒たちの登校時は小降りだったのでよかった。今日は、夜中まで降り続くようだ。

大型連休明けすぐに、全校集会・スポーツ大会・PTA総会・学校協議会、そして生徒対象禁煙教室等々が続くので、それぞれの担当部署は準備に慌ただしい。

進路指導に係わっても、志望分野別の説明会が昨日から始まった。就職については、今年度も厳しい状況が続きそうだ。先日の調査では、40名近くが学校紹介の就職希望となっている(未定等の生徒もおり、40名を超えるかも)。そのような中、今年度は、例年より早く冊子「進路の手引き」も進路指導部を中心に作成した。

準備万端といったところだ。

本日、生徒による今年度の早朝美化清掃ボランティア活動がスタートした。6名の生徒が協力した(教職員5名)。月・水・金の週3日の活動だが、今年度も継続して活動していただき環境美化の核になって貰いたい。

(平成22年4月27日)

チューリップの花、終了

昨日、今日と快晴だ。もっとも、明日は雨の予報だが。

思ったより長持ちした校庭花壇のチューリップだったが、本日、花茎のすべてを校務員に切って貰った(写真参照)。このままの状態で養生し、6月の初めに球根を掘り上げる。

一昨日、富田林の「府営錦織公園」のことに触れたが、同公園のホームページによれば、「キリシマツツジやクルメツツジは今がピークで、ヒラドツツジは大型連休あたりが見ごろになるだろう」とのことだ。

錦織公園(入園料は無料・駐車場1日600円)の面積は65.7haで、甲子園球場の約16倍もの広さがある。園内には池や梅の里(梅林)、桜木の里(サクラ広場)、児童遊具園、展望台などが整備されている。園内の木造平屋建て「里の家」とその周辺で構成される「河内の里」では、かつての河内地域の農村風景を再現している。また、公園南入口近くにあるパークセンターでは、河内の歴史をパネルで紹介する展示コーナーと休憩所がある。

大型連休あたりに一度訪れてみてはいかがか。南海高野線 金剛駅 または 滝谷駅 から徒歩20分。 近鉄長野線 滝谷不動駅 から徒歩20分。大阪外環状線(国道170号)沿いである。

|

|

(平成22年4月26日)

「美しい」と素直に感じる心を

前日の天気予想に反して、雨もぱらつくあいにくの空模様だったが、午後には快晴となった。ただ気温はそれほど上がっていないようだ。

もう六、七年前になるが、富田林の錦織公園にツツジを見に行ったことがある。とてもきれいであった。そろそろ見ごろになっていることだろう。

私がいつか必ず訪れたいと思っている弘前城の桜は、4月初めの予想では23日ごろに満開とあったが、ここ最近の低温によって29日ごろになりそうだとのこと。この土日に訪れようとしていた人たちは、宿の予約の変更等で慌ただしかったことだろう。

今は、福島・三春の滝桜が満開だそうだ。角館(秋田)武家屋敷の枝垂桜は、5月1日に満開になるだろうとのこと。

今、どこへ行っても、新緑が本当に美しい。5月中旬くらいまでが最高だ。生徒諸君も、この美しい日本の、我が国の四季折々の風景を愛でて欲しい。

美しいものを見て、「美しい」と素直に感じる心を養って欲しいものだ。

(平成22年4月24日)

アメリカハナミズキ

雨は止んだが、一日曇り空で気温も14度くらいまでしか上がらなかった。関東では、近畿よりずっと気温が低いようだ。先日の東京などでの積雪といい、4月後半とは思われない異常な天候である。

そのような中、アメリカハナミズキが、今を盛りと咲いている。また、チューリップも予想に反して長持ちしている。

校庭も花盛りである。

|

|

(平成22年4月23日)

クルメツツジ

夜明け前からの雨。雨脚も強く、最寄り駅から学校までの間に足下などが濡れた。自転車通学の生徒が多いので、雨だと登下校の際、濡れて気の毒である。生徒の下校時には止むことを願うのだが、夜遅くまで降り続くようだ。

今日は気温も上がらず、一日冷やりとした感じが続きそうである。

本校体育館前のヒラドツツジが美しいことは昨日も触れたが、その合い間に、クルメツツジ(キリシマツツジとサタツツツジを交配したもの)が1本混じって咲いている。とても愛らしい(写真は今朝9時半ごろに撮影したもの)。

午前中、歯科検診が、午後からは生徒会の役員選挙が実施された。

|

|

|

(平成22年4月22日)

ヒラドツツジ満開近し

今朝は暖かく、早足で歩くと汗ばんだ。最高気温は、20度を超えたようだ。

校庭のヒラドツツジがどんどん開いて来た。来週はじめには満開となりそうである。とてもきれいだ。アメリカハナミズキも同様である。

校務員お二人の手入れが、的確であるからに他ならない。

早朝美化清掃活動(月・水・金)も軌道に乗った。まだ6名と多くはないが、この輪が広がるとうれしい。

|

|

|

(平成22年4月21日)

チューリップの後は

見事に咲き揃い私たちを楽しませてくれているチューリップだが、盛りを過ぎ早いものは花びらを落とし始めた。数日後には、かわいそうだが茎のところから切り落とすことになる。しばらくそのままで養生し、その後堀り上げる。

早ければ5月中旬には、地上に出ている葉の部分は枯れてくるようだ。6月の晴れが続いた日に掘り上げると、土が乾いているので作業しやすいと聞く。

PTAの緑化活動計画にも、堀上げ作業を入れて貰った。生徒有志や卒業生、及び地域の方も含め皆で協力して実施できればと思っている。掘り上げた球根は、堀上げに協力いただいたみなさんや、峰塚中学校、河原城中学校などに差し上げたいと考えている。

チューリップを堀り上げた跡地には、8月末か9月はじめにミニのヒマワリを植える予定になっている。10月中旬に花が咲く。そしてさらにその後は、来年2月から3月にかけて咲くスイセンを植えたいと思っている。

2月26日には最後の卒業式、そして閉校式(引継ぎ式)を挙行するが、スイセンの花一杯で飾りたい。

(平成22年4月20日)

峰塚中学校の陸上競技部

「普通科高校生のための就職支援事業」による支援員が、本日から配置された。今年度も引き続き厳しいと思われる生徒たちの就職活動へのサポーターとして、大きな戦力となるだろう。大いに期待している。

先日から、本校から最も近くにある羽曳野市立峰塚中学校の陸上競技部の生徒たちが、放課後、練習のために本校を訪れている。一生懸命、トレーニングに取り組む姿を見ていて、45年以上も前の自分の姿を重ねて感慨に浸っている。

峰塚中学校の生徒諸君には、とても熱心な指導者(教員)の引率がある。私の中学生のときには、先生はごく稀にしか出てきて貰えなかった。であったので、陸上競技に係わる雑誌などを参考にして自分たちでトレーニングメニューを作り、それに基づいて練習をこなしたものだ。

目標に向かって努力している生徒は、目の輝きが違う。もちろん、峰塚中学校の陸上競技部の生徒たちの目も輝いている。

(平成22年4月19日)

早朝美化清掃ボランティア活動がスタート

2月下旬に戻ったような気温の低い日が続いている。コートを着ていこうかと迷うような低温だ。やせがまんをしているが。

アメリカハナミズキが咲いてきた。大阪市内では、ヒラドツツジも咲き始めた。我が家の庭では、ドウダンツツジと霧島ツツジが今きれいだ。

低温気味とはいえ、春は着実に歩みを進めている。

本日、生徒による今年度の早朝美化清掃ボランティア活動がスタートした。6名の生徒が協力した(教職員5名)。月・水・金の週3日の活動だが、今年度も継続して活動していただき環境美化の核になって貰いたい。

(平成22年4月16日)

防災避難訓練

本日、14時40分に1階校務員室から出火の想定で、防災避難訓練を実施した。

「火災発生のとき、迅速に対応し安全に避難する」ことを目的として行ったが、実施に当たっては、柏原・羽曳野・藤井寺消防組合本部の指導を仰いだ。

生徒諸君の多くは真剣に取り組んでいたが、一部緊張感に欠ける者がいた。「災害は忘れた頃にやって来る」というが、まさにそのとおりである。油断してはならない。こういった訓練の機会を大事にして、いざというときに備えなければならない。

また、15時15分からPTAの役員会が開かれ、5月8日(土)の総会に向けての準備をした。さらに、17時から閉校準備委員会も開いた。

(平成22年4月14日)

落花盛ん

すっきりしない天気だ。明日は晴れの予報だが、気温は低いようだ。

長く楽しませてくれた今年の桜だったが、落花盛んである。地面に落ちた花びらもきれいだ。特に下が自然石の場合は、さらに風情が増す。

昨日、今日と、基礎学力考査を実施した。明日から、平常どおりの時間割で授業を展開する。ただし、明日は防災非難訓練を実施する予定なので、45分授業となる。

(平成22年4月13日)

山頂からの眺望

山歩きの楽しみは、途中や頂上からの眺望である。山歩きを趣味とする方はよくご存知のことだが、低山では頂上から視界が開けているというケースは案外多くない。周りの樹木などが視界を遮ることが少なくないからだ。森林限界(高山において、森林が成育しうる限界線。本州中部の高山では2500メートル付近)を超える高山では、自ずと頂上での視界は開ける。独立峰であれば、なおさらだ。

汗をふきながら遠くの景色を眺めるとき、疲れが癒やされる。そういったことを味わいたいがために、しんどい思いをして登ると言ってもよいだろう。頂上からの眺望のよい国内の高山の中でも、槍ヶ岳(3,180m)と北岳(3,193m)は双璧であると私は思う。

「いやしくも登山に興味を持ち始めた人で、まず槍ヶ岳の頂上に立ってみたいと願わない者はないだろう」と深田久弥氏は名著「日本百名山」で著している。私も槍へは5度、北岳には3度登った。槍ヶ岳のその峻険な山容は、「日本のマッターホルン」とも形容され、どこから眺めても美しい。遥か遠くからでも、山をかじっている人ならば、「あれが槍だ」と誰もが認識できる。

槍ヶ岳の山頂は20坪程度(20人程で一杯)しかないが、そこからの展望たるや360度遮るもの何一つない絶景である。足元から伸びる東鎌尾根の稜線と大天井岳と燕岳。北に伸びる北鎌尾根の険しい岩綾。西に双六岳・笠ヶ岳、南に大喰岳(オオバミダケ)・中岳・南岳の稜線。その向こうキレット越しに北穂高岳、柄沢岳、奥穂高岳、前穂高岳、西穂高岳、いくら見ても見飽きない一大展望だ。

稜線伝いに槍ヶ岳へ向かう縦走コースは、眺望が良く人気が高い。そのため、銀座の名を冠した名前が付けられている。中房温泉を登山口として大天井岳を経て東鎌尾根に至るルートは、表銀座縦走コースと呼ばれている。一方、高瀬ダムを登山口として鷲羽岳・双六岳を経て西鎌尾根に至るルートは、裏銀座縦走コースと呼ばれている。なお、折立を登山口とし黒部五郎岳を経て双六小屋で裏銀座縦走コースと合流するルートを西銀座ダイヤモンドコースと言うが、前の2コースと比べると知名度は低い。

頂上から自らの歩いてきたルートを辿るとき、今ここに立つことのできたのは、小さい一歩一歩の粘り強い積み重ねの結果であることをそのつど認識し、感慨にふける。

努力の大切さを確認するよい機会となる。

一方、国内で富士山に次ぐ高峰である北岳からの眺望も素晴らしい。遠く木曽山脈の山並みに空木岳、宝剣岳、木曽駒ヶ岳、目の前に仙丈ヶ岳。その奥に、雪をかぶった御岳や乗鞍岳、北アルプスの穂高岳、槍ヶ岳、白馬岳。そして甲斐駒ヶ岳、その奥に蓼科山、浅間山や八ヶ岳の天狗岳や赤岳。甲斐駒ヶ岳の稜線から続く広河原峠や鳳凰三山の地蔵岳、観音岳、薬師岳。その奥には奥秩父の山々で、小川山、金峰山、甲武信岳、国師ヶ岳。そして、富士山。その右には、農鳥岳、間ノ岳、塩見岳が見える。

北岳からの富士山は圧巻である。言葉を失う。「山歩きをやっていてよかった」と思う瞬間だ。

槍ヶ岳や北岳の他、見晴らしのよいときは富士山が遠望できる北穂高岳(3,106m)や穂高連峰を指呼の間に望む蝶ヶ岳(2,664m)など、眺望のよい山を挙げるときりがない。

中高年の山歩きが盛況だが、青少年においてはそれほどでもない。実際、近郊の山でもそういった傾向は強い。辛いことや苦しいことを避け、安易に易きに流れる風潮が、反映しているものと思われる。「楽しくなければスポーツではない」などを代表とする、過度に楽しさの追求ばかりを強調する弊害が出ているのかも。「苦あれば楽あり」も教えることが求められるのではないだろうか。

今後も、生ある限り「山歩き」を楽しみたいものである。

(平成22年4月12日)

チューリップ鑑賞茶話会

本日、11時からチューリップの鑑賞茶話会を開いた。

昨年10月の植え付けにご協力を賜った方をはじめ、多くのみなさんにご参加いただいた。

曇りの予報だったが、快晴に恵まれ暑いくらいであった。この日に合わせたように9割近くの花が見事に咲いた。

私から御礼の挨拶を、続いてPTA会長、同窓会会長、しらとり会(PTA役員OB)会長、及び本校の学校協議会の委員でもある西浦地区の統合区長などからスピーチをしていただいた。

その後、花壇近くに敷いたシートに座り、カステラや団子、シュークリーム、それに本校クッキング部の生徒諸君が焼いたクッキーを紅茶と共に食しながら談笑した。大いに盛り上がり、笑顔、笑顔の茶話会となった。

最後に、花の前で集合写真を撮り締めくくった。

|

|

(平成22年4月10日)

離任式

本日、離任式を行った。今回19名が異動したが、そのうち9名が出席された。私から改めて紹介した後、生徒諸君に対しお一人ずつ別れの挨拶を述べられた。

本校への勤務年数は17年から1年と長短があるが、何れも本校のためにご尽力いただいた方ばかりである。健康に留意され、すでに新たな赴任先でご活躍いただいていることと思うが、さらなるご活躍に期待する。

昨日の始業式、今日の離任式と、生徒の態度が立派である。大きく成長してきたと、喜んでいる。うれしい限りである。

転出された方が、先立って行われた本校職員向けの挨拶の中で「赴任先の始業式は生徒の態度がよかった」と言われた。私は、「西浦の生徒諸君の、始業式における静かに聞く態度も立派でしたよ」とすかさず返しておいた。

(平成22年4月9日)

本日、始業式

快晴の本日、9時から始業式を実施した。

私からの講話の後、新しく赴任した教員を私から紹介し、ご挨拶願った。

その後、私から規範意識の向上と基本的生活習慣の確立に向けての話をした。

最後に、生徒指導部長から話があった。

生徒諸君の式に臨む態度がよかった。今年の式典や集会は、かなり期待できそうな雰囲気を感じた。

前半部分の私からの講話

生徒諸君、おはよう。

全員に会うのは3学期の終業式以来だが、君たちの元気な顔を見てとてもうれしい。

学校は生徒の存在があってはじめて学校であることを改めて実感する。

さて、西浦高校として最後の年度の1学期が、いよいよスタートした。

校庭の、花壇のチューリップが君らのスタートに合わせるように咲き揃ってきた。あのチューリップは、保護者や卒業生、地域の皆さん、それに生徒会などの生徒有志や先生方が君らの最終年度のスタートを飾ってあげようと植えたものだ。まだ見ていない人は、帰りがけにぜひ美しいチューリップを眺めて下校して欲しい。

今年は桜の開花が早かったが、気温が比較的低かったからか、こちらもまだ残っている。これらのすべてが、君らのスタートを祝福しているようだ。その祝福や期待に応えて、勉強に部活動に、全力で臨んで欲しい。そして144名全員が卒業して欲しい。

君たちが西浦高校、最後の生徒だ。地元の人が、地域の人が西浦高校のことを、君らのことを注目している。本校の評価は高まりつつあるが、この流れを確かなものにして欲しい。

来年2月26日に最後の卒業式、引き続いて閉校の式典が開かれるが、そのときに「西浦高校の最後の卒業生31期生は、本当によくやった」と周りの方から評価されることを祈っている。

期待している。

(平成22年4月8日)

明日は始業式

20度を超え汗ばんだ昨日の陽気とは一転、花冷えの一日であった。朝方は、小雨も降った。

いよいよ明日は始業式。最終年度の、事実上のスタートだ。校庭花壇のチューリップも、生徒たちを祝福するかのように半分以上開いた。明日は晴れの予報だ。さらに開いてくるだろう。

午前中、定例の職員会議を開いた。禁煙教育・指導に係る保護者あての協力依頼文書について、さまざまな意見が出た。全教職員、みなさんそれだけ一生懸命であるということだ。

ありがたいことである。

(平成22年4月7日)

汗ばむような陽気

本日は、動くと汗ばむような陽気となった。そのような中、上六のホテル アウィーナで地区校長会、府立学校校長協会総会、及び府立学校校長会が、朝9時半から17時過ぎまで続いた。

府立学校では、今回の異動で34名の校長・准校長が退職された。一方、新しく27名の校長と10名の准校長が誕生した。府教育委員会事務局内部の異動は、昨年のような大きなものではなかった。

例年ならば、夜は歓送迎会が開かれるのだが、年度末の府立高校教頭による不祥事のため中止となった。当然である。

(平成22年4月6日)

スプリングコンサート

花曇りである。

校庭花壇のチューリップ、かなりの数が咲いてきた。始業式には、8割が開くだろう。

関東以西の平地では、どこも桜が満開。テレビニュースや新聞によると、この土・日天候にも恵まれ、各地の名所は花見客で賑ったようだ。

私も、土曜日は近くの竜田川沿いにある三室山、信貴山、王寺工業高校、そして車で20分くらいの所にある高田川堤の満開の桜を愛でた。昨日の日曜日は、ランニングや山歩きのクラブ恒例の花見の宴で、大阪城公園へ。行き帰り電車の窓からの眺めも桜、さくら、サクラ。二日間、桜三昧であった。

大阪城公園では、野外音楽堂で大阪フィルハーモニーの「スプリングコンサート」(無料)がちょうど開かれていて、宴の帰りに寄った。ざっと七、八百人の聴衆が、クラシックからジャズまで広いジャンルの演奏に酔った。私には、「花嫁」「風」「戦争を知らない子どもたち」「虹と雪のバラード」「あの素晴らしい愛をもう一度」「白いブランコ」など、フォークソングの演奏が特に心地よかった。

何かすごく得をしたような気分で家路に着いた。

土・日、どこも大いに賑わうことだろう。

(平成22年4月5日)

ソメイヨシノは何処も

夜半から昼前まで雨が降り、今満開の桜への影響を心配したが、大したことはなかった。

明日、明後日の土・日は、絶好の花見日和となりそうだ。京阪神では、ソメイヨシノはどこも満開か、ほぼ満開といった状況だ。満開と土・日が一致するのは、久々のことである。私の記憶が正しければ、平成13年以来だと思うが。

政治、経済をはじめ、明るい話題に乏しいが、花見でもして憂き世のうさを吹き飛ばしたいものだ。

土・日、どこも大いに賑わうことだろう。

(平成22年4月2日)

ご あ い さ つ

西浦高校は 飽くこと無く 可能性を求めます

西浦高校のホームページにようこそアクセスいただきました。

西浦高校としての最終年度となる平成22年度が、いよいよスタートしました。間もなく、昨秋植え付けた4,800球のチューリップが咲き揃います。

本校は昭和53年に開校し、今年33年目を迎えた全日制普通科高校です。これまでに、1万1千有余名の卒業生を輩出し、これらの卒業生は各界で大活躍しています。

ご存知のとおり、本校は本府の教育改革プログラムに係る再編整備の対象となり、平成23年3月をもって閉校となります。断腸の思いです。

昨年度から新入生が無く、今年度は3年生のみとなりました。生徒数は少なくなりましたが、最終年度も「地域から信頼される学校」「挨拶の飛び交う 秩序ある元気な学校」の実現をめざして勉学に部活動に全力で励みます。

最近、「西浦は落ち着いたいい学校になりましたね」という声を、多く聞きます。うれしい限りです。芽吹いてきた花芽を教職員一丸となって大事に育て咲かせたいと思います。より望ましい形で閉校を迎えるよう校長として全力を傾注します。

皆様には今後も引き続き、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

本校と羽曳野高校とが再編統合した新校「懐風館高等学校」は、昨年度スタートし今年2年目を迎えました。「懐風館」に対しましても、本校同様に温かいご支援を賜りますようお願いします。

平成22年4月1日

大阪府立西浦高等学校

第10代校長 谷 口 利 広

|

|

(平成22年4月1日)

平成22年度のスタート

平成22年度がスタートした。早朝小雨がぱらついたが、その後は回復した。夜は再び崩れ、明日午前中まで雨が残りそうだ。

午前中、運営委員会・職員会議を招集し今年度の方針を示した。今年度の教育目標は、下記のとおりとした。これまでの五つに加え、「禁煙教育・禁煙指導のさらなる充実を図り、成果をあげる」を加えた。

本校の最終年度、周りのみなさんの支援を仰ぎながら、生徒たち自身の膨らみ始めた花芽を大事に育て大きく咲かせたいものだ。

1 本年度の教育目標

(1)休まず、遅れず登校させる。

(2)授業規律の向上を図る。

(3)わかる喜びや達成感などを味わわせる。

(4)帰属意識を高め、中途退学者を減らす。

(5)禁煙教育・禁煙指導のさらなる充実を図り、成果をあげる。

(6)進路決定率100パーセントをめざす。

昨夜、NHKのBS放送で、ヨーロッパアルプスの最高峰「モンブラン」(仏,伊・4,811m)への登頂の模様が、90分にわたって放映された。実は、私も平成11年7月末に単独で登頂した経験がある(このときは、マッターホルンにも登頂)。後半しか見ることができなかったが、私の歩いたルートとまったく同じであったこともあり、鮮明なハイビジョン映像を感慨深く見せて貰った。

最近膝の調子が思わしくなく、近郊の山にも登れていない。磨り減った膝の軟骨は如何ともし難いが、今後、痛む膝をだましだまし大腿四頭筋を鍛え直したい。

来年以降、時間がとれるようになれば、再び海外の高峰に挑みたい気持ちが沸々と蘇ってきた。

(平成22年4月1日)