11月21日(土)大阪教育大学で「大教大をまるごと体験しよう!」という企画が開催されました。この企画は、府立高校教職コンソーシアムに参加している府立高校を対象としたオープンキャンパスです。総勢、300名の参加です。市岡高校からは、1年生7名、2年生2名の合計9名が参加しました。

近鉄大阪線の大阪教育大学前駅を下車。最初はゆっくりですが、ひたすら坂道を歩いていきます。そうすると、今度は、山登りです。階段の横には、エスカレーターがあります。「これが有名なエスカレーターかぁ」と思いつつ、生徒たちと一緒に山の上へと向かいました。キャンパスに到着すると、大阪平野が一望できる絶好ポイントですが、その一方で「どこまで高いねん!ほんまに山の上や」というのが正直な感想です。

さて、キャンパスガイドは、多くの学生ボランティアが揃いのジャンパーを着て迎えてくれました。オープニングは、吹奏楽部によるアンサンブルです。続いて、「よっしー、きっしー、ねっしー」によるコントを交えた学校紹介。結構凝った構成で笑いを取りながらの紹介です。その中の一人、よっしーは泉陽高校出身。確か、私と重なっているはずです。一緒に修学旅行も行ったはず。ですが、「こんなキャラクターの子、いたっけ?」と思わせる学生でした。でも、泉陽の文化祭をわざと写真紹介にいれていたところでは、「???」と思いました。

その後は、10人前後の班に分かれて学生ボランティアに引率されてのキャンパス案内です。私たちの班は、大手前高校出身の学生さんに引率してもらいました。彼女が言うのには、「最初、山の上での勉強だったので、山酔いしましたよ。平地に帰りたい!って本気で思いましたから」とか「このまえ、校舎の中に猿が入ってきてました」「よく、キャンパス内で猪を見かけます」などなど。「????、ここってどこ?大阪?」というものでした。ほんとに、山の中ですからね。この猿や猪の話は、あとで教授からも聞きましたから、ほんとの話なんですね。

私たち校長は、班行動から分かれて、学長と教授たちと一緒に生協食堂でランチをご一緒させていただきました。実は、私は大阪教育大学出身で、母校なのです。私のころは、天王寺・池田・平野と三つのキャンパスに分かれていました。私は、特別数学課程。今はもうその過程はなくなっています。学長や教授たちとは、移転前の校舎や教室の話で盛り上がりました。池田でも天王寺でも校舎は戦前からのモノを使っていました。廊下の床は板張り。歩くとぎしぎしという音だけでなく、たわむのです。時間割を見ると授業の開講場所が「P-2」とか書いてある。行ってみると、なんとプレハブ校舎。「なんじゃこりゃ?プレハブのPか?」とか、数学の教室は元小学校の教室。黒板がやたら低いし、階段の歩幅があわないなどなど・・・。統合前のとんでもない環境の話題に話が尽きないランチタイムでした。

グラウンドに出ますと、ちょうど大学の公式戦最終節のサッカーの試合です。神戸大学と大教大の一戦です。学長と一緒にほんの少し観戦しました。試合開始のホイッスルがなって2分ほどで、大教大の先制ゴール。大教大、やるやん!

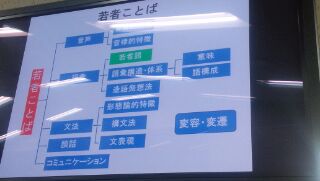

昼からは、高校生向けの特別講義です。文系は「若者言葉の意味論」国語教育講座の井上教授、理系は「目に見えない天体ブラックホールを視る」理科教育講座の福江教授です。私は、文系の講座に参加しました。テーマは、若者言葉の「ヤバイ!」の使い方。結構面白い。高校生向けの講義と思っていましたが、なかなか、聞き応えのある講義でした。

講義のあとは、作文コンクール"Leading to the Future"の表彰式です。全部で36作の応募の中で、佳作、優秀作、最優秀作の発表です。果たして市岡の生徒は応募したのでしょうか?発表のあとは、優秀作、最優秀作の朗読がありました。これが素晴らしい。優秀作は、生野高校と清水谷高校、最優秀作は生野高校の高校生でしたが、3人とも幼稚園、小学校、中学校の自分の体験から教師をめざすに至った思いを綴った作品です。自分の体験をベースに自分の言葉でつづられた作文なので、ほんと心に響きました。来年は、市岡の生徒にも頑張ってほしいと思います。