SSHとは

文部科学省では将来の国際的な科学技術人材の育成を目的に、平成14年度より、理科・数学等に重点を置いたカリキュラムの開発や大学等との連携による先進的な理数系教育を実施する高等学校等を「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)」に指定しています。

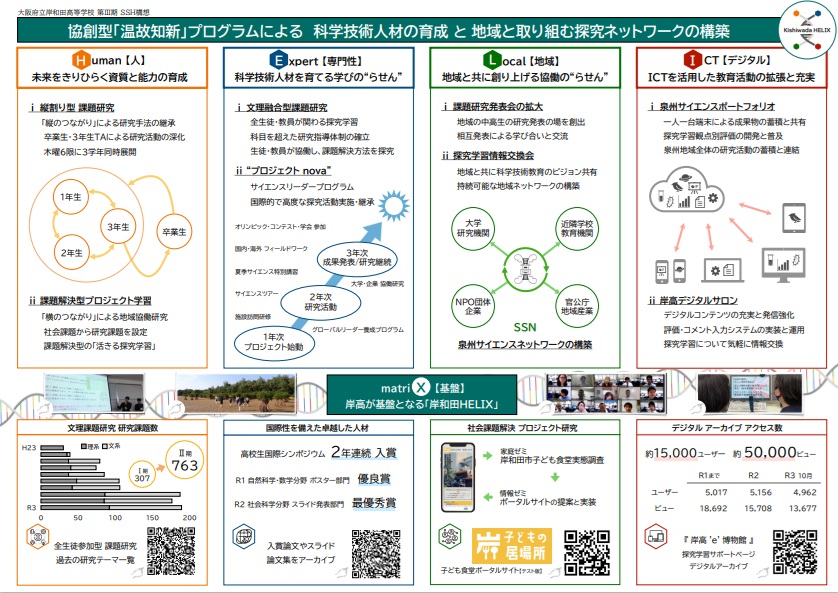

本校は、平成23年度よりSSHの指定を受けています。令和4年度からは実践型第Ⅲ期の指定を受け、第Ⅱ期までの成果と課題を踏まえ、さらに充実・発展させた「協創型『温故知新』プログラムによる科学技術人材の育成と地域と取り組む探究ネットワークの構築」に取り組んでいます。

SSH第Ⅲ期研究開発

第Ⅲ期では【岸和田HELIX】の4つの取組(人・専門性・地域・デジタル)に関する「課題研究の拡充に関する取組」と「デジタル資源を活用した取組」における8つの研究開発の目標達成をめざしています。

これまで行ってきた探究活動のさらなる充実をめざし、教科等によるゼミ方式ではなく研究テーマにより分類し、教員が教科の枠を超え探究活動を指導する「文理融合型課題研究」、1~3年次の学校設定科目を木曜6限に同時展開し学年を超えた生徒どうしの「縦のつながり」を強化する「縦割り型課題研究」、

科学的な視点から研究意義を捉え直したり課題解決を意識させたりすることにより、生徒の好奇心を刺激し自主性を引き出す「課題解決型プロジェクト学習」などのカリキュラム開発に取り組んでいます。

また、科学技術人材の育成をより重視し、これまでの活動を系統立て発展させた3年間を通してサイエンスリーダーを養成するプログラム「プロジェクトNova」を実施しています。

さらに、地域と協働した取組の推進をめざし、近隣の小・中学校や高等学校との連携拡大を図る「課題研究発表会」の拡大や「探究学習情報交換会」の実施に取り組むとともに、有識者・専門家や地域と協働しながら生徒を育て支援するための持続可能な探究ネットワークとして、「泉州サイエンスポートフォリオ」や「岸高デジタルサロン」の開発に取り組んでいます。

■ 1~3年次の学校設定科目について → 課題研究

下記の画像をクリックしてください。PDFが表示されます。

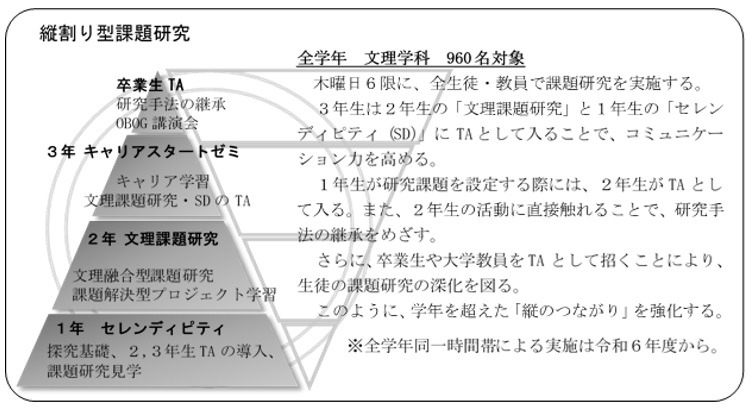

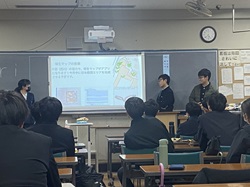

縦割り型課題研究

令和6年度から、学年を超えた生徒どうしの「研究の深化」や「研究手法の継承」を目的として、1~3年次の課題研究にかかる3つの学校設定科目の授業を「木曜6限に3学年同時展開」しています。

3年生は1年生の「セレンディピティ」と2年生の「文理課題研究」にTAとして入ることで研究手法の継承を行い、1年生と2年生は研究の深化を図ります。また、1年生は2年生の実際の研究に触れることができるようになり、探究基礎の学習にさらなる効果をもたらします。また、こうした生徒どうしの活動に加えて、卒業生や大学教員をTAとして招くことにより、研究活動のさらなる深化を図ります。

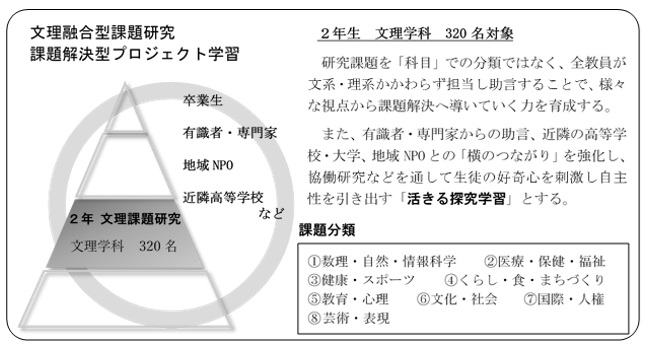

文理融合型課題研究

第Ⅲ期からは生徒の研究テーマについて、これまでのゼミ形式による「科目」での分類とするのではなく、各課題の内容により分類することとしました。また、課題研究を指導する教員についても、科目に縛られずに様々な教科の教員が担当することで、「文理融合型課題研究」を実施しています。

すべての生徒が自ら取り組みたい研究テーマに基づき、8つの課題分類(令和6年度からは「数理・自然科学」「情報・芸術」「地域・健康」「社会・異文化」「人文・人間」の5つの学域)に分かれ、研究グループ(テーマ)を決定した上で、2年次の「文理課題研究」において主体的に研究活動に取り組んでいます。

テーマ設定にあたり「教科・科目別から課題分類別へと変更」したことで、生徒たちの興味・関心に基づく多様なテーマが設定されています。

課題解決型プロジェクト学習

生徒の研究テーマは自らの興味・関心に基づいたものとすることを基本としながら、有識者や専門家、地域企業から助言を受ける機会に加え、近隣の大学・高等学校や地域NPOと協働して研究を行う機会などを増やすことにより、科学的な視点から研究意義を捉え直したり、課題の解決を改めて意識させたりすることで、生徒の好奇心を刺激し意欲を高め、自主的に課題研究に取り組むことができる「活きる探究学習」としています。

"プロジェクトNova"

第Ⅲ期から、未来をきりひらく科学技術人材、国際的に活躍する優れた科学技術人材の育成をめざし、これまでの活動を系統立て発展させた3年間を通してサイエンスリーダーを養成する新たなプログラム"プロジェクトNova"を開始しました。

| ■ "プロジェクトNova"実施計画 1年当初に希望者(定員20名)を募り、活動を開始します。 1年次は「探究スタディツアー」や「生物フィールドワーク」、「施設訪問研修」、「グローバルリーダー養成プログラム」などに参加し、自らの興味・関心を深めながら、科学的な課題を発見します。 2年次は各種オリンピックに積極的に参加したり、台湾姉妹校や連携校、近隣大学・企業との協働研究をはじめ、より専門的で高度な研究活動に取り組みます。 3年次はキャリアスタートゼミ研究発表会を実施し、1・2年生への研究手法の継承に努めます。また、各種コンテストに参加し、成果発表を行います。 |

|

SSH本校独自の取組

本校では、「縦割り型課題研究」や「文理融合型課題研究」をはじめとした課題研究のさらなる充実に努めるとともに、SSH事業として、生徒たちの科学的興味・関心を高め、数理・自然科学分野で将来活躍する人材の育成をめざした様々な取組を実施しています。

こちらも参照 → GLHS-GLP-SSHの行事予定

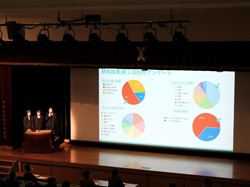

文理課題研究発表会

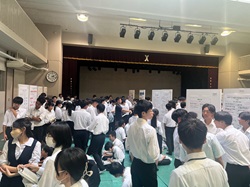

9月は中間発表、1月は最終発表という位置づけで、年2回、「文理課題研究発表会」を開催しています。

中間発表会では現時点での成果発表の場として、岸高ホールと体育館に分かれてポスター発表を行います。最終発表会は、岸高ホールで代表発表(口頭発表)、各教室で口頭発表、体育館でポスター発表を行います。それぞれの発表に対して、SSH運営指導委員をはじめとした大学教員から指導・助言をいただくとともに、教員がルーブリックにより評価を行い、生徒たちにフィードバックしています。

生徒たちは、中間発表会での指摘や助言を踏まえ、最終発表会に向けて、研究内容をブラッシュアップしながら、継続して研究活動に取り組みます。

令和5年度からは、SSH第Ⅲ期研究開発の一つである「課題研究発表会の拡大」に取り組み、ゲスト校である高校生による発表に加えて、小・中学生にも発表への参加を募り、応募のあった小・中学生にもスライド発表、模造紙による発表、動画による発表などをしてもらっています。

校長ブログ(R6_文理課題研究中間発表会)

校長ブログ(R6_文理課題研究最終発表会)

校長ブログ(R7_文理課題研究中間発表会)

|

|

|

|

|

|

|

|

探究スタディツアー

最先端の研究施設や研究者の仕事ぶりの見学、研究者による講義の受講などにより、科学的興味・関心を高めるとともに、進路選択の一助とすることを目的として、「探究スタディツアー」を実施しています。

また、現地での研修会を通して、課題研究のテーマ設定や研究課題の深化、そして発表によるプレゼンテーション能力の向上に繋げています。

令和6年度は7月24日(水)から1泊2日で、参加希望のあった生徒20名が東京大学、国立科学博物館、JAXA(筑波宇宙センター)に行きました。

令和7年度は7月24日(木)から1泊2日で、参加希望のあった生徒20名が筑波研究学園都市(産業技術総合研究所、防災科学技術研究所、筑波実験植物園、JAXA筑波宇宙センター、食と農の科学館)に行きました。

校長ブログ(R6_探究スタディツアー)

|

|

|

|

|

|

生物フィールドワーク

平成29年度から、台湾や石垣島・西表島、屋久島などを訪れる「鳥類フィールドワーク」を実施してきましたが、令和5年度からは、生物の知識の向上や調査技術の習得をめざした「生物フィールドワーク」を実施しています。令和5年度は7月27日(木)から29日(土)の2泊3日で、兵庫県の鉢伏高原・氷ノ山へ行きました。

令和6年度は、やんばるの森の生物多様性とその複雑な生態系を深く理解することを目的に、参加を希望した生徒7名が7月31日(水)~8月2日(金)の2泊3日で沖縄県やんばるに行きました。

昼間はカワセミを含む日中活動する生物の観察を通じて、生態系内での種間相互作用や生物の適応戦略について学び、夜間はイボイモリ、クロイワトカゲモドキ、ナミエガエルなど夜行性の生物を観察し、それらの生態や生態系での役割などを学びます。また、沖縄科学技術大学院大学で沖縄の生物生態系に関する特別講義を受け、フィールドワークでの学びを深めました。

令和7年度は、参加を希望した生徒7名が7月28日(月)~7月30日(水)の2泊3日で、奄美特有の固有種や外来種問題、生物多様性保全の現状を学び、環境問題に対する科学的な視点と倫理的態度を養うことを目的として、鹿児島県奄美大島(奄美群島国立公園、湯湾岳、奄美野生生物保護センター、大浜海浜公園ほか)に行きました。

校長ブログ(R5_生物フィールドワーク)

校長ブログ(R6_生物フィールドワーク)

|

|

SSH講演会

1,2年生を対象に、科学研究者などを招き、専門的かつ最新の研究内容や現在の高校生に求めること、付けて欲しいと考えている力などについて講演いただくことを目的とした「SSH講演会」を開催しています。

令和5年度は、2年生で取り組む課題研究の研究テーマを検討している1年生を対象に、名古屋大学工学部化学生命工学科の鈴木一正先生に「研究をしよう、その準備をしよう、そして研究を楽しもう」という題で、そして、令和6年度は、一般社団法人Glocal Academyの岡本尚也代表理事に、「自己実現と探究の可能性」という題でご講演いただきました。

また、大学受験を1年後に控えた2年生を対象に、令和4年度から引き続き、大阪医科薬科大学一般・消化器外科医の河野恵美子先生に「人生は一度きり。まずやってみなはれ」という題で、ご講演いただきました。

校長ブログ(R5_1年生対象SSH講演会)

校長ブログ(R5_2年生対象SSH講演会)

校長ブログ(R6_1年生対象SSH講演会)

校長ブログ(R6_2年生対象SSH講演会)

|

|

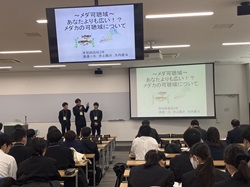

サイエンスカフェ

科学系部活動を中心に、各部活動の活動内容や研究成果を共有し互いに学び合う機会とする、また、部活動の垣根を越えて皆で楽しく交流することを目的に、1学期2回、2学期2回、3学期1回の年5回、「サイエンスカフェ」を開催しています。互いに連携し、それぞれの専門分野が組み合わさることで、部活動を超えた幅広い活動を行うことができるようになることも目的の一つです。

時には、教員や外部講師による発表を行うことで、高校の学習範囲に留まることなく、また教科・科目を横断的に興味・関心を広げています。

校長ブログ(R7_第1回サイエンスカフェ)

校長ブログ(R7_第2回サイエンスカフェ)

|

|

SSH大阪府の取組

大阪府教育庁においては、大阪府内の府立、国立、私立のSSH指定校及びSSH経験校などを中心としたSSN(サイエンススクールネットワーク)を構築し、各校における取組の充実と、府全体における理数系教育の推進を図る取組を行っています。SSN連絡協議会は平成20年度に設置され、現在、本校を含めて19校が加盟しています。

大阪府では、平成25年度にSSN連絡協議会と「連携に関する覚書」を締結した大阪工業大学の協力を得ながら、「大阪府生徒研究発表会(大阪サイエンスデイ)」や「科学の甲子園大阪府大会」など、様々な取組を実施しています。

大阪サイエンスデイ

大阪府では平成20年度から「大阪府生徒研究発表会」を開催しています。現在は、「大阪府生徒研究発表会(大阪サイエンスデイ)」として、第1部と第2部の2部構成で実施しています。

第1部はポスターセッション(パネル発表)を通して、サイエンス分野の研究に取り組む高校生等の交流を促すとともに、活発な議論により、互いに刺激を受け、切磋琢磨することを目的に実施しています。そして、学習や進路選択に関する意欲の向上と問題解決能力やプレゼンテーション能力の育成をめざしています。

第2部は、第1部や各校での発表会等で得た助言やヒントをもとに、追加の実験や検証などを行い、課題研究の質的向上を図ることを目的に実施しています。そして、その成果をオーラルセッション(口頭発表)により発表します。

第1部は10月下旬に府立天王寺高等学校、第2部は12月中旬に大阪工業大学梅田キャンパスにおいて開催されます。

■ 令和5年度大阪サイエンスデイ第2部で2つのグループが優秀賞を受賞!

大阪サイエンスデイ第2部は12月17日(日)大阪工業大学梅田キャンパスにおいて開催されました。

化学、物理、生物、数学、情報、工業の分野により8つの分科会に分かれ、それぞれ7または8グループが発表を行いました。本校からは"プロジェクトNova"の3つのグループが参加しましたが、そのうち2グループが各分科会の代表(優秀賞)に選ばれました。

この2グループは各分科会の代表として全員が集まる場で改めて発表を行いました。残念ながら最優秀賞には選ばれませんでしたが、今回、3つのグループのうち、2つのグループが優秀賞を受賞したことは"プロジェクトNova"にとっての大きな成果だと考えています。

校長ブログ(R5_大阪サイエンスデイ第1部)

校長ブログ(R5_大阪サイエンスデイ第2部)

校長ブログ(R6_大阪サイエンスデイ第1部)

校長ブログ(R6_大阪サイエンスデイ第2部)

校長ブログ(R7_大阪サイエンスデイ第1部)

校長ブログ(R7_大阪サイエンスデイ第2部)

■ 令和7年度大阪サイエンスデイ第2部で優秀賞を受賞!

大阪サイエンスデイ第2部は12月21日(日)大阪工業大学梅田キャンパスにおいて開催されました。

全体で60グループが化学、物理、生物、数学、情報、工業の分野により8つの分科会に分かれて発表を行いました。本校からは3つのグループが参加しましたが、そのうち分科会F【化学・生物分野】で発表を行った「人工イクラで包んだアリシンを用いた殺菌剤・除草剤の開発」が優秀賞に選ばれました。

|

|

|

|

|

|

|

|

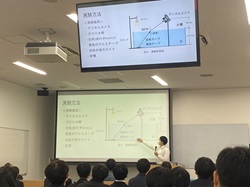

科学の甲子園大阪府大会

「科学の甲子園大阪府大会」は10月下旬に大阪工業大学大宮キャンパスで開催されています。大阪府大会とあるとおり、3月に開催される「科学の甲子園全国大会」への大阪府代表選考のための大阪府予選に位置付けられています。

大阪府大会では各学校の代表生徒6名がチームとなって筆記競技(物理。化学。生物。地学、数学、情報)と実技競技に挑み、それらの総合第1位の学校が大阪府代表として全国大会に参加することになります。

なお、大阪府大会に向けて、「科学の甲子園大阪府大会基礎実験講座」が9月中旬に開催されています。この講座の目的は、「生徒たちの科学への興味・関心を深めるとともに、科学技術を総合的に活用するための基礎的な技能の習得を図る。また、考察やレポートをまとめる上での注意事項などについて研修を行うことにより、各校における探究力向上など学習活動の充実を図る。」とされています。

校長ブログ(R5_科学の甲子園大阪府大会基礎実験講座)

|

|

大阪府学生科学賞

「大阪府学生科学賞」は科学教育の振興を図ることを目的に、大阪府内の小学校、中学校、高等学校などに在籍する児童・生徒から科学研究作品を募集し、優れた作品の表彰を行うとともに公開展示を行うものです。

毎年、多くの児童・生徒の優れた作品が展示され、その中から本審査会において、最優秀作品6点、優秀作品6点、そして学校賞が選出されます。また、最優秀作品に選出された中学生と高校生の作品は「日本学生科学賞」の中央審査にすすみます。

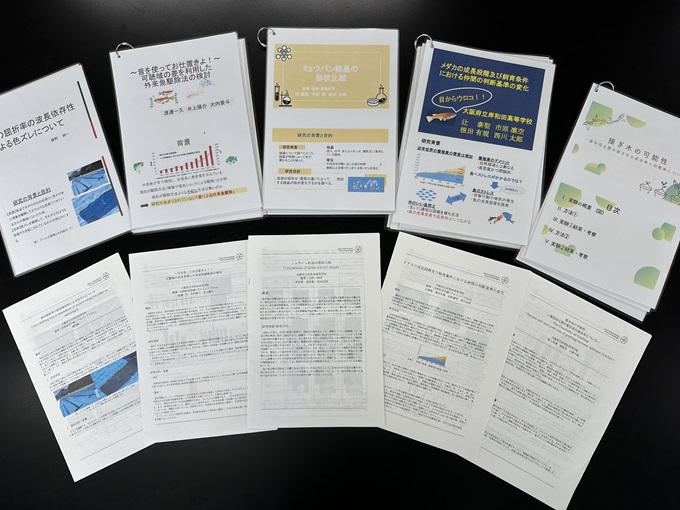

■ 令和5年度大阪府学生科学賞で2人が最優秀作品賞、1人が優秀作品賞を受賞!

本審査会が10月6日(金)に大阪府咲洲庁舎で開催されました。本校は5点の作品を出品したところ、2点が最優秀作品(大阪府知事賞と読売新聞社賞)、1点が優秀作品(大阪府教育委員会賞)に選出されるとともに、学校賞を受賞しました。表彰式は11月11日(土)に開催され、大阪府知事賞を受賞した山田美桜さんがその場で研究発表を行いました。

■ 令和5年度日本学生科学賞で文部科学大臣賞を受賞!

大阪府学生科学賞で大阪府知事賞を受賞した山田さんの研究「薬草ドクダミの魚病予防・治療への可能性」が12月22日に開催された「日本学生科学賞」の表彰式において文部科学大臣賞を受賞しました。

校長ブログ(R5_大阪府学生科学賞)

校長ブログ(R5_大阪府学生科学賞表彰式)

校長ブログ(R5_日本学生科学賞文部科学大臣賞)

|

|

|

|

■ 令和6年度大阪府学生科学賞で2年連続、大阪府知事賞および学校賞を受賞!

本審査会が10月4日(金)に大阪府教育センターで開催されました。本校は5点の作品を出品したところ、2点が最優秀作品(大阪府知事賞と読売新聞社賞)、1点が優秀作品(大阪府教育委員会賞)に選出されるとともに、学校賞を受賞しました。2年連続で本校の生徒が大阪府知事賞を受賞するとともに、学校賞も2年連続で受賞しました。

表彰式は11月9日(土)に開催され、大阪府知事賞を受賞した3年生3人がその場で「ミョウバン結晶の形状比較」の研究発表を行いました。

校長ブログ(R6_大阪府学生科学賞)

校長ブログ(R6_大阪府学生科学賞表彰式)

■ 令和7年度大阪府学生科学賞で優秀作品賞を受賞!

本審査会が10月3日(金)に大阪府教育センターで開催されました。本校は4点の作品を出品したところ、1点「サクサクな天ぷらづくり」が最優秀作品賞(大阪府教育委員会賞)に選出されました。

この2年間ほどの成果をあげることはできませんでしたが、最優秀作品賞6本のうちの1本に入れたことは名誉なことです。

表彰式は11月8日(土)、読売新聞大阪本社ビルB1ギャラリーよみうりにおいて開催されました。

校長ブログ(R7_大阪府学生科学賞)

校長ブログ(R7_大阪府学生科学賞表彰式)