1月25日(土)午前に「第25回文理課題研究発表会」を開催しました。2年生が「文理課題研究」の授業において探究活動をすすめてきた研究の成果を発表する最終発表会となります。時程は9:00~12:15の時間帯を2つに分け、9:00~10:30を前半、休憩・入れ替えをはさみ、10:45~12:15を後半として実施しました。

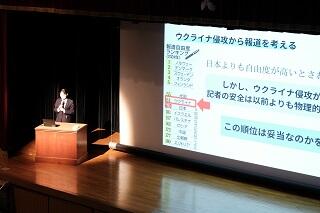

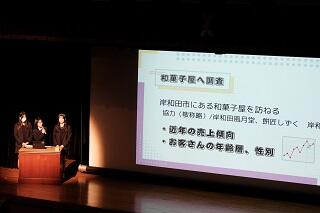

岸高ホールでは、各学系(異文化、健康、芸術、自然、人間、社会、地域、情報、数理)から選出された代表者・代表グループと、「プロジェクト"Nova"」の代表グループが口頭発表を行いました。また、ゲスト校として、府立天王寺高校と大阪教育大学附属天王寺校舎の生徒にも参加してもらい、前半6本と後半6本の合計12本の発表がありました。

私は前半・後半ともに代表発表の担当として、12本すべての発表を見学しました。各学系の代表発表ということもあり、研究テーマは多岐にわたり、研究内容についてもそれぞれに興味を持ちました。また、どの組も1年間の取組の成果をしっかりと発表していました。年々、プレゼンテーション力が高まっていることに加えて、スライドも見やすく、分かりやすいものになっていることを実感しました。なお、この代表発表については、私のほかにSSH運営指導委員の先生方にも見てもらい、ルーブリックを用いて評価いただきました。その結果に基づき「学校賞」「アイデア賞」「プレゼンテーション賞」を決定し、3学期の終業式において表彰したいと考えています。代表発表してくれた皆さんは結果発表を楽しみにしておいてください。

代表発表とは別に、3階の各教室において、合計58本の口頭発表を行いました。2年生と一緒に「プロジェクト"Nova"」の1年生も発表を行いました。また、今回の課題研究発表会では昨年度に続き、小・中学生にも参加を募り、応募のあった小学生5名と中学生2名にも発表してもらいました。残念ながら私は見に行くことはできませんでしたが、小・中学生が発表した3階選択教室には多くの生徒が集まっていたようです。また、参加した小学生どうしが活発に質疑応答する場面が見られたと聞きました。昨年度は小学生のみ4名でしたが、今年度は中学生を含めて7名へと広げることができました。来年度はさらに多くの小・中学生に発表してもらえるよう尽力したいと考えています。

また、体育館では、46本のポスター発表を行いました。ポスター発表では、熱心な発表と活発な質疑応答が行われたと聞いています。

今回の発表会で発表したのは2年生と先行して研究を開始した「プロジェクト"Nova"」の1年生です。来年度から課題研究に取り組む「プロジェクト"Nova"」以外の1年生は、1組から4組が前半、5組から8組が後半に、岸高ホールの代表発表を見学するとともに、他の時間帯は3階の教室の口頭発表や体育館のポスター発表を自由に回りました。1年生には来年度から課題研究に取り組むにあたってのイメージづくりにつながったものと思います。

今回の発表会については保護者の方や外部の方にも広く呼びかけたところ、多くの方々に発表を見学いただくことができました。ご来校いただいた皆様方、どうもありがとうございました。

この「第25回文理課題研究発表会」については、本校Webページ「岸高'e'博物館」内の「課題研究発表会」に掲載していますので、ぜひとも、ご覧ください。すべての発表のタイトルと概要を確認することができます。

https://sites.google.com/view/khs-digital-archive/

当日の午後からは、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)第2回運営指導委員会を開催しました。第1部では、大阪府教育庁のSSH担当指導主事、大阪府教育センターの指導主事、SSH運営指導委員に加えて、文理課題研究発表会での指導助言をお願いした大阪公立大学の教授の方にも参加してもらい、本発表会を見学いただいた感想・意見や課題研究の指導などに対する指導助言をいただきました。

発表についてよかった点として、「スライド、発表のレベルが高まっている」、「1年生の『プロジェクト"Nova"』の生徒で今後楽しみな発表がいくつかあった」などのお話しをいただきました。一方、課題として、「設定した問いに対して着地点がずれている発表が見られた。中間発表後などに振り返る機会を設けるなどの工夫が必要」、「先輩が取り組んだテーマを引き継ぎ発展させるようなシステムを考えたらどうか」や「過去にやった事例を探すところから取り組ませればよいのでは」、「ものづくり的なテーマが減っているのではないか」などのご意見をいただきました。

第2部ではSSH運営指導委員の皆さまから、SSH事業における取組について指導助言をいただきました。「プロジェクト"Nova"」の成果拡大をめざし、「プロジェクト"Nova"」の生徒たちと運営指導委員が直接対話できる機会を設けることなどについて、ご提案いただきました。常に本校のSSHに応援いただいていることに感謝します。実現できるよう、具体的な案を検討していきたいと考えています。

また第2部においては、1月21日(火)に公表された「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)中間評価」の結果と評価に向けたヒアリングの状況などについて、運営指導委員の皆様に共有させていただきました。「今回、高い評価を得ることができました」と報告することができ結果であったことを、改めてよかったと実感したところです。

運営指導委員会の最後の挨拶において私から、第Ⅲ期の残りの2年間、第Ⅲ期から新たに開始した取組の成果と課題を踏まえ、さらに取組を充実・発展させ、当初の目標を達成させることで、第Ⅳ期の指定につなげていきたいと話しをさせていただきました。

SSH運営指導委員をはじめ、今回の課題研究発表会に関わっていただいた皆様方に感謝申し上げます。ありがとうございました。