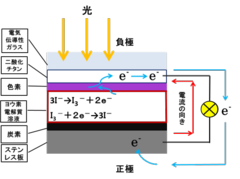

Ⅱ. 色素増感太陽電池の仕組み

光が色素にあたると、色素中の電子が励起状態(高エネルギー状態)になる。励起状態になった電子はすぐに 半導体である二酸化チタンに移動する。それから、電子メロディーのような外部負荷を通り正極の金属電極(ステンレス板)に達する。色素に残ったホール(h+)は電解液のI-(ヨウ化物イオン)をI3-(三ヨウ化物イオン)へと酸化させる。酸化された三ヨウ化物イオンは金属電極で再び電子を受け、I3-からI-にと還元される。このようにして、光エネルギーが電気エネルギーとして利用される。

?

Ⅲ. 色素増感太陽電池の作り方

1.材料、道具

①20mm×20mm×厚さ2.0mmの旭ファブリック製電気伝導性ガラス(以下ガラス)

②20mm×20mm×2.0mmのステンレス板

③二酸化チタン粉末④ハイビスカスティー

⑤ヨウ素電解質溶液⑥蒸留水 ⑦綿棒 ⑧乳鉢 ⑨乳棒⑩ダブルクリップ(電気伝導性、以下銀色クリップ)

①二酸化チタン粉末と蒸留水を乳鉢に入れ、15分間乳棒で混ぜ、二酸化チタンペーストを作成する。ガラ スの端から2mmをあけて綿棒で塗る。

②ガラスの導電面に二酸化チタンを定着させるために、ガラスを15分ほど中火で加熱する。

④炭素の電極をつくるために、ステンレス板に6Bの鉛筆を塗る。この際も、端から2mmは塗らないでおく。

Ⅳ.実験方法

①今まで説明した方法で、色素増感太陽電池を10個作る。

②それぞれ、太陽光の代わりに500Wのハロゲンライトを約50cm離して照らして、電流と電圧をテスターで測定する。

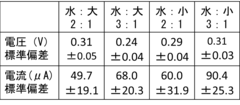

Ⅴ.実験.1

最適な水と粉末の比率を知るために、二酸化チタンペーストを作る際、水と二酸化チタン粉末の混ぜる比率を変更した。

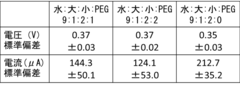

?Ⅵ. 実験.2

多くの波長の光を散乱させるために、二酸化チタンペーストを作る際、粒子径の異なる二種類の二酸化チタン粉末を使用した。

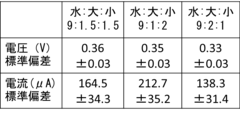

Ⅶ. 実験.3

膜を多孔質化するために、二酸化チタンペーストを作る際、さらにポリエチレングリコール(PEG)を加えた。

Ⅷ. 考察

①実験1より、水が少なすぎると電流の値が悪くなるのが分かる。ただし、今回の2:1と3:1だけでは、水が多ければ多いほどいいかは分からないので、今後4:1などを調べる必要がある。

②実験2より、粒子径小:粒子径大=2:1の結果が最も良いのが分かる。

③粒子の割合が大と小を比べると小の方がよい。しかしながら、小だけをいれると結果がよくなるわけではない。大と小を組み合わせ,光を散乱させて閉じ込めることで結果が向上する。

④ハロゲンライトだけでなく他の光源でも実験したい。