医学、薬学の道に進むことも考えて、がんをめぐる課題に気づき、誰もが支え合える社会を作るための解決策を考える機会とするため、2名の1年生はそれぞれ自分の中にあるやってみようという心の声を聴き、がん講座の運営に関わることを決めた。

目標、題材設定、12月20日(金)の本番当日に向けてロードマップが描かれた。12月11日に事前研修。その事前研修の中身を理科の諸先生と相談し、アドバイスをもらいながら回を重ねるごとに内容が洗練されていく。事前研修に参加した10名強の生徒たちと本番を迎える。一週間前の13日には19名の生徒が参加する予定であった。

本番前日、理科の先生と事前研修を共に支えてくださった英語科の先生と準備しているところにお邪魔した。1年生2名はやり取りをする中で講師の先生、関わる製薬会社や新聞社の人々への感謝とともに「がん講座」へ40名を超える参加希望者が集まりつつあることに対して先生方へお礼の気持ちを述べた。

実施当日、この日を待ち望んでいた20数名の関係者の方々は1年生が自分たちで企画、立案したこの講座のレベルの高さに驚いたと次々に声をかけてくれた。

大阪国際がんセンター総長、大阪対がん協会会長松浦先生との4年ぶりの再会。前前任校のSSH事業でご一緒して以来の再会だ。「高江洲先生、生徒がこれだけのものを事前に自分たちで準備して、この会が開けたらそれだけでもう値打ちがありますよ。参加者一人でもやる価値がある。」と仰っていただいた。

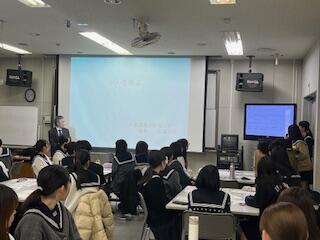

2名による司会進行。50名を超える参加者は4~5人一グループでテーブルを囲む。「途中、トイレや体調が悪くなった際は無理せず、周りの先生に申し出てください。」参加者の気持ちに寄り添い、前向きに講座に取り組めるよう配慮の行き届いた案内だ。事前研修の時からの心遣いだ。

松浦先生からのご講義。がんがどんな性質の病気であり、我々の社会、日常生活にどのように影響を及ぼし、がんの治療法についてその様々な対処法、その進化の過程についてご説明があり、「どう生き、どう死ぬか」そのためのサポートやがんにかからないための予防、早期発見をするための手段について等ご教示いただいた。

グループワークの後、質疑応答。30分の予定であったが、質問が引きも切らず時間が足りなくなる。松浦先生は、全ての質問に丁寧語を使われ、人に対する敬意の念を示されながらお答えいただいた。教育に携わるものとして範としたいと心から思った。「事前から、あるいは日頃から考えていないとできない質問が次から次へとなされ、ついつい時間をかけてのお答えとなった。」松浦先生のこのお言葉は閉会後、関係者の方々からも同様の感想を頂いた。そして、何よりも大人たちが驚いたのは、最後に提示されたケーススタディーだった。この講演会で得た知見、視座、そのありとあらゆるものを生かしてこれから、がんという病気、患われている方とどう向き合っていくのかを考えさせるテーマであった。知識を知識だけに留めず、生きていく力に変える問いだ。

「一人、ひとりの個人に起こる病気、人によって考え方が違う、その人が納得して治療を受ける、自分でこうしたいと言ってもらえるように支援したい。まとめの言葉だ。松浦先生に対するお礼の言葉、関係者の方々へのお礼の言葉、参加者へのお礼の言葉。そしてずっと寄り添ってくださった先生方へのお礼の言葉。どの言葉も本当で素敵な言葉だった。遠くから見ていた私は心の中で呟いた。そのすべてのありがとうは、あなたたちへのみんなからの言葉ですよ。全部、抱えてクリスマスプレゼントとしてください。ありがとう!

松浦先生、お忙しい中、熱いご講演ありがとうございました。関わって下さったすべてのみなさんありがとうございました。