2003年、21世紀という言葉がどことなく自分のものにならず時代の変化に戸惑っているころ、新校を立ち上げ、国際エリアの海外への研修旅行のやり取りを現地のグアムとしているときに非常に理解が難しい言葉に出会った。"That's all right!" 相手はこちらを安心させようとこの言葉を使っていたが、内容を考えると"OK"にも至らない状況での"all right"の返答の解釈に四苦八苦した。

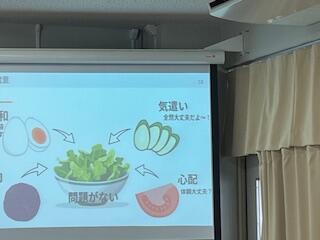

一週間前の2月4日(火)78期生の課題研究の合同発表会の中で「私たちの大丈夫分析」を聞く中で20年以上の時を遡った。「流行りの音楽の数学的関係」「防災食に新たな味を」「チョコレートで世界を見る」限られた時間の中で私が訪れられた発表は全体の中での一握りであったが、どの発表も研究の跡がしっかり残り、研究内容はもちろん、問いを立てたことへのアプローチ、ゴールへ向かう中でのプロセス(出会った、向き合った、ヒト、モノ、コト)などすべてが78期生のこれからの人生の中で皆さんの肩をポンとたたき、ふわっと抱き、そっと背中を押してくれる応援団になるような気がしました。

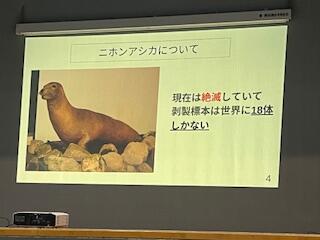

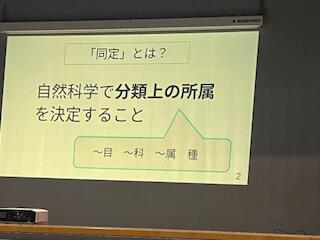

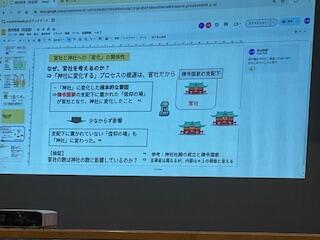

体育館での発表、「茨木市の神社分布について、新燃料?!ヘアコークス、茨木高校の標本、太宰治「人間失格」について」の4チームの研究発表では1.2年生全員の前でアドバイザーの方々との質疑応答の一部始終が披露され、次年度取り組みを進める1年生にとっては、課題研究の概要を知り、その面白さ、意義深さ、難しさを知る機会となったことだと思います。

ずっと本校の課題研究にお力添えしてくださっているアドバイザーの方より3点ご教示いただき、最後に「そんなことわかってどうするの?おもしろいでしょ?自分がおもしろいと思うことを周りの人にもおもしろいと共有してもらえるようなスキルを身に着けてほしい」というメッセージを届けてくださいました。生徒それぞれの皆さんの「おもしろい」と思う多くのことが、多くの人に共有され、世の中がもっと豊かになる第一歩が踏み出される場面に立ち会えたことに幸せを感じています。アドバイザーの方々をはじめとする多くの方のご助力に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。