令和6年度大阪府教育センター研究フォーラム第8分科会では

「未来を創る力の育成~「わかった!」「できた!」を実感できる学びを求めて~」

をテーマに、参加者の皆さんとともに、資質・能力の育成が子どもたちのウェルビーイングの向上にどのようにつながっているのかについて考えました。

今回も引き続き、各ブースにおける実践報告の内容について、ご紹介いたします。今回は、今年度、大阪府教育センター小・中学校指導力向上推進リーダー養成長期研修を受講されている4名の先生方の実践報告です。

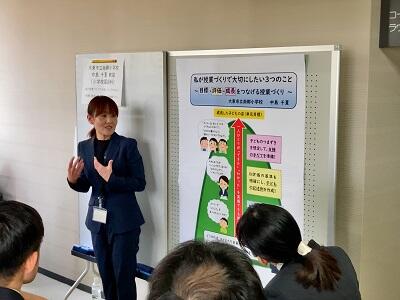

大東市立南郷小学校の実践報告では、「授業づくりで大切にしたい3つのこと~目標・評価・成長を つなげる授業づくり~」と題し、小学校国語科における指導と評価の一体化を大切にした実践についてご報告いただきました。「単元目標に向かうための毎時の目標と目標に向かうための手段を明確にすること」「B評価の基準を明確にし、子どもの記述例をあらかじめ作成すること」「子どものつまずきを想定して支援の手だてを準備すること」などについて、具体的な実践をもとにお話しくださいました。参加者は、子どもたちが自信を持って課題に向かうために毎時間の「できた」を積み重ねることや、子どもたち一人ひとりの記述と評価基準を照らし合わせ見取ることなどについて理解を深めておられました。

つなげる授業づくり~」と題し、小学校国語科における指導と評価の一体化を大切にした実践についてご報告いただきました。「単元目標に向かうための毎時の目標と目標に向かうための手段を明確にすること」「B評価の基準を明確にし、子どもの記述例をあらかじめ作成すること」「子どものつまずきを想定して支援の手だてを準備すること」などについて、具体的な実践をもとにお話しくださいました。参加者は、子どもたちが自信を持って課題に向かうために毎時間の「できた」を積み重ねることや、子どもたち一人ひとりの記述と評価基準を照らし合わせ見取ることなどについて理解を深めておられました。

高槻市立阿武山中学校の実践報告では、「見える世界が変わる!化学の見方・考え方を育む授業実践」と題し、中学校理科において、目的をもって実験に取り組み、考える力を育てる実践についてご報 告いただきました。「目に見えない化学反応を考えられるようにするために原子や分子のモデル化を活用すること」「ミクロの世界を考えられるようにするために水溶液中のイオンを粒子モデルで表現すること」などについて、具体的な実践をもとにお話しくださいました。参加者は、生徒が実験の中でどこに注目すればよいのかを考えさせるための工夫について考えるとともに、単元を通して「生徒がどこで何を積み上げればよいのか」「生徒がどんな表現ができればよいのか」などの大切さについて理解を深める様子が見られました。

告いただきました。「目に見えない化学反応を考えられるようにするために原子や分子のモデル化を活用すること」「ミクロの世界を考えられるようにするために水溶液中のイオンを粒子モデルで表現すること」などについて、具体的な実践をもとにお話しくださいました。参加者は、生徒が実験の中でどこに注目すればよいのかを考えさせるための工夫について考えるとともに、単元を通して「生徒がどこで何を積み上げればよいのか」「生徒がどんな表現ができればよいのか」などの大切さについて理解を深める様子が見られました。

東大阪市立小阪中学校の実践報告では、「理科の主役は生徒!『仮説づくり』で資質・能力を育む授業づくり」と題し、中学校理科において、子どもたちが「調べてみたい」「やってみよう」と感じることができる観察・実験を含めた実践についてご報告いただきました。「仮説を立てることで、生徒が目的意識を持って観察・実験に取り組めるようにすること」「実験後の結果を整理し、考察を深めやすくする手だて」などについて、具体的な実践をもとにお話しくださいました。参加者は、単元の目標を明確化し逆向き設計で授業を構成することや、仮説づくりや結果予想の場面を設け、生徒の考えを共有しつなげる場面を大切にすることなどについて理解を深められていました。

摂津市立第四中学校の実践報告では、「そこに子どもはいなかった~やっとたてたスタートライン~」と題し、中学校外国語科において、目的・場面・状況を明確にした言語活動や、子ども主体の授業づくりについてご報告いただきました。「子どものやりたいという思いを引き出すための工夫」「子どもが自分たちの考えを交流するための学習活動の工夫」などについて、具体的な実践をもとにお話しくださいました。参加者は、単元の目標を達成するための目的を明確にした学習活動や意図的な中間指導の工夫について考えるとともに、子どもの学習状況を的確に捉えた上で授業改善に取り組むことの大切さについて理解を深められていました。

どのブースにおいても、報告者と参加者との間でディスカッションを重ねながら、お互いに学びを深め合っている様子が見られました。