教育庁ハートフルオフィスは、令和2年度に開設された教育総務企画課所管の事業です。 療育手帳を所持する府立学校の新卒者等を対象に選考を行い、非常勤作業員として最長2年間雇用し、企業等への就職に向けた支援を行います。 今回は、「非常勤作業員退所式」「令和6年度の実績報告」についてお伝えします。 〇非常勤作業員退所式 教育庁ハートフルオフィスで勤務する非常勤作業員は、就職先が決まり入職の手...

大阪府教育センターブログ

私たちの取組みやちょっといい話を紹介します。

みなさんこんにちは。 Plantについて発信してきた「ぷらっとプラント」も第10回を迎えました。 今回は、今年度受講された法定研修(初任者研修、2年次研修、インターミディエイトセミナー、 5年次研修、アドバンストセミナー、10年経験者研修)の「修了」の確認方法について紹介します。 ●法定研修修了の確認方法 ①受講履歴タブをクリックする ②確認する研修の「受講年度」を入力して【検索】をクリックす...

教育庁ハートフルオフィスは、令和2年度に開設された教育総務企画課所管の事業です。 療育手帳を所持する府立学校の新卒者等を対象に選考を行い、非常勤作業員として最長2年間雇用し、企業等への就職に向けた支援を行います。 今回は、「教育センターの除草作業」についてお伝えします。 〇教育センターの除草作業 非常勤作業員から「(敷地内にある)モニュメントまわりの草が伸びてきているので、キレイにし...

令和6年度大阪府教育センター研究フォーラム第8分科会では 「未来を創る力の育成~「わかった!」「できた!」を実感できる学びを求めて~」 をテーマに、参加者の皆さんとともに、資質・能力の育成が子どもたちのウェルビーイングの向上にどのようにつながっているのかについて考えました。 今回も引き続き、各ブースにおける実践報告の内容について、ご紹介いたします。今回は、今年度、大阪府教育センター小・中学校指...

大阪府教育センター本館2階の図書室内に「田中資三文庫」を配架しています。公益財団法人大阪現代教育振興財団より、支援教育に関する書籍等を累計3000冊以上ご寄贈いただいております。 「田中資三文庫の由来」の一文に「養護(支援)教育の一層の充実と発展を願われて、養護(支援)教育に携わる諸先生方の研究と実践の一助になれば...」とあるように、支援教育に関わる先生方だけでなく、全ての先生方にとって...

教育庁ハートフルオフィスは、令和2年度に開設された教育総務企画課所管の事業です。 療育手帳を所持する府立学校の新卒者等を対象に選考を行い、非常勤作業員として最長2年間雇用し、企業等への就職に向けた支援を行います。 今回は、「LINE相談カード封入とカードポケットづくり」「出張業務」についてお伝えします。 〇LINEカード封入とカードポケットづくり 教育相談室から依頼を受け、府立学校に...

本研修は全2回あり、第1回を2月3日(月)に、第2回を2月12日(水)に実施しました。 第1回ではカリキュラム・マネジメントの重要性を確認したうえで、自校の授業についての現状分析を行いました。そしてこの現状分析をふまえ、令和7年度に各所属校で実施する授業力向上のための組織的な取組みの計画書(以下、計画書)を、第2回事前課題として受講者の先生方に作成いただきました。 第2回の研修前半は、計画書...

令和6年度大阪府教育センター研究フォーラム第8分科会では「未来を創る力の育成~「わかった!」「できた!」を実感できる学びを求めて~」をテーマに、参加者の皆さんとともに、資質・能力の育成が子どもたちのウェルビーイングの向上にどのようにつながっているのかについて考えました。 今回は、各ブースにおける実践報告の内容について、ご紹介いたします。 枚方市立枚方小学校の実践報告では、「一人ひとりの子ども...

1月30日(木)、コミュニケーションワークとして、『おもしろ村』というゲームをしました。一人ひとりに違う情報が与えられ、全員の情報をつなぎ合わせて1つの村の地図を完成させるというゲームです。 最初に講師からルールの説明があり、「情報メモは人に見せてはいけない」「口頭で伝えるのはOK」と聞いた通室生たちは、「じゃあ2つに分かれて紙に書いていこう!」と自然と2グループに分かれることになりました。メ...

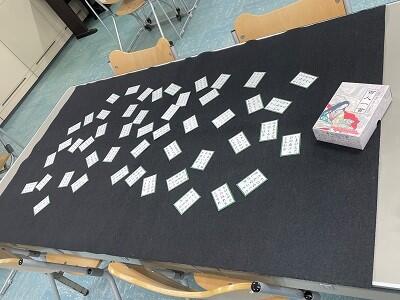

1月27日(月)、心理支援ワークとして百人一首大会をしました。 まずは、2チームに分かれて『かるた』を行い、チームで獲得した札の数を競いました。和歌の一節を口ずさみながら札を探す通室生や、静かに札を取る通室生など、様々な姿が見られました。おてつきをしてしまった際には、「あーっ!間違えた!」と言って悔しそうにしたり、チームメンバーが札を取った時には「ありがとう!」と声をかけたりして、チーム一体...