「防災教育研修(第3回)」として、「自助力・共助力を育てる-被災地支援からみえてきたもの-人とのつながりで進める心のケア-災害時に活きるリテラシー能力を育てる-」のタイトルで、9月19日、大阪大学大学院の渥美公秀教授にご講演をいただきました。

渥美教授は特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワークの代表も務めておられ、その経験を交えてお話しいただきました。

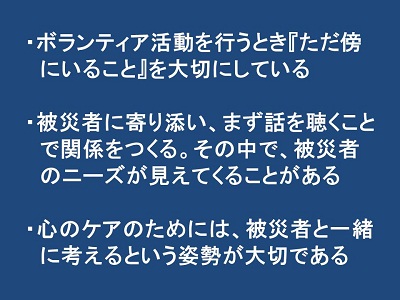

◆「ただ傍にいること」

前半では、東日本大震災の支援活動について示されながら、以下のお話をされました。

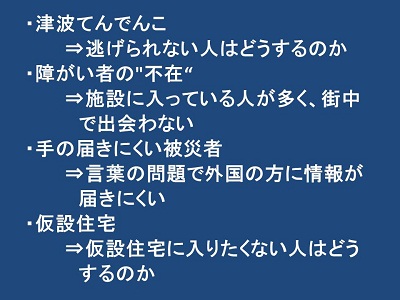

また、「東日本大震災からの示唆」として、次の4点を示されました。

また、「東日本大震災からの示唆」として、次の4点を示されました。

◆「イツモ防災」

◆「イツモ防災」

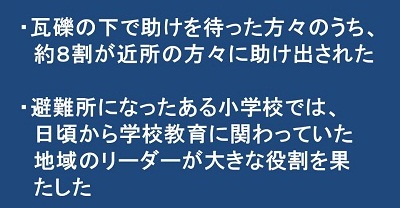

阪神・淡路大震災では、

ことを挙げ、地域の人たちのつながり、学校と地域とのつながりが災害に大きな力になることを示されました。

ことを挙げ、地域の人たちのつながり、学校と地域とのつながりが災害に大きな力になることを示されました。

"モシモ"の災害に備えるのが防災ではあるが、「イツモ防災」として「学校や地域にすでにあるイベントに防災の観点を取り入れていく『楽しみながら進められるような防災』」が必要であることを話され、地域の盆踊りに「消火器ストライクアウト」や「防災クイズ」「(非常持ち出し袋の)人形劇」などを組み込んでいる神戸の例を紹介していただきました。

(人権教育研究室)