地学分野の研修では、野外研修を3回実施しました。3回しかない野外実習ですので、大阪府の地質について大まかにつかめるように適地を選定しています。

☆10月20日(月)・・・宝塚市方面 六甲花崗岩類、有馬層群、段丘の観察

☆10月27日(月)・・・高槻市方面 丹波層群、芥川・摂津峡の観察

☆11月10日(月)・・・和泉・貝塚市方面 大阪層群、和泉層群の観察

これらの研修では、落合清茂先生(関西外国語大学教授・元センター職員)を講師にお迎えし、ご指導いただいています。

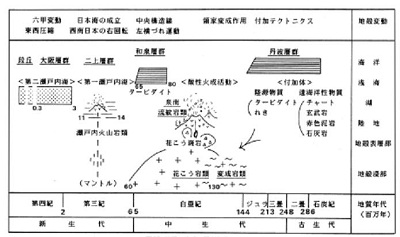

上の図からもわかるように、野外実習の3地域の地層は堆積や生成した年代を見ると、古生代末から新生代までの約3億年にわたります。大阪では、約3億年間の地層や岩石を観察できるわけです。ハンマーでたたいてみると、「カキーン!」という音のする古生代から、「コキーン!」の中生代を経て、「ドスン!」の新生代まで。

上の図からもわかるように、野外実習の3地域の地層は堆積や生成した年代を見ると、古生代末から新生代までの約3億年にわたります。大阪では、約3億年間の地層や岩石を観察できるわけです。ハンマーでたたいてみると、「カキーン!」という音のする古生代から、「コキーン!」の中生代を経て、「ドスン!」の新生代まで。

まずは、山をつくる地層について、地層の古い順に話を進めていきましょう。

プレートに乗って運ばれてきた地層(付加体)を含む丹波層群。10月27日に訪れた芥川・摂津峡では、川の真ん中にある大きな縞状チャートの礫や南方でできたと思われる石灰岩の円礫を見つけました。花こう岩体との接触により熱変成を受けた岩石も観察できます。

10月20日に訪れた白水峡~蓬莱峡では、風化した花こう岩や有馬層群など、主に火成作用により形成された地層・岩石類を観察しました。かつて地下深部でゆっくりと冷え固まった花こう岩が、今では地上で観察することができます。有馬層群の流紋岩質の凝灰角礫岩と六甲花こう岩とが断層で接している露頭も観察しました。地殻変動による大きな変位の隆起もあったのでしょうが、むしろ小さな変位の積み重ねと雨水などによる侵食作用の結果が景勝地として知られる現在の蓬莱峡の姿なのだと言えるでしょう。

10月20日に訪れた白水峡~蓬莱峡では、風化した花こう岩や有馬層群など、主に火成作用により形成された地層・岩石類を観察しました。かつて地下深部でゆっくりと冷え固まった花こう岩が、今では地上で観察することができます。有馬層群の流紋岩質の凝灰角礫岩と六甲花こう岩とが断層で接している露頭も観察しました。地殻変動による大きな変位の隆起もあったのでしょうが、むしろ小さな変位の積み重ねと雨水などによる侵食作用の結果が景勝地として知られる現在の蓬莱峡の姿なのだと言えるでしょう。

11月10日に訪れた和泉層群は、貝塚市の府立少年自然の家(蕎原)の北方で観察しました。中央構造線の北側に位置し東西に細長く続く堆積盆地に陸源性の砕屑物が堆積し、厚さが数千メートルにもなります。主に地震による海底地滑りなどにより深海底に堆積した砂岩と泥岩の互層で特徴づけられます。見学のコースの途中に、時間のギャップを表す「不整合」が観察できます。地層の移り変わりに注意しながら不整合面を探しました。

11月10日に訪れた和泉層群は、貝塚市の府立少年自然の家(蕎原)の北方で観察しました。中央構造線の北側に位置し東西に細長く続く堆積盆地に陸源性の砕屑物が堆積し、厚さが数千メートルにもなります。主に地震による海底地滑りなどにより深海底に堆積した砂岩と泥岩の互層で特徴づけられます。見学のコースの途中に、時間のギャップを表す「不整合」が観察できます。地層の移り変わりに注意しながら不整合面を探しました。

以上は、山をつくる地質についての野外研修についてでしたが、平地や丘をつくる地質の野外研修として、大阪層群の観察があります。

以上は、山をつくる地質についての野外研修についてでしたが、平地や丘をつくる地質の野外研修として、大阪層群の観察があります。

大阪層群は約300万年~30万年前にできた地層であり、未固結の第四紀の堆積物です。柔らかく土地利用しやすいために開発が進んでいます。そのため、観察に適した地を探すことが、年々難しい状況となってきています。

今回は、11月10日に、和泉市の大阪層群の露頭を使って研修しました。大阪層群は、海でできた地層と淡水でできた地層からなっています。海でできた12枚の海成粘土と、30数枚の火山灰で特徴づけられています。今回は3番目の海成粘土(Ma3)の中にはさまれて存在するアズキ火山灰と、土生滝Ⅱ火山灰を観察しました。火山灰は、地質時代の中ではほんの一瞬の出来事(火山の噴火)の産物であり、同じ火山灰が見つかる各地点は、その堆積した時間が同一であることを表しています。その意味で、地層を比べる時には非常に重要な役割を果たすことを研修しました。

大阪層群は、氷河期における海進・海退による海水準変動による堆積物であり、丹波層群や和泉層群とは堆積の仕方が異なっています。

大阪層群は、氷河期における海進・海退による海水準変動による堆積物であり、丹波層群や和泉層群とは堆積の仕方が異なっています。

上記の観察地以外に、生駒山・二上山や、どんずる峰なども見学地の一つに加えたいところですが、時間的制約・露頭の新鮮さの問題もあって実現していません。地学分野の研修では、野外に出て直接自然から学ぶことが大切です。

(理科教育研究室)