今年度は「大阪の授業STANDARDの確立に向けて -学ぶよろこび・わかる感動-」をテーマに掲げ、12月26日(金)午前に5分科会、ランチタイムコンサート、午後に6分科会を開催しました。

当日の様子を午前の部、午後の部に分けて掲載します。 なお、各分科会の発表要旨は、下記よりダウンロードできます。

☆A-1分科会・A-2分科会☆

☆A-3分科会・A-4分科会・A-5分科会☆

【午前の部】

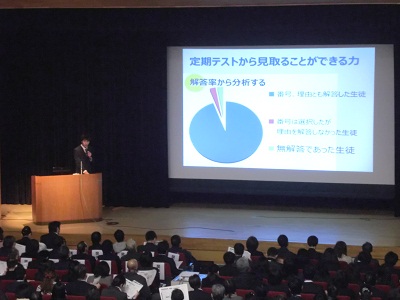

■A-1分科会

「授業をかえる 学びが見える -授業改善!子どものよりよい変容をめざして-」

大ホールを満杯にした今年の研究フォーラム。校内研究はある程度進み始めているものの、「授業の質を上げていきたい!」「何とか学校をあげた授業改善を進めたい!」・・・。

さまざまな思いで集まった参加者を前に、子どもの変容をめざした守口市立三郷小学校(竹下教諭)、羽曳野市立誉田中学校(藤森教諭)からの実践発表と、三郷小の福岡校長、羽曳野市教育委員会の小林指導主事も交えてのパネル・ディスカッション、大阪教育大学の新坊教授による講演が行われました。

参加者からの感想の一部を以下に紹介します。

<三郷小:竹下教諭の発表について>

ノート指導を通じて、子ども主体の授業改善や子どもに返していく姿勢が素晴らしい。ノートづくりの型に終始するだけでなく、ノート指導の根拠や方向性が明確であるので、教員が同じ意識をもって取り組んでいけるのだろう。さらに評価方法の見直しまでされていて勉強になった。

単元を貫く言語活動を学習の最終ゴールに位置付けた国語の授業実践がとても勉強になった。ねらいに合った言語活動を設定し、それを実現するために1時間ごとの単元計画を作っていく、評価規準や判断基準を明確に持つ、そういう単元構成ができる授業力も身に付けていかないといけない。

主体的学びのメカニズム、アクティブ・ラーニング等、世界的課題と大阪の教育とを重ね合わせた幅広い学びのある講演だった。今までの自分ではいけない、時代の流れに沿って自分も変わっていかなければならないと強く感じた。校内研や授業研の意義も分かり、大変参考になった。

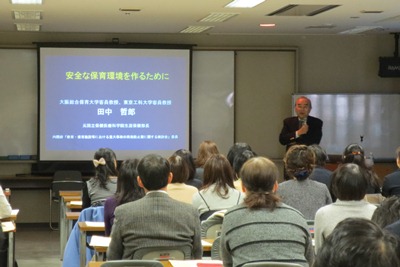

■A-2分科会

「安全な保育環境をつくるために」

A-2分科会では、「安全な保育環境をつくるために」というテーマのもと、講演と実践発表を行いました。

大阪総合保育大学客員教授の田中哲郎先生の講演では、乳幼児の事故に関する具体的なデータを踏まえ、事故の内容や原因を分析する具体的な方法(K-SHEL分析)とともに、子どもの発達段階と年齢による行動特性に応じた対策の具体例が示されました。

例えば、ボールを追いかけることに夢中になって人とぶつかったり道に飛び出したりする事故は「一つのことしか考えられない」という行動特性、ライターで遊んでやけどをしたりする事故は「大人のまねをしたがる」、「好奇心が旺盛になる」という行動特性に関係しているので、子どもの次の行動を予測しながら度を超さないように注意する、危険な物を子どもの近くに置かない、危険のない物の扱い方や遊び方を子どもに教えるなどの対応が必要となります。また、転倒・転落による事故といっても、1~2歳の子どもは歩行が不安定であること、3~6歳の子どもは行動範囲が広がり動きが活発になることから、転倒・転落事故が起こりやすい場所や事故の程度が異なることを考慮することが必要です。

また、正確な知識に基づく実践の大切さ、家庭や地域とつながって子どもの安全を守ることの必要性など、幼稚園における安全・健康の確保の重要性についてもお話しいただきました。

高槻市立磐手幼稚園と泉大津市立条東幼稚園の実践発表では、園長、保育者それぞれの立場から、子どもの生命と安全を守るための日常的・具体的な取組が写真や映像を交えて紹介されました。

高槻市立磐手幼稚園と泉大津市立条東幼稚園の実践発表では、園長、保育者それぞれの立場から、子どもの生命と安全を守るための日常的・具体的な取組が写真や映像を交えて紹介されました。

アンケートでは、保育内容だけでなく安全・健康面についてもこれまで以上に考えていきたい、保育実践の中で活用できるヒントをたくさん得ることができたなど、肯定的なご意見をたくさんいただきました。

アンケートでは、保育内容だけでなく安全・健康面についてもこれまで以上に考えていきたい、保育実践の中で活用できるヒントをたくさん得ることができたなど、肯定的なご意見をたくさんいただきました。

(企画室)

■A-3分科会

「同僚性を高め、人材育成につなげる」

A-3分科会は、「同僚性を高め、人材育成につなげる」と題し、前半は、小学校、中学校、高等学校における「人材育成の取組」の実践発表を行いました。後半は、それらの発表を基に人材育成の在り方について協議し、今後の方向性を探るパネルディスカッションを行いました。

吹田市立千里新田小学校からは、経験年数が10年に満たない教職員が半数を超える中で、悩みを相談し合える雰囲気をつくり、日々の学校教育活動を通して人材を育成していく具体的な取組が発表されました。

富田林市立第一中学校からも、20代の教職員が4割近くを占める中で、子ども一人ひとりの望ましい成長につなげていくためには、教職員も一人ひとりが自分の役割に対して、やる気を持って臨むことが大切であり、結果的に組織力向上につながる取組が発表されました。

府立福井高等学校からは、1984年の創立以来の「地域連携」と「学校改革」を両輪とした「協働」を通じた人材育成の取組が発表されました。

後半のパネルディスカッションでは、大量退職、大量採用の中での人材育成に向けては、定められた研修や公開授業を行うだけでなく、年間を通して自主的な教科研究や研修を経験年数の少ない教職員と経験豊かな教職員が協働で行うことが重要であることや、それらの取組による成果や要因となった校内研修体制の確立や校内研究の在り方、外部機関との連携の方法等を共有するとともに、同時に見えてきた課題について意見交換し、大阪芸術大学易教授の助言を得て、今後の方向性を探りました。

後半のパネルディスカッションでは、大量退職、大量採用の中での人材育成に向けては、定められた研修や公開授業を行うだけでなく、年間を通して自主的な教科研究や研修を経験年数の少ない教職員と経験豊かな教職員が協働で行うことが重要であることや、それらの取組による成果や要因となった校内研修体制の確立や校内研究の在り方、外部機関との連携の方法等を共有するとともに、同時に見えてきた課題について意見交換し、大阪芸術大学易教授の助言を得て、今後の方向性を探りました。

経験年数の少ない教職員の育成には、授業や行事はもとより校種間の連携や地域連携に主体的に関わる中で、対話やコミュニケーションによる「協働」を体験し、責任感や達成感を積み重ねることが重要であり、学び続ける教職員として、経験年数の少ない教職員の主体性を育てていくとともに、経験豊かな教職員も主体的に行動する重層的主体性が求められることを確認しました。

参加者からは、「小・中・高と違う校種にもかかわらず共通する部分が多くありました。取り入れるヒントがたくさんあった」「今回のテーマはとても良かった。『同僚性を高め、人材育成につなげる』というテーマは、働く中で何よりも大切な事だと思う。今後も分科会として取り上げてほしい」などの感想をいただきました。

(学校経営研究室)

■A-4分科会

「子どもの『安心』を大切にした学校づくりを!!-命と安全を守る人権教育-」

人権教育研究室では、平成25・26年度の2年間にわたり、「子どもの命と安全を守る人権教育」をテーマに調査・研究をおこなってきています。その一環としてA-4分科会(人権教育)では、「子どもの命と安全を守る人権教育」を大きなテーマに、調査・研究の中間報告と2本の実践報告、講演を行いました。

はじめに、調査研究の報告として、教職員向けの資料「人権教育リーフレット・シリーズ」のすでに完成している5つと、現在作成中の6つのリーフレットのうち、新たなテーマ「携帯・ネットに関わる人権」「食物アレルギーのある子どもの人権」について報告をしました。

実践発表では、まず、羽曳野市立埴生小学校から「みんながかかわる 子どもマッピング~Aを中心に据えて~」と題して、いじめの未然防止にもつながる「子どもマッピング」を活用した集団づくりや子どもへの具体的な支援についてお話しいただきました。次に、府立福井高等学校から「生徒が見えてきた~セクシュアル・マイノリティ生徒と出会ってわかったいろいろなこと~」と題して、セクシュアル・マイノリティの生徒の思いを大切にしながら進められた取組についてお話しいただきました。

参加者からは「子どもをつなぐための手立てについて学べた」「子どもに寄り添って関わることの大切さを再認識した」等の感想をいただきました。

※人権教育リーフレットは、大阪府教育センターホームページよりダウンロードできます。

(人権教育研究室)

■A-5分科会

「不登校・ひきこもりの高校生支援について」

教育相談室担当のA-5分科会は「不登校・ひきこもりの高校生支援について」をテーマとし、内容は以下のとおり、「実践発表」と「パネルディスカッション」の2部構成で実施しました。

当日は57名の参加者があり、教職員に加えて学生、NPO法人等様々な立場の方々にご参加いただきました。

1.実践発表 (若者・青少年を支援する社団法人の代表、行政の課長からの活動紹介)

まず、一般社団法人officeドーナツトークの田中俊英代表からは「スモールステップ支援スケール」を基にしたスモールステップでの有効な支援についての発表がありました。次に豊中市の杉山眞紀青少年育成課長からストリートダンスの支援事業を例に挙げた行政によるマッチングの手法について、さらに府立子どもライフサポートセンターの稲垣靖学習支援課長からは入所生徒の生活とその成長を通しての活動発表がありました。最後に吹田市民公益活動団体、吹田子ども支援センターの森本英之代表からは支援情報が少なく発達障がいや貧困で悩む不登校生徒への支援とその課題についてご紹介いただきました。

まず、一般社団法人officeドーナツトークの田中俊英代表からは「スモールステップ支援スケール」を基にしたスモールステップでの有効な支援についての発表がありました。次に豊中市の杉山眞紀青少年育成課長からストリートダンスの支援事業を例に挙げた行政によるマッチングの手法について、さらに府立子どもライフサポートセンターの稲垣靖学習支援課長からは入所生徒の生活とその成長を通しての活動発表がありました。最後に吹田市民公益活動団体、吹田子ども支援センターの森本英之代表からは支援情報が少なく発達障がいや貧困で悩む不登校生徒への支援とその課題についてご紹介いただきました。

2.パネルディスカッション「不登校・ひきこもりの高校生支援について考える」

コーディネーターをofficeドーナツトークの田中代表にお願いし、パネリストに前述の実践発表者の3人の方々と府教育センター附属高校小寺五三子教諭、府立箕面東高校森本光展教諭を加え、パネルディスカッションを行いました。その中では、連携の必要性と具体的な課題に関して、学校が抱え込んでしまい、かえって子どもの抱える課題が見えづらくなっているのではとの意見や、家庭・社会の価値観の変化により、第三者機関のかかわりが必要となっているとの意見も出されました。まとめとして、熱意を持ち関係機関がつながり、困難な状況にある子どもたちを支援することの大切さを確認しました。

コーディネーターをofficeドーナツトークの田中代表にお願いし、パネリストに前述の実践発表者の3人の方々と府教育センター附属高校小寺五三子教諭、府立箕面東高校森本光展教諭を加え、パネルディスカッションを行いました。その中では、連携の必要性と具体的な課題に関して、学校が抱え込んでしまい、かえって子どもの抱える課題が見えづらくなっているのではとの意見や、家庭・社会の価値観の変化により、第三者機関のかかわりが必要となっているとの意見も出されました。まとめとして、熱意を持ち関係機関がつながり、困難な状況にある子どもたちを支援することの大切さを確認しました。

パネルディスカッションの内容や形式についても好評で、「外部機関と学校関係者、行政の方も交えてのパネルディスカッションはとても充実していたように感じました」「突っ込んだ内容で良かった」など、パネリストの発言に共感された内容の感想が寄せられました。

(教育相談室)

泉南中学校吹奏楽部による演奏はコンサートの始まりにふさわしいもので、緊密なアンサンブルによるダイナミックな演奏が玄関ホールの高い天井に響き渡りました。続く摂津支援学校・とりかい高等支援学校によるバンド演奏は、友人と一緒に曲を演奏する喜びと音楽に対する真摯な取組の姿勢が聴く者の胸をうつものでした。東住吉高等学校芸能文化科の和装でのきびきびとした美しい所作による演奏は、連調の鼓によるリズミカルな響きと朗々とした謡が印象的で、日本の伝統的な音楽文化の良さを改めて認識できるものでした。締めくくりを飾った夕陽丘高等学校音楽科によるピアノ伴奏の合唱は柔らかなハーモニーの推移が非常に美しく、細かな音楽の表情もとても豊かな演奏でした。

生徒のみなさんのすばらしい演奏によって、今年度のランチタイムも教育センターで楽しいひと時を過ごすことができました。関係者の皆様、ありがとうございました。

(カリキュラム研究室)