10年経験者研修の研究授業として、化学科の教員が環境科学コースの「理数化学」と「水と人間生活」の授業で藍染めをすることになりました。

ポイントは「主体的・対話的で深い学びの視点を意識する」。授業の目的としては、「酸化還元反応が身近なところで活用されていることに気づき、さらにそれを主体的に探究すること」です。

実は、この時間のために1年くらいかけて準備をしていました。

本校のビオトープでアイ(タデアイ)を育て、夏休みの7月に葉っぱを刈り取り、10月までかけて乾燥させました。7月31日の作業風景です。

そして本日、いよいよ実験です。

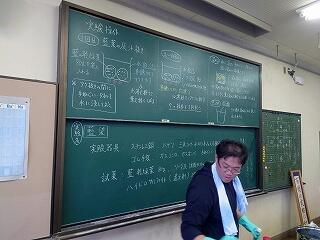

まず、今日の作業と理論を説明します。

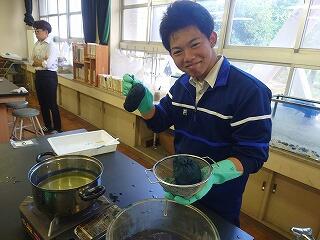

アイの葉っぱをさっとゆでてアク抜きした後、還元剤を入れた水で煮込みます。これを数回繰り返します。これで染めるための液ができあがります。

この作業、なかなかの臭気が漂います。それでも楽しそうです!

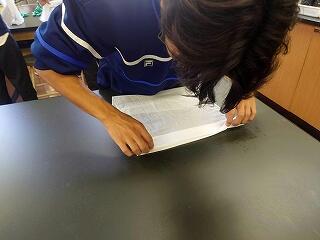

この間に、染めたい布を用意し、模様の図案を考え、絞ったり等の準備をします。

染め液が完成し、染めたい布の用意ができれば、いよいよ染色です。

布を染め液につけていきます。

色の変化に注目!最初は緑色ですが、染め液から取り出したりして空気に触れさせることで...

だんだん「藍色」になっていきます。

最初は緑色なのですが、布を取り出して空気に触れさせることで酸化反応が進み、美しい藍色が出てくるのです。

そのため「青は藍より出でて藍より青し」といわれるのですね。

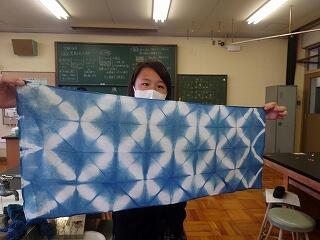

しばった部分をほどきます。(一番ワクワクするところです♪)

最後は酸で色止めし、水洗いして、乾かします。

作品をどうぞ。とても濃く染まりました!

藍染めは、現在はインジゴ等の合成染料を使うことが多いですが、今回の授業では、古来からのアイの葉っぱを使った藍染めの手法で行いました。そして、材料のアイを育てて収穫するところから、すべて本校で行いました。こんなことができるのも、国内屈指の広さのビオトープを所有する平野高校の環境科学コースの強みです。