A・B2つの日程で行われた連続5日半にわたる「小・中連携のための観察実験研修」が、8月5日に無事終了しました。この研修は、昨年度から実施しており、今年度は、文部科学省の「理科の観察・実験指導等に関する研究協議実施事業」の委託を受けて実施しています。

小学校と中学校で行われる観察や実験を、学習指導要領に従った系統性に配慮しながら、子どもの発達段階に応じた学習活動がどのように行われるべきかを知るとともに、実験や観察の実習を通してその指導力の向上を図ることがこの研修の主な目的です。同時に、地域の小・中学校の連携を促進することも大切な目的の一つです。

小学校と中学校で行われる観察や実験を、学習指導要領に従った系統性に配慮しながら、子どもの発達段階に応じた学習活動がどのように行われるべきかを知るとともに、実験や観察の実習を通してその指導力の向上を図ることがこの研修の主な目的です。同時に、地域の小・中学校の連携を促進することも大切な目的の一つです。

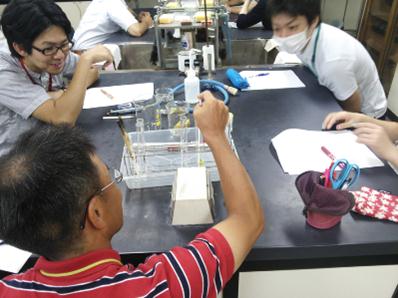

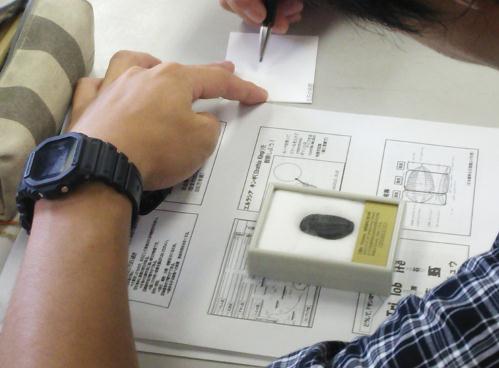

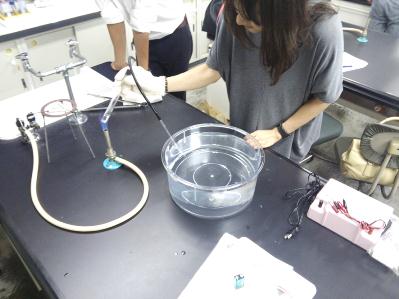

研修は、同じ地域の小学校の先生と中学校の先生が一つのグループをつくって交流をしながら一緒に観察・実験を行うように実施しました。中学校での学習内容については小学校の先生にとってはやや難しいところもありましたが、中学校の先生が積極的に小学校の先生に説明する姿が見受けられ、「物理分野」「化学分野」「生物分野」「地学分野」それに「授業デザイン」という5つの講座を順に受講していくなかで、グループの中での一体感が自然と生まれてきました。

研修は、同じ地域の小学校の先生と中学校の先生が一つのグループをつくって交流をしながら一緒に観察・実験を行うように実施しました。中学校での学習内容については小学校の先生にとってはやや難しいところもありましたが、中学校の先生が積極的に小学校の先生に説明する姿が見受けられ、「物理分野」「化学分野」「生物分野」「地学分野」それに「授業デザイン」という5つの講座を順に受講していくなかで、グループの中での一体感が自然と生まれてきました。

中学校の先生方にとっては小学校で子どもたちがどのようなことを学び、どのような体験をしているかを知ることは、中学校での学習活動を行う上で大切なことです。また、小学校の先生にとっては、中学校での学習内容を知ることも意味があることですが、同じ地域の小・中学校でグループをつくり、交流することによって、小学校の先生が理科に関する相談があれば中学校の先生に気軽に質問できる関係をつくることができます。

中学校の先生方にとっては小学校で子どもたちがどのようなことを学び、どのような体験をしているかを知ることは、中学校での学習活動を行う上で大切なことです。また、小学校の先生にとっては、中学校での学習内容を知ることも意味があることですが、同じ地域の小・中学校でグループをつくり、交流することによって、小学校の先生が理科に関する相談があれば中学校の先生に気軽に質問できる関係をつくることができます。

中学校の先生からは、中学校に入ってくる子どもの観察や実験などの体験が出身小学校によって大きく違うとやりにくい部分があるとの発言もあり、これからは地域の小・中学校で連携をしっかりとしていきましょうという声が多くきかれました。

中学校の先生からは、中学校に入ってくる子どもの観察や実験などの体験が出身小学校によって大きく違うとやりにくい部分があるとの発言もあり、これからは地域の小・中学校で連携をしっかりとしていきましょうという声が多くきかれました。

小学校では中学校と違って、一人の先生が多くの教科を教えなくてはならない状況です。そのため、特に理科については、専門性の高い中学校の理科の先生との連携は意義深く、地域の小・中学校が一体となって理科教育を推進しようと、メールアドレスを交換するグループもありました。

受講者の感想のいくつかを紹介します。

受講者の感想のいくつかを紹介します。

・「授業デザインの研修では、頭の中で実際の授業を思い浮かべながら受けることができました。2学期以降の授業に取り入れていきたいと思います」

・「言語活動の重要性を知ることができました」

・「小学校の教員ですが、今教えていることが中学校で学習することにどのようにつながっているのかを意識することの大切さに気づきました」

・「中学校での生徒のつまずくところを知り、小学校でこのように教えると中学校でのつまずきも減るのではないかと思えるところが発見できました」

・「理科は面白いと思ってもらえる授業づくりにあらためて取り組んでいきたいと思いました」

これらの感想はごく一部ですが、多くの受講者に研修の趣旨が伝わっていることがわかります。

子どもの状況把握や支援についてはこれまでも小・中学校間での連携がなされてきましたが、教科指導面においても地域ごとに小・中学校の連携が進んでいってほしいと思います。

(理科教育研究室)