最近、学校などで「合理的配慮」ということばを聞かれたことがあるかと思います。今年度、研修などでしっかり学ばれた方もおられるでしょうし、聞いたことはあるけどよくは知らないという方もおられるでしょう。今年度、大阪府教育センター支援教育推進室では、さまざまな研修においてこのテーマを取り上げました。また、平成27年12月25日に開催される「大阪府教育センター研究フォーラム」においても、「学校における合理的配慮を考える ―インクルーシブ教育システム構築に向けて―」をテーマとして分科会を開催する予定です。

実は、これこそ今、しっかりとおさえておきたいことばなのです。

ここでは、連続ミニ講座として、5回にわたってみなさんにこの「合理的配慮」についてご説明したいと思います。

第1回は、「『合理的配慮』って何?」をテーマにお伝えします。

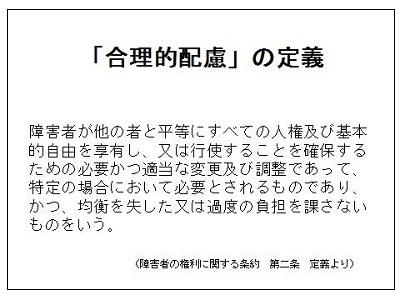

まずは下の定義を見てください。

これは、「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」に記された条文の抜粋です。

外務省が発行した「障害者権利条約パンフレット」の文言をかりると、「合理的配慮とは、障害者が困ることをなくしていくために、周りの人や会社などがすべき無理のない配慮」ということになります。

書かれていることは、大阪の先生方がこれまで頑張ってこられた「ともに学び、ともに育つ」教育の理念にもかなっていますね。

さて、この「合理的配慮」ですが、日本の法律、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の中にうたわれているものです。そしてこの法律は、平成28年4月1日施行なんです。

だから今、「合理的配慮」なんですね。

そこで、この「合理的配慮」について、全5回でお知らせしたいと考えています。今後の予定は、

第2回 「合理的配慮」の背景とは?

第3回 「合理的配慮」と「基礎的環境整備」

第4回 学校における「合理的配慮」を考える

第5回 「合理的配慮」をめぐる国、府の動き

・・・です。この機会に、一緒に学びましょう。 (支援教育推進室)