小・中学校長人権教育研修

「小・中学校長人権教育研修(第2回)〈11月10日(月)〉」では、貧困の問題をテーマに、子どもの貧困の現状と学校の役割や取組についてお二人の方からご講演をいただきました。

★「貧困格差の拡大と学校教育の課題」 大阪府立大学 人間社会学部 社会福祉学科 教授 西田芳正さん

平成24年の「子どもの貧困率」は16.3%(厚生労働省)であり、算出の基となる所得金額が近年下がり続けていることから、増加し続ける「貧困層」の生活の内実がより厳しいものになっていること、 中卒や高校中退の若者への生活史調査から、「不利が不利」を呼び、家庭生活の困難さが早期の学校教育からの離脱へとつながっていることなどを話されました。

そして、学校教育の課題として、以下のことなども示されました。

● 基礎学力の定着と学力向上、進路指導

● 家族のあり方(男女が対等に労働と家事・育児を支え合う)の提示

● 多様な職業モデルの提示

● 「働いて生きること」の意義を伝えること

● 保護者のエンパワーメントの可能性

さらに、子どもたちに「困難に陥った際に生き延びるための力をつける」ことが不可欠であると話されました。

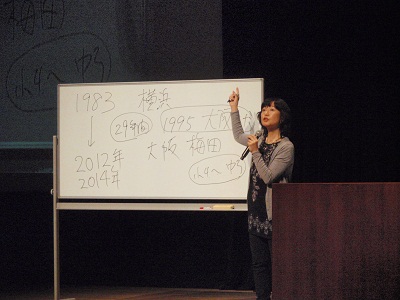

★「子どもに『ホームレス』をどう伝えるか-野宿者襲撃・学校のいじめをなくすために-」 一般社団法人ホームレス問題の授業づくり全国ネット 代表理事 北村年子さん

まずは教材用DVD「『ホームレス』と出会う子どもたち」を視聴し、「ホームレス」についての理解を深めました。講演では「ホームレス」襲撃事件を取材等される中で、「弱い者が、さらに弱い者を攻撃する」という「いじめの連鎖」の構図が「ホームレス」襲撃事件にもあることを示され、学校教育の中で大切にすべきことについて、次のように話されました。

● 暴力と自尊感情は反比例している。自尊感情を高めることが大事

● 社会的自尊感情「ナンバー1」よりも、基本的自尊感情「オンリーワン」を育む

● 「間違いを認め合える」「失敗を許し合える」子どもたちを育てる

● 努力してもだめなときはある。「助けて」と言える子どもを育てる

また、「無関心は最大の暴力」であり、「かかわりを持つこと」が大切であるとも話されました。

お二人のご講演から、参加者は、貧困の問題と学校の果たすべき役割についての認識を深めることができた研修となりました。

(人権教育研究室)