今回紹介するのは、先日大阪府教育センターで開催された研究フォーラムP-1分科会会場に設置し、参加者に体験していただいた音声コード読取機と音声コードです。

音声コードとは、視覚に障がいのある方々などへの情報伝達手段を広げるために、文字情報を"読む"ものから"聞く"ものへと変換するものです。

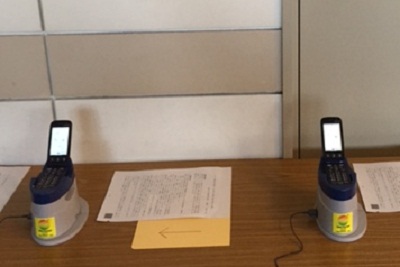

日本で開発された下記のようなコードで、一見すると普段よく見慣れたQRコードに似ていると感じられるかもしれません。音声コードは、そのサイズにより400~1000字の文字情報をデジタル化しコード内に収めることができます。このデジタル化したコードを音声化するには、活字文書読上げ機が必要となります。今回は、読上げ機として音声コード対応携帯電話と読取補助アダプターを用いました。

【音声コード(サンプル)】

【音声コード(サンプル)】

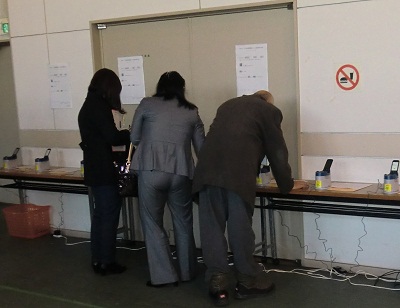

P-1分科会で配付した資料の一部に、音声コードを貼付しました。参加者の方々も興味を持ってくださり、体験されていました。「たくさんの文字データをこんなに小さなコードに変換できるんですね」「音声コードへの変換は、難しいのですか」「読上げは、私の携帯電話でもできますか」といった声や質問を受けました。

音声コードは、専用ソフトにより簡単にパソコンでコード化することができます。読上げ機については、携帯電話では、対応した専用のものが必要ですが、スマートフォンをご使用の方は専用のアプリケーションをダウンロードすることで利用可能です。

音声コード付き印刷物の普及拡大は、視覚に障がいのある方々や文字の読みにくさを感じられている方々にとって大変有効な手段です。今後、印刷物のユニバーサルデザイン化を支援教育研究室でも進めていきたいと考えています。

【音声コードを体験されている様子】

【音声コードを体験されている様子】

(支援教育研究室)