~人権教育リーフレットシリーズ その7~

ネット・スマホの問題と子どもの人権

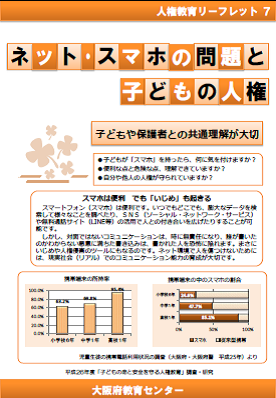

スマートフォン(スマホ)は便利です。いつでもどこでも、膨大なデータを検索して様々なことを調べたり、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)や無料通話サイト(LINE等)の活用で人との付き合いを広げたりすることが可能です。しかし、対面ではないコミュニケーションは、時に無責任になり、誰が書いたのかわからない悪意に満ちた書き込みは、書かれた人を恐怖に陥れます。まさにいじめや人権侵害のツールにもなるのです。ネット環境で人を傷つけないためには、現実社会(リアル)でのコミュニケーション能力の育成が大切です。

スマートフォン(スマホ)は便利です。いつでもどこでも、膨大なデータを検索して様々なことを調べたり、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)や無料通話サイト(LINE等)の活用で人との付き合いを広げたりすることが可能です。しかし、対面ではないコミュニケーションは、時に無責任になり、誰が書いたのかわからない悪意に満ちた書き込みは、書かれた人を恐怖に陥れます。まさにいじめや人権侵害のツールにもなるのです。ネット環境で人を傷つけないためには、現実社会(リアル)でのコミュニケーション能力の育成が大切です。

子どもに何を伝えたらいいのだろうか

書き込んだ内容は多くの人が見ることになり、その書き込みの相手だけでなく、書き込んだ本人も含めた人権侵害事象に発展することもあります。最近では、ホームページ以外でもSNSやLINE等の無料通話サイト等で、様々な人権侵害事象が生起しています。子どもたちが自他の人権を傷つけたり被害に逢ったりしないように、インターネットやスマートフォン等の使い方について子どもと一緒に考えていくことが必要です。(リーフレット本文より)

教職員も高いメディアリテラシー能力が求められている

メーリングリストや無料通話サイトの中でされているやりとりは、グループのメンバーでないと確認することができません。子どもと教職員の関係は、個人的なものではありません。もし何かトラブルが発生し、子どもの心を傷つけるようなことがあれば、個人の責任では済まされません。また、パソコンやスマホが持てない経済状況にある子どもたちが、情報を得られない状態に置かれてしまうことになります。教職員にもメディアリテラシーについての高い能力が求められています。 人権教育研究室では、平成25・26年度の2年間にわたり、「子どもの命と安全を守る人権教育」をテーマに調査・研究をおこなっています。 その研究成果を教職員向けの資料として「人権教育リーフレット・シリーズ」を作成し、順次、紹介しています。 今回はNo7、「ネット・スマホの問題と子どもの人権」を扱ったものです。 ※リーフレットは、大阪府教育センターホームページよりダウンロードできます。 ⇒ダウンロードはこちらから

(人権教育研究室)