~人権教育リーフレットシリーズ その10~

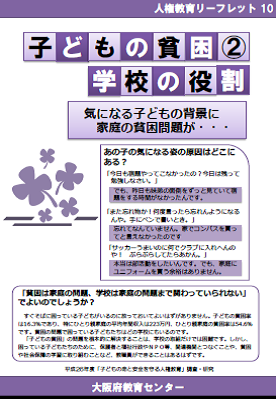

子どもの貧困② 学校の役割

「今日も宿題やってこなかったの?今日は残って勉強しなさい。」

でも、昨日も妹弟の面倒をずっと見ていて宿題をする時間がなかったんです。

「また忘れ物か!手にペンで書いとき。」

忘れてなんていません。家でコンパスを買ってと言えなかったのです。

「サッカーうまいのに何でクラブに入れへんのや!」

本当は部活動をしたいんです。でも、家庭にユニフォームを買う余裕はありません。

子どもの貧困率は16.3%であり、特にひとり親家庭の貧困率は54.6%です。貧困の問題で困っている子どもたちはどこの学校にでもいるのです。

(リーフレット本文より)

教職員・学校ができること

教材費や修学旅行の積立が遅れてきている、最近、生活が乱れてきている

こんな情報をキャッチしたら、

まず、旧担任からの引き継ぎや、教職員間の情報共有、家庭環境調査票、高校生活支援カード、校種間連携等で得た情報で家庭状況を再確認しましょう。

①外部機関と連携し、子どもと保護者を福祉などの専門機関につなげる

それとともに学校として子どものために家庭を見守っていく体制を組織し、支え続ける

②貧困の連鎖を断ち切るための学習を実施する

貧困を生み出す社会構造の問題を理解し、社会保障制度や「働く権利」について学び、貧困の連鎖を断ち切る子どもたちを育む

人権教育研究室では、平成25・26年度の2年間にわたり、「子どもの命と安全を守る人権教育」をテーマに調査・研究をおこなっています。

その研究成果を教職員向けの資料として「人権教育リーフレット・シリーズ」を作成し、順次、紹介しています。

今回はNo10、「子どもの貧困② 学校の役割」を扱ったものです。

※リーフレットは、大阪府教育センターホームページよりダウンロードできます。

⇒ダウンロードはこちらから

(人権教育研究室)