11月15日(日)、大阪教志セミナー第5回を行いました。

午前中はまず、「授業力をつけよう3」で「子どもの力を引き出す授業づくり―子ども主体の授業とは―」と題し、当センターの指導主事より講義がありました。子どもを大切にし、子どもの力を信じ、子どもの力を引き出す授業づくりを行うためには、何をどのように意識することが大切かということについて、講義の前半は、子どもの視点から、後半は、教師としての視点から考えてみようという内容でした。講義は、受講生が講師の問いかけに答えて具体的に問題を解いていくという形式で進み、積極的に自分たちの考えを述べ合っていました。

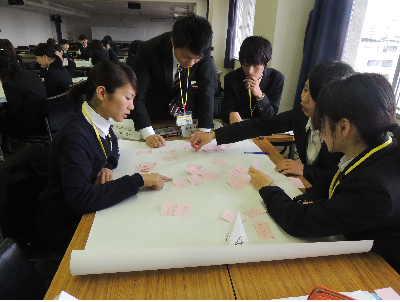

講義終了後、受講生は4つの研修室に分かれ、講義を受けて学んだことや気付いたことについて、グループで協議を行いました。「子ども主体で、考えを共有できる活気のある授業が大切である。」「子どもたちの実態を把握し、振り返りから逆算した授業作りを行うことが大切だ。」等の気付きを共有しました。

午後は、再び大ホールに集合し、最初に「これまでの『教志セミナー』から」と題し、当室室長が、第1回から第4回までの講座を振り返っての講義を行いました。続いて、セミナーコーディネーターが「自然体験実習を振り返って」の講義・演習を行いました。座席の近い受講生同士でグループを組み、ワークシートを用いて、宿泊を伴う行事において、引率教員として留意すべきポイントや必要な準備について考え、意見を共有しました。振り返ることによって、「また新たな発見ができた。」「復習がしっかりできたので、より理解することができた。」「行事では、校種や人数によって見るポイントが変わるということが分かった。」という感想がありました。

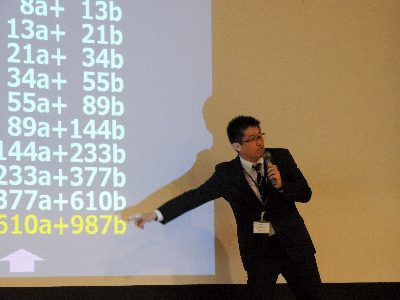

最後に「授業力をつけよう4」として、当室主任指導主事が、「学習指導要領に基づいた授業づくり―学習指導案の作成―」の講義を行いました。子どもたちの学びを保証するための設計図である「学習指導案」を作成するために考慮すべきポイントや、具体的な作成の流れについて学びました。受講生にとっては、知識はありながらも十分に理解するまでには至っていない「学習指導要領」や「教育課程」、「教科書」の果たす役割及び評価規準・判断基準などを、どのようにして「学習指導案」につなげていくのかをイメージできるように学びを深めました。

受講生アンケートには、「室長の講義であった『知識を知っているだけでは意味がない。それについていかに考えられるかが大事』という姿勢を大切に、今後も受講していきたい。」、「授業の振り返りの際に子どもたちが書く内容は、授業評価と一緒だと気付いた。それをもとに授業を改善する必要があると感じた。」という気付きがありました。「大阪教志セミナー」では、今後も教員として求められる資質や基礎的な指導力を育むために、学びを深めていきます。

(学校経営研究室)