2月28日(日)、「大阪教志セミナー」第11回を行いました。今回は「組織の一員として」についての考えを深める内容でした。

午前は、大ホールで、教志セミナー事務局より「教員の仕事-組織の一員として-」と題し、児童生徒の教育活動は、担任だけでなく、様々な立場の 人がそれぞれの立場で子どもたちに関わっているということについて、講義を行いました。

その後、「現場の先生に学ぶ3」として、支援学級と保健室の機能や役割について、2名の先生に実践発表をしていただきました。

最初に高槻市立赤大路小学校見勢みゆき教諭より、「支援学級の機能や取組」と題し、支援学級担任としての仕事や、今までに対応された子どもたちへの支援の仕方や工夫等についての発表がありました。「一人一人困っていることは違うので、支援も一人一人オーダーメイドの指導法を考えて行う。」というお話がありました。

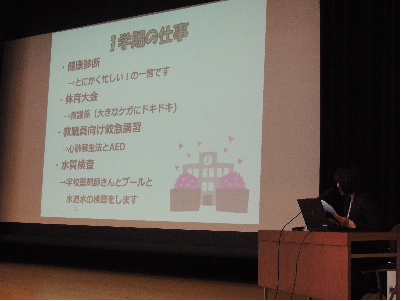

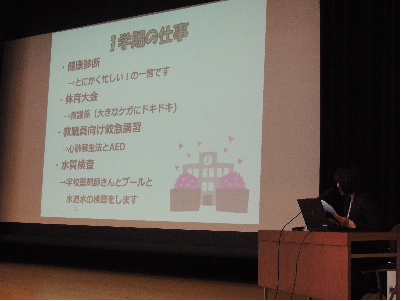

次に寝屋川市立第三中学校の宮川舞養護教諭より、「保健室の機能と取組」と題し、保健室の仕事内容や保健委員会での取組、保健指導や保健室経営における工夫等についての発表がありました。「養護教諭は基本的に各校1名配置のため、他の教員との連携プレーで保健室を経営する。」「学校は組織で動いているので、物事を決める時は会議を通す必要がある。」というお話がありました。

午後も引き続き、大ホールで二つの講義がありました。

まず、「これからの学校-組織の力と個人の力-」と題し、吹田市立山田第五小学校溝口千鶴校長より、学校づくりを行う上で大切にしていること、管理職の立場から個々の教員に求めること、学生の間に取り組んでおいた方がよいこと等についてご講義をいただきました。様々な問いかけや「子どもとつながる」をテーマとしたSWOT分析を取り入れながらの講義に、受講生たちは熱心に取り組み、学びを深めていました。

その後、学校経営研究室大崎室長の講義「『大阪教志セミナー』を今後の自分にどう活かすか2」で、「変わろうとする力」の大切さについて学びを深めました

講義終了後、受講生は4つの研修室に分かれ、グループ協議を行いました。まず、個々に、「大阪教志セミナー」での学びや体験を通して気付いた自分の「弱み」や「課題」について分析し、その「解決に向けた取組」について考えました。その後グループ内で発表と意見交換を行いました。

受講生のアンケートには、「教室だけが全てではなく、保健室や支援学級など様々な部署があってこその学校であることが分かった。」「学校で働くということは組織の一員となり、連携を深めながらのチームプレーなのだということを改めて実感した。」「第1回の講座ではあいまいな考えだったのが、自分の改善点がわかり、自分の考えを言葉で説明できるようになっていて、学びの定着を感じた。」という学びや気付きがありました。

8月から始まった平成27年度「大阪教志セミナー」も、いよいよ次回が最終回となります。

(学校経営研究室)

午前は、大ホールで、教志セミナー事務局より「教員の仕事-組織の一員として-」と題し、児童生徒の教育活動は、担任だけでなく、様々な立場の 人がそれぞれの立場で子どもたちに関わっているということについて、講義を行いました。

その後、「現場の先生に学ぶ3」として、支援学級と保健室の機能や役割について、2名の先生に実践発表をしていただきました。

最初に高槻市立赤大路小学校見勢みゆき教諭より、「支援学級の機能や取組」と題し、支援学級担任としての仕事や、今までに対応された子どもたちへの支援の仕方や工夫等についての発表がありました。「一人一人困っていることは違うので、支援も一人一人オーダーメイドの指導法を考えて行う。」というお話がありました。

次に寝屋川市立第三中学校の宮川舞養護教諭より、「保健室の機能と取組」と題し、保健室の仕事内容や保健委員会での取組、保健指導や保健室経営における工夫等についての発表がありました。「養護教諭は基本的に各校1名配置のため、他の教員との連携プレーで保健室を経営する。」「学校は組織で動いているので、物事を決める時は会議を通す必要がある。」というお話がありました。

午後も引き続き、大ホールで二つの講義がありました。

まず、「これからの学校-組織の力と個人の力-」と題し、吹田市立山田第五小学校溝口千鶴校長より、学校づくりを行う上で大切にしていること、管理職の立場から個々の教員に求めること、学生の間に取り組んでおいた方がよいこと等についてご講義をいただきました。様々な問いかけや「子どもとつながる」をテーマとしたSWOT分析を取り入れながらの講義に、受講生たちは熱心に取り組み、学びを深めていました。

その後、学校経営研究室大崎室長の講義「『大阪教志セミナー』を今後の自分にどう活かすか2」で、「変わろうとする力」の大切さについて学びを深めました

講義終了後、受講生は4つの研修室に分かれ、グループ協議を行いました。まず、個々に、「大阪教志セミナー」での学びや体験を通して気付いた自分の「弱み」や「課題」について分析し、その「解決に向けた取組」について考えました。その後グループ内で発表と意見交換を行いました。

受講生のアンケートには、「教室だけが全てではなく、保健室や支援学級など様々な部署があってこその学校であることが分かった。」「学校で働くということは組織の一員となり、連携を深めながらのチームプレーなのだということを改めて実感した。」「第1回の講座ではあいまいな考えだったのが、自分の改善点がわかり、自分の考えを言葉で説明できるようになっていて、学びの定着を感じた。」という学びや気付きがありました。

8月から始まった平成27年度「大阪教志セミナー」も、いよいよ次回が最終回となります。

(学校経営研究室)