校長 片山 造

教師という職業に「勝ち負け」があるとすれば、その対戦相手は誰で、何をもって勝敗が決まるのだろうか。振り返れば、私のこれまでの教員生活は連戦連敗だったような気がする。いくら生徒に(ルールは守れ)と言っても、「はーい」と元気のよい返事はあるが、一向に守らず停学に次ぐ停学。生徒が何か問題を起こす度に頭を下げに行った。謝ることや相手から罵声を浴びせられることを辛いなんて感じたことは一度もなかった。今もあまり変わってはいないが、「俺は先生だ。」という自覚ましてやプライドもなく、若くて世間知らず、生徒の兄貴分のつもりだったのかも知れない。

ある時など、隣の高校の生徒といさかいの手打ち(喧嘩の和解)をするということで、生徒代表の一人と指定された漁港に出向いた。行ってみると、手打ちどころか、木刀やらなにやら怪しげなものを持った大人(たぶん男子学生の先輩でその筋の方)が多数鋭い眼光で待ち受けていた。手打ちすることもかなわず、生徒と手に手を取って一目散に逃げたのを覚えている。(後に、生徒同士は和解することになった。)

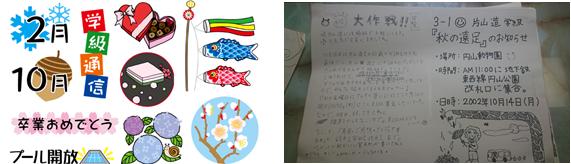

教員同士が競い合い、切磋琢磨(せっさたくま)しながら互いを高めていくこともある。競い合いのお題は、授業内容であったり、受け持ちクラスのテスト平均点だったり、文化祭や体育祭でのクラスの成績だったりした。私が初めて赴任した学校は、各担任が手書きの「学級通信」を発行するのが伝統的に習わしとなっていた。ご丁寧にも、その通信を持ち寄り吟味するという文化まであった。元旦まで毎日「通信」を作成している先生もいた。もちろん、部活動も指導し家庭も大切にしている先生がほとんどであった。新米教員の私がそんな先生方にかなうわけがない。一度はあきらめかけたが、(なにくそ)という負けん気がでてきて、生徒の助けをかりてバンバン発行した。無我夢中だった、そして楽しかった。

(福泉の1回も含め)5回、担任として卒業生を送り出したが、どのクラスでも学級通信を作成していたような気がする。題名は「やったるでえ」からスタートし「つくのしん?」...そして「とことん」である。最近、本棚の整理をしていたら、ファイリングしてある過去の「学級通信」を発見した。退職後、時間ができたら、読み返してみようと思っている。