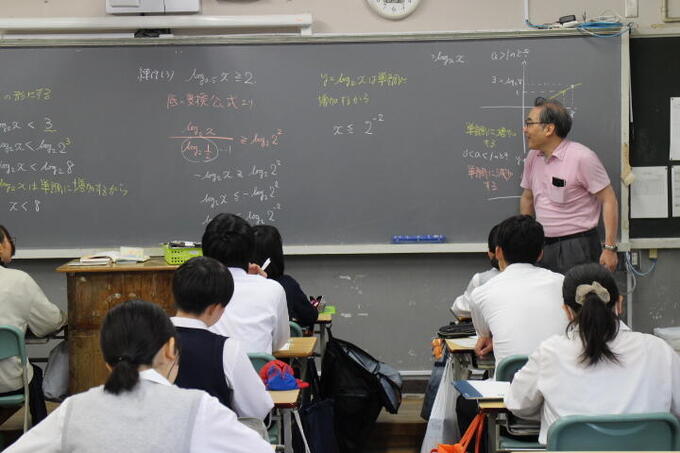

この日の授業見学は、またまた2年1組。そして数学。教室後ろの生徒たちには何度も狭い思いをさせてしまっています。(1クラス50人近く生徒がいた時代もあったはずですが、どうしていたんでしょうね?) 学習内容は「対数関数を含む方程式、不等式」でした。logですね。logを含む数式を書いたりすると、何となく賢くなったような、格好よくなったような優越感に浸れます。でも実際は、頭の中は「...そもそもログって何?『丸太』?」と、思考はあらぬ方向へ。("logarithm" 17世紀初めの造語だそうです)

3年生の生物は「理系」で、15人ほどの少人数講座でした。さすがに理系生物となると、「電位依存性ナトリウムチャネル」「ランビエ絞輪」など聞いたこともないような用語が頻出し、置いてきぼりを食らいます。黒板を見つめる生徒の集中力に脱帽。

大阪府立泉陽高校 校長 栗山 悟

↓ 授業はスムーズに進行していましたが、突然先生が「あれっ?...」とフリーズします。

↓ 先生「う~ん。。。」 するとあちこちから、生徒が解決策を。

↓ 先生「う~ん。。。」 するとあちこちから、生徒が解決策を。 ↓ 生徒の協力もあって、無事解決。思考力総動員でした。授業中の素敵なシーンです。

↓ 生徒の協力もあって、無事解決。思考力総動員でした。授業中の素敵なシーンです。 ↓ 「オレの答え、あってる?」「ええんちゃう」

↓ 「オレの答え、あってる?」「ええんちゃう」 ↓ 3年生「生物」。ご覧ください、すっと伸びた美しい挙手。(じゃんけんではありません)

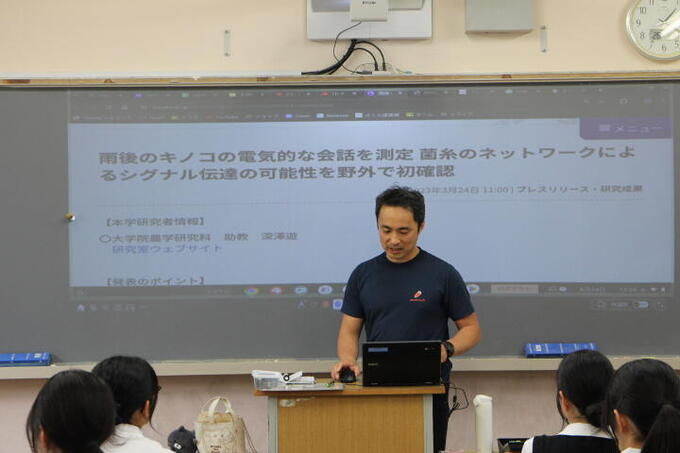

↓ 3年生「生物」。ご覧ください、すっと伸びた美しい挙手。(じゃんけんではありません) ↓ 先生によると、キノコ同士が会話しているかも?という研究があるそうです。【授業中の脱線】

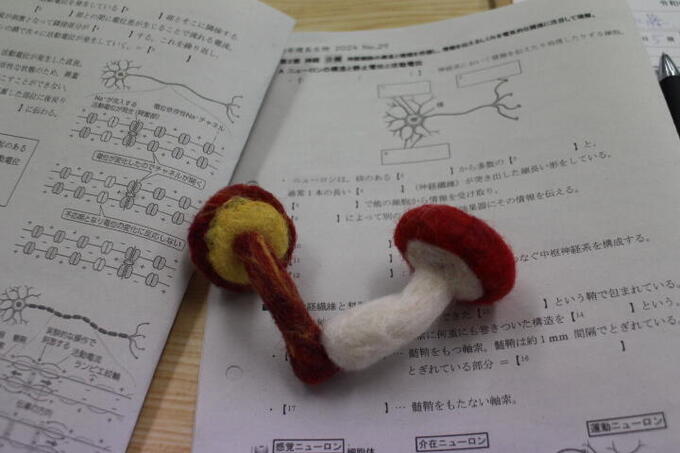

↓ 先生によると、キノコ同士が会話しているかも?という研究があるそうです。【授業中の脱線】 ↓ 先生自作のキノコ 「可愛いわね❤」

↓ 先生自作のキノコ 「可愛いわね❤」

↓ 「わたしはマイタケがいいわぁ」「私はエノキね」(などという会話をしているわけではありません)

↓ 「わたしはマイタケがいいわぁ」「私はエノキね」(などという会話をしているわけではありません) ↓ 「絶縁体となる物質」についての相談

↓ 「絶縁体となる物質」についての相談 ↓ Bling-Bang-Bang, Bling-Bang-Bang, Bling-Bang-Bang-Born ♬ あくまで有髄神経繊維での伝導のしくみを学習しているところです。決して音楽の授業ではありません。

↓ Bling-Bang-Bang, Bling-Bang-Bang, Bling-Bang-Bang-Born ♬ あくまで有髄神経繊維での伝導のしくみを学習しているところです。決して音楽の授業ではありません。