【全体会】

日時:8月18日(水) 13:30~15:00

場所:物理実験室 ( 理科棟2階 )

生徒:計17人 ( 3年4人 / 2年6人 / 1年7人 )

欠席3人( 3年2人 / 1年1人 )

本校73期探究ラボ出身の卒業生2人(オンライン)

E班・F班の担当顧問:全員欠席

他のラボ顧問:3人参加 ( 化学科2人、数学科1人 )

内容:研究の進捗報告はE班(スクミリンゴガイの有機

駆除)とF班(連続セル・オートマトン「レニア」

の拡張)の2班でして、以下の通りの様子となり

ます。

【オープンラボ(9月11日(土))の打ち合わせ】

来校者の方々に探究ラボのことを分かってもらうために、たくさんの議論がなされました。受験勉強で忙しくなってきている3年生やこの春卒業した元ラボ生(オンライン参加)からも後輩たちのためにアドバイスをしてくれました。みんなでより良いものを企画して分担しながら、少しずつ準備していってもらいたいです。

【探究ラボの76期1年生8名の研究班配属の決定】

A班:肥料化に適した食品の研究

所属生徒:1名(3年)

B班:ペクチンを用いた高吸水性高分子の基礎研究

所属生徒:5名(3年2名、2年2名、1年1名)

C班:無機・有機材料の基礎研究

所属生徒:7名(3年1名、2年1名、1年5名)

①Mg一次電池の長寿命化に関する基礎研究

②食品ロス抑制を目的とした染料の基礎研究

③身近な物質を用いた消臭剤の基礎研究

④標準電極電位の簡易評価の基礎研究

⑤無機物質の溶解に関する基礎研究

⑥有機物質の溶解に関する基礎研究

⑦吸湿の科学的メカニズムに関する基礎研究

D班:実験計画法によるメダカの行動解析

所属生徒:3名(3年2名、2年1名)

E班:スクミリンゴガイの有機駆除に関する検討

所属生徒:3名(3年1名、2年1名、1年1名)

F班:連続セル・オートマン「レニア」の拡張

所属生徒:4名(2年3名、1年1名)

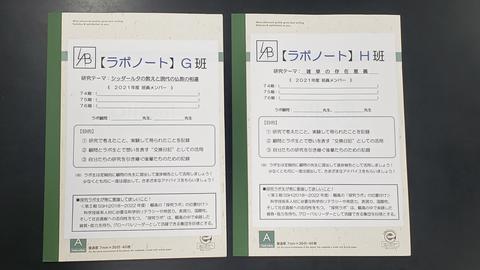

G班:シュッダールタの教えと現代の仏教の相違について【New!!】

所属生徒:1名(1年)

H班:雑草の存在意義【New!!】

所属生徒:2名(1年)

※G班とH班用のラボノートが支給され、新たな立ち上がった2班の研究生活がスタートしました。

【顧問からの配布物】

①探究ラボ2021年度活動計画 ( 8/18改訂版5 )

②探究ラボの連絡事項

③第14回大阪府生徒研究発表会(大阪サイエンスデイ)の要項

------------------------------------------------------------------------------------

【第8回 探究講座:プレゼンテーションの心がけ】

日時:8月18日(水)15:30~16:30

場所:化学講義室

生徒:計11人

( 2年4人 / 1年7人 希望者のみ )

内容:ラボ生の科学的リテラシーの基礎力を身に付け

ることを目的に「探究講座」を全体会の後に、

希望生徒を対象に教員が企画し開催しています。

今回のテーマは「プレゼンテーションの心がけ」

です。次週の夏期の個人探究の発表や各学年の

授業で展開している探究チャレンジⅠ・Ⅱでの

研究発表の際に活かしてもらいたいと実施しま

した。そして外部発表の大阪サイエンスデイ等

に繋げてもらいたいと思います。そして、探究

活動において、畷高生全体を牽引していく卓越

した集団を目標としています。

さて、講座の導入として、全国レベルの研究

発表をみてもらいました。平成30年度のSSH

生徒研究発表会(神戸国際展示場)の発表動画を

観てもらいました。この発表会は全国のSSHに

指定されている全250校が一堂に集まり、

あらゆるサイエンスに関わる研究発表の全国大

会となります。この動画を観て参加者は、研究

内容は当然のこととして、堂々としたプレゼン、

発表資料のクオリティー、そして質問者に対し

て的確に回答している姿に、参加したラボ生は

驚愕した様子でした。感想や意見などたくさん

発表してくれました。

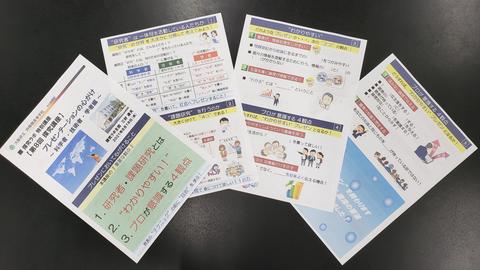

【 本講座で使用したPowerPoint資料 計8枚 】

今回の探究講座は、「研究者・課題研究とは!?」、「"わかりやすい"とは!?」、「プレゼンテーションを意識して欲しい4つの観点」の3つの話しをしましたが、全国レベルの発表を観た後のせいか、参加したラボ生の真剣な様子が印象的でした。

この講座で学んだことを活かして、自己表現を必要とするさまざまな場面で少しでも成功体験を味わってもらいたいと思います。

最後に、この「プレゼンテーションの心がけ」に加えて、各探究講座は大学での推薦入試(総合型選抜や学校推薦型選抜)の活用による進路実現にも直結していることの話も触れました。

大阪大学で最初の推薦制度の入試選抜となった「世界的塾入試」をはじめ昨今の「学校推薦型選抜の入試」を例に挙げて紹介しました。

思えば、私はたくさんの教え子たちに毎年指導を頼まれ、探究講座で毎回紹介する内容に即した指導方針で、その都度彼らに伝え続けていました。

2020年度までの推薦形式の入試において、この5年間で17人中、計13人の大阪大学合格に繋がるお手伝いもさせてもらった話しをしたところ、参加した生徒が一様に目を円くして驚いていました。

この探究講座はラボでの活動とともに、進路実現にも繋がるものと参加したラボ生11名は、強く感じ取ってくれたようです。

"研究"に対して卓越した集団を目ざすのが"探究ラボ"の目標としていますが、社会の中で研究とは世の中の課題を解決し人々を幸せを導く活動の一つですので、社会で広く貢献していくための活動を目ざすことにもなります。

よって、大学入学への推薦形式の選抜に、この探究講座も有効となり得るよう当然準備しています。

今後も継続的な学びの姿勢を大切にしてもらいたいとの話をして講座を終了しました。

以 上

探究ラボ主担 三好 達夫 ( 化学科教諭 )