11月29日(金)1限に2年生の化学、2限に1年生の国語現代文、4限に2年生保健の授業を見学しました。

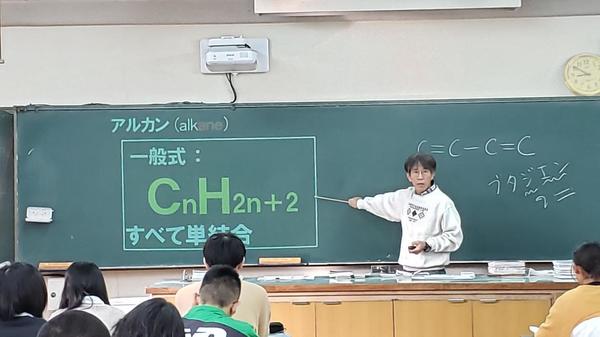

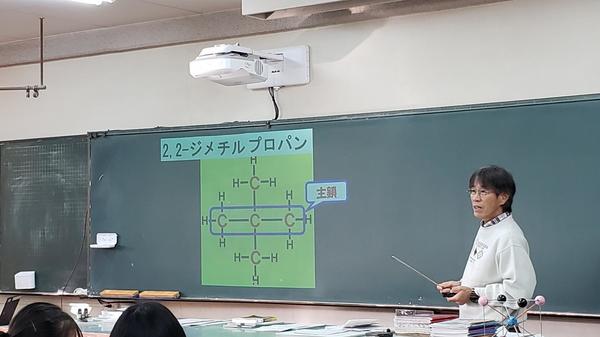

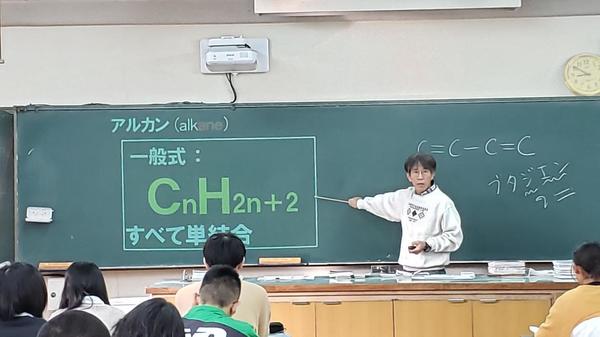

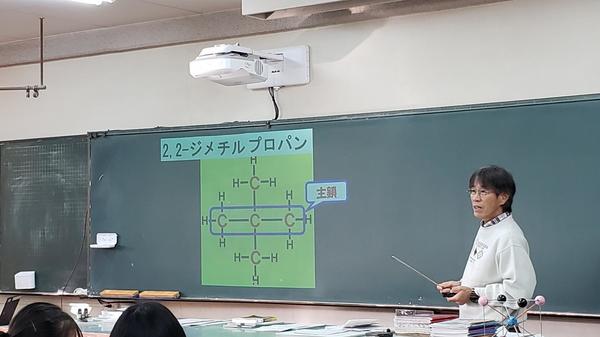

2年生の化学は、化学講義室で行なわれました。電子黒板に次々にスライドが投影され、生徒がどんどん指名されて、生徒にとっては全く油断できない雰囲気ながら、先生と生徒が対話型で、非常に集中度の高い授業になっていました。スライドは、最後列からも良く見えるように大きな文字で、時にアニメーションも使い、有効に機能させていました。スピード感も緩急も、大事なポイントは強調もあり、知識を身体で覚えるような、充実した授業でした。

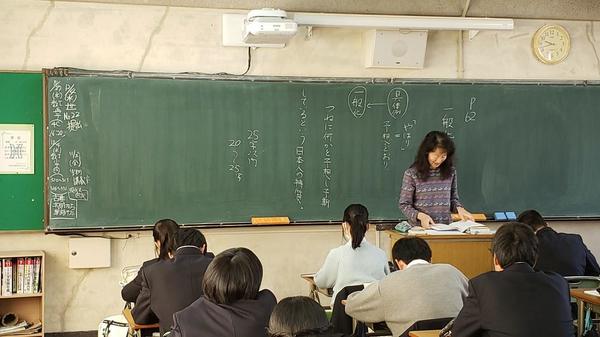

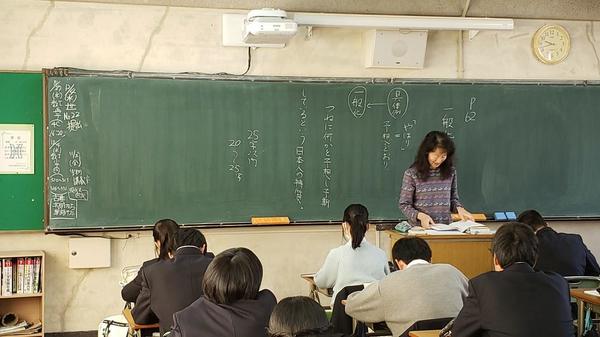

1年生の国語現代文では、「論理エンジン」の教材(この日は「一般化して考える」)を使い、文章の要旨の掴み方や、限られた文字数での要約の仕方を学んでいました。毎回10分程の時間を使って、記述式問題の解法などを継続的に学習する時間になっていました。続けて、教科書の「自然と人間の関係をとおして考える(内山節)」で、科学と環境問題に関する評論の読み方、要約の仕方等を学んでいました。最後は、次の単元の短歌に入り、短歌と俳句の違いや、系譜、正岡子規の業績などについて、講義がされていました。

1年生の国語現代文では、「論理エンジン」の教材(この日は「一般化して考える」)を使い、文章の要旨の掴み方や、限られた文字数での要約の仕方を学んでいました。毎回10分程の時間を使って、記述式問題の解法などを継続的に学習する時間になっていました。続けて、教科書の「自然と人間の関係をとおして考える(内山節)」で、科学と環境問題に関する評論の読み方、要約の仕方等を学んでいました。最後は、次の単元の短歌に入り、短歌と俳句の違いや、系譜、正岡子規の業績などについて、講義がされていました。

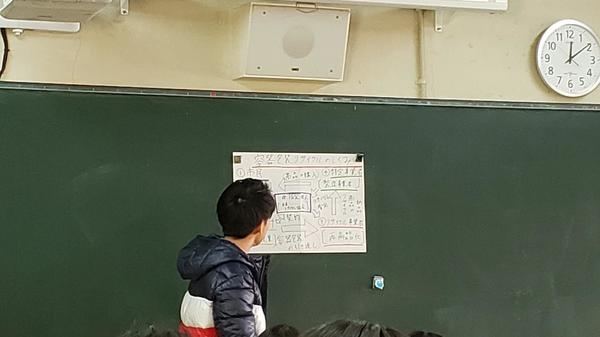

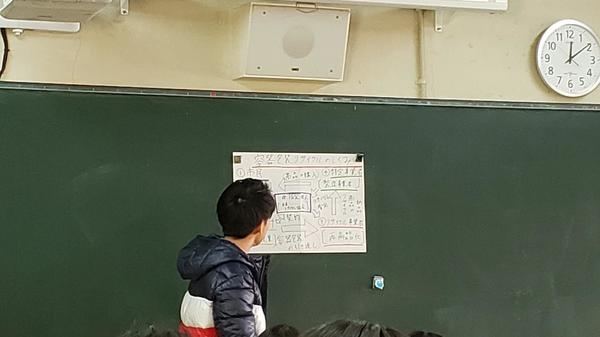

2年生の保健は、『環境衛生活動のしくみと働き』について、生徒が分担して調べたことを発表する時間でした。関連する様々な項目を、10名の生徒が、手作りの紙の資料を見せたり、板書したりしながら、順番に発表していました。調べて来ている内容は、なかなか充実したものでした。この教室にも設置してある電子黒板で、生徒に書画カメラや電子ペンを自由に使わせてあげたら、聴く側も、もっと分かりやすいものに出来たかもしれません。

2年生の保健は、『環境衛生活動のしくみと働き』について、生徒が分担して調べたことを発表する時間でした。関連する様々な項目を、10名の生徒が、手作りの紙の資料を見せたり、板書したりしながら、順番に発表していました。調べて来ている内容は、なかなか充実したものでした。この教室にも設置してある電子黒板で、生徒に書画カメラや電子ペンを自由に使わせてあげたら、聴く側も、もっと分かりやすいものに出来たかもしれません。

1年生の国語現代文では、「論理エンジン」の教材(この日は「一般化して考える」)を使い、文章の要旨の掴み方や、限られた文字数での要約の仕方を学んでいました。毎回10分程の時間を使って、記述式問題の解法などを継続的に学習する時間になっていました。続けて、教科書の「自然と人間の関係をとおして考える(内山節)」で、科学と環境問題に関する評論の読み方、要約の仕方等を学んでいました。最後は、次の単元の短歌に入り、短歌と俳句の違いや、系譜、正岡子規の業績などについて、講義がされていました。

1年生の国語現代文では、「論理エンジン」の教材(この日は「一般化して考える」)を使い、文章の要旨の掴み方や、限られた文字数での要約の仕方を学んでいました。毎回10分程の時間を使って、記述式問題の解法などを継続的に学習する時間になっていました。続けて、教科書の「自然と人間の関係をとおして考える(内山節)」で、科学と環境問題に関する評論の読み方、要約の仕方等を学んでいました。最後は、次の単元の短歌に入り、短歌と俳句の違いや、系譜、正岡子規の業績などについて、講義がされていました。

2年生の保健は、『環境衛生活動のしくみと働き』について、生徒が分担して調べたことを発表する時間でした。関連する様々な項目を、10名の生徒が、手作りの紙の資料を見せたり、板書したりしながら、順番に発表していました。調べて来ている内容は、なかなか充実したものでした。この教室にも設置してある電子黒板で、生徒に書画カメラや電子ペンを自由に使わせてあげたら、聴く側も、もっと分かりやすいものに出来たかもしれません。

2年生の保健は、『環境衛生活動のしくみと働き』について、生徒が分担して調べたことを発表する時間でした。関連する様々な項目を、10名の生徒が、手作りの紙の資料を見せたり、板書したりしながら、順番に発表していました。調べて来ている内容は、なかなか充実したものでした。この教室にも設置してある電子黒板で、生徒に書画カメラや電子ペンを自由に使わせてあげたら、聴く側も、もっと分かりやすいものに出来たかもしれません。