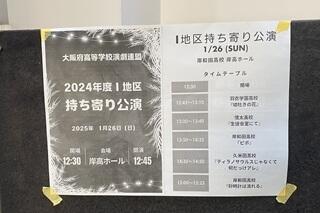

1月26日(日)12:45から岸高ホールにおいて、本校と羽衣学園高校、府立信太高校、府立久米田高校の4校の演劇部が集まり、「I地区持ち寄り公演」を開催しました。当日は各校の演劇部員や顧問教員のほか、部員の家族や友達と思われる方々が観劇に来られていました。

12:30に開場し、12:45~13:10羽衣学園高校の「嘘吐きの花」、13:20~13:40信太高校の「生徒会室にて」、13:50~14:25本校の「ピボ」、14:35~14:50久米田高校の「ティラノサウルスじゃなくて何だっけアレ」、そして最後に15:00~15:25本校の「砂時計は流れる」の計5本の公演がありました。私は最初から最後まで、すべての劇を観させてもらいました。本校にいながら、他校の部員たちが演じている姿を見せてもらうことができ、嬉しかったです。

では、本校の2本の劇を観て、私が感じたことを書かせてもらいます。まずは2年生部員が脚本を書いた「ピボ」についてです。チラシを見たときに「ピボ」って何?と思いました。劇中で、センターピボットの「ピボ」だということが分かりました。センターピボットとは、乾燥地域で大規模に作物を栽培するため、くみ上げた地下水に肥料を添加し、円形の農場にスプリンクラーで水をまく灌漑法のことで、1940年にコロラド州の農家によって発明されたそうです。ただ、近年は灌漑による地下水位低下などの問題によって、センターピボット方式を廃止する動きが各国で出ているようです。

舞台は学校で、同級生であるミズキとかなの2人の対話劇でした。ミズキが高校に入って、特に夢があるわけではなく、自分の人生について悩んでいるといった話しをしていたとき、ホワイトボードにかかった2枚の古着を見つけます。そのうちの1枚を着たかながセンターピボットの「神様」になるという不思議な話しでした。

ミズキとその神様(かな)との話しの中で、印象に残った言葉が数多くありました。ミズキの言葉では、「私の人生、将来の夢が見つからない」、「夢ないし、何となく生きていたら人生無駄にしている気がする」、「かなは専門学校に行くからいいよな。人生楽しそう」、「勉強したくない、働きたくない。一生このままがよい、一生別の人生歩んでいきたい」、「私の人生は荒れ地」、「最下位でどうしようもない人間」などです。それに対して、神様の言葉では、「そもそも何を基準にランキングするのか」、「君以上はごまんといるし、君以下もごまんといる」、「人間は荒れ地でもよくやっている。何でも自分でやってきている」、「信仰がないと忘れられる。人間が忘れるのは私がいなくても生きていけるから。寂しい。」などです。

センターピボット方式は画期的な発明であったと思いますが、先に書いたとおり、廃止する動きが出ているとのことで、時代の移り変わりの象徴としてセンターピボットの「神様」をこの劇に登場させたのだろうと思いました。また、この2枚の古着が中学校にあったということも、時代の移り変わりを表しており、中学校のときと高校に入ってからでは、考え方や価値観が変わってきたことを意味しているのかなと感じたところです。もしかしたら、中学校時代には神様がいたという感覚を表現したかったのかもしれないなとも思いました。このあたりは、脚本を書いた2年生部員に聞いてみたいと思います。あわせて、なぜセンターピボットだったのかも聞いてみたいです。

そして、印象に残った言葉の中でも、特に、「そもそも何を基準にランキングするのか」については、そのとおりだと強く感じました。人間はどうしても他人と比較して、他人の自分よりも優れている点を羨ましく感じてしまいがちです。「隣の芝生は青い」という言葉もあるように。また最近、「承認欲求」という言葉をよく聞きます。誰かに認めてほしい、認められたいという気持ちが強くなりすぎているように感じています。「人は人。自分は自分。他人と比較しないほうが楽に生きられるよ」とミズキに伝えたいなと思いました。

今回のミズキ役とかな役については、1年生部員2人が演じてくれました。緊張する中、長くて難しいセリフがたくさんあり、大変だったと思いますが、しっかりやり切ったと思います。どうもお疲れ様でした。

ここからは、「砂時計は流れる」についてです。この脚本は1年生部員が書いたということです。初めて書いたのではないかなと思います。高校生の考えていることや悩みなどを素直に表現した劇であり、観劇していたすべての高校生の共感を得ただろうと思います。場面は高校の教室で、男子生徒が自分の進路について悩み、進路調査票を提出することができずに、担任の先生から砂時計の砂が落ちるまで締め切りを延長してもらっているという状況でした。そこにその男子生徒と幼なじみの女子生徒がやってきて、2人の会話が始まります。登場人物はその二人だけで、この劇ではどちらも2年生部員が演じました。細かな動きや表情、そして沈黙を含めた会話の間の取り方も絶妙であったと思います。感心しました。

男子生徒は中学生の頃から考えていたスポーツトレーナーになりたいという意志を貫くのか、それとも、別の道を選択して京阪大学をめざすのかでずっと悩んでいます。一方、女子生徒は大好きな音楽(バンド)に未練を感じながらも、京阪大学の薬学部をめざすことを決めています。薬剤師になれば給料は高いし、安定しているからという理由からでした。

この二人のやり取りで印象に残ったのは、「まだ高校生やのに進路を決めなければならない」、「好きやのに何で続けへんの」、「決断するのは自分」、「砂時計流れ終わったらどうなるのだろう」などの言葉です。長く砂時計を見ることはありませんでしたが、確かに時間の流れが実感できるという点で、砂時計をという発想は素晴らしいと感じました。

この劇を観て、3学期の始業式で「高校時代何も考えず、自分が何をしたいのかも分からないまま、大学・学部を選び、受験した私のようにはならないよう、皆さんには、しっかりと自分と向き合い、まずは自分のやりたいこと・学びたいことをもって、自分の希望する大学・学部に進学してもらいたいです。」と話したことを思い出しました。そのような話しはしたものの、もちろん、様々な職業人と身近に接する機会の少ない高校生が自分のやりたいことを見つけるのは難しいことだと思います。また、この劇のように、何に重きを置くのかによって、その選択肢も異なり、当然、結果も変わってきます。

ただ言えることは、これからの長い人生を考えたときに、砂が落ちてしまったらそこで終わりといったことは決してありません。一度きりの人生だからこそ、後悔することのないよう、しっかりと悩めばよいと思います。何度でも悩めばよいと思います。なお、自分の進路を選択するにあたっては、始業式でも話しましたが、自分の「選ぶ力」を信じて、自分の価値観をもとに選ぶようにしてほしいです。ちなみに、この男子生徒はスポーツトレーナーになりたいという意志を貫く決断をしました。そのように決断したときのすっきりとした晴れやかな様子がとても印象的でした。

4校の演劇部の皆さん、お疲れ様でした。とても楽しい時間を過ごすことができたことに感謝します。皆さんの今後のさらなる活躍に期待しています。