水曜日で2学期中間考査も終了し、学校は通常モードになりました。

10月10日(木)、11日(金)の3年生の『前近代史』の授業では、「堺から日本の歴史を考える」をテーマにフィールドワークを行いました。フィールドワークの舞台は、堺出身の奈良時代の僧、行基が建立したとされる四十九院のひとつ大野寺の仏塔であり、国の史跡にも指定されている「土塔」です。本校から南西約500メートルの地点にあり、「土塔町」の町名の由来ともなっています。

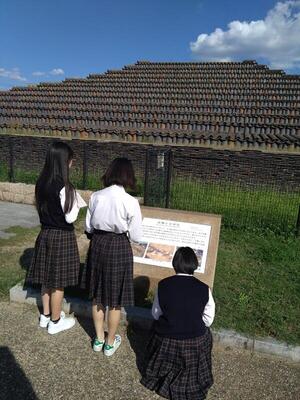

両日ともお天気に恵まれ、秋のさわやかな空気の中、学校から徒歩で土塔町公園に移動した生徒たちは、担当教員からの説明や遺跡周辺にある立体模型、解説板を参考に、各々プリントのキーワードを埋めていきます。

現地での調査を終了した後は、教室に戻って1人1台端末を活用しながらクラスメイトと協力し、行基が朝廷から弾圧されたことや、ため池や橋を作る活動を行った理由、土塔が何のために作られたのかについてレポートを仕上げました。

「土塔」は13段のピラミッドのような形をした、瓦葺きの土製の塔だったと考えられており、出土した瓦の一部には摂河泉地域の氏族や僧侶、一般民衆ら、築造に協力した人たちの名前らしき文字が描かれているなど全国的にも類のない貴重なものだそうです。身近にある場所でこのように学びを深められるのは、すばらしいことですね。